輕聲耳語時間的姿態:專訪目聶仔影展「實驗.時態」策展團隊

以「黑」為題,藉由策展探問此一慣見於電影領域,卻始終被忽略的關鍵要素,目聶映像文化(以下簡稱目聶)曾於 2022 年透過「黑影展」,開創檢視「黑暗」的另類視角。時隔兩年,目聶將目光轉向同樣長存於動態影像,卻始終身處邊緣、近乎不可見的「時間」,重新考慮究竟時間之於動態影像,存在著何種關係。

與前屆不同,本屆目聶仔(注1)影展「實驗.時態」,除了由核心策展團隊規劃主題外,亦加入國際影人擔綱客座策展,並增設徵件單元與現場表演,以此折射「時態」的多重樣貌。從「黑影展」到「實驗.時態」,可以發現,目聶的策展,總有著「主題導向」(theme-oriented)的傾向;同時,其亦強調放映與表演的「現場性」,規劃極高比例的膠卷放映與現場活動。上述特質似乎意味著,目聶試圖在百花齊放的臺灣影展生態中,拓出屬於自己的路徑。本文邀請「實驗.時態」策展團隊郭立貞、吳梓安、雪克、Vladimir Nadein、陳逸萱、周郁齡、王允踰、周昭均等人,一同分享影展策劃的討論過程,並從節目安排與主題制定等構面中,梳理策展團隊所欲實踐的核心精神。

※※

──繼 2022 年的「黑影展」後,本次以「實驗.時態」為總策展主題的目聶仔影展,是第二屆由目聶映像文化籌組的放映活動。首先想請策展團隊分享發想、制定本屆主題的緣起與過程。

郭立貞(以下簡稱郭):我們團隊的所有成員,無論是否為實驗電影導演,都非常重視「實驗電影精神」,而這可以說是我們想舉辦影展的根本原因。那麼,若要以這份精神為引,尋找一個「策展方向」或「主題」,也許可行的方向之一,是去詢問電影是什麼、電影為何成為「電影」等基本問題。其中,「時間」之於動態影像,是個基本的概念,但它同時亦能投射出非常豐富的討論,並向外延伸、容納相關主題的創作。

實務上來說,這個主題也讓我們尋找放映作品時有更多的彈性,同時,考慮到梓安想在本屆影展籌組徵件單元,「時間」在這個意義上也會是比較可行的主題,這部分稍後可以請他補充。不過,雖以「時間」為題,使影展有了一個基本的框架,但我們並沒有想要將作品框限在該關鍵字下;而是試圖以此延伸發展出殊異的討論可能。同時,雖然「時間」在我的描述下看似包山包海──甚至整個電影史都可以包含在內——但它始終能夠在不同面向的討論中,回歸至有關電影本質的核心提問。

然而,此種「包山包海」、廣納各種作品的基本性質,反過來也會造成我們在選片或篩片時的挑戰:擁有不同背景、身分以及訓練的策展人/評審,自然會有截然不同的美學與學理偏好,這也讓我們需要花額外的時間去整合大家的意見,並在現實條件和每位策展人各自的「心中愛片」間權衡。

吳梓安(以下簡稱吳):如同立貞所述,「時間」看似寬廣,但在徵件單元中,也會出現許多「文不對題」的作品。這並不是說這些作品本身不好,對策展團隊來說,觀看這些投件作品,不僅是為了選出最終的放映名單,更是在觀影途中不斷校對、商榷我們所想像的策展路線。

──與反映創作動態、蒐羅導演新作的影展不同,「目聶」舉辦的影展皆具有明顯的「主題導向」傾向。這意味著,影展作品的選錄,並非僅以時效性為主要依據,而是回到選片人/團隊的策展意識,考慮作品間的組合如何呼應主題意識。能否聊聊選擇此種策展路線的原因。

吳:也許就是一種默契吧(笑)。目前我們的規劃是兩年推出一次影展,而每一屆影展都希望朝向特輯/一期一會(edition)的方向前進;比如,上屆的主題「黑」(注2),便是以立貞的論文為基礎延伸。此外,雖然期望影展能夠持續發展,但未來會發生什麼事無人知曉,我們也因此盡可能削減影展的「時效性」,不去跟隨現時創作圈的最新作品,而是更聚焦在主題的討論上。這也是為何我們雖然有徵件單元,卻不設限作品必須得在特定年份之後完成,比起某種趨勢(trending),作品本身與時間的關係、如何討論時間,才是我們更加側重的面向。

另外,所謂的「特輯」,聽起來可能有點抽象,舉個非影展的例子來說,我對這個詞的想像比較接近《NANG》雜誌,其以 10 期為度,每期圍繞在特定的主題/關鍵字,並在不同期數的交疊下,折射出關於亞洲電影的研究與討論。此種模式,讓每一期的雜誌都不再只是跟著時間、記載即時訊息的載體,而是能在不同情況下,時時被重新拿出來檢視和回顧的專輯。同時,以雜誌選定的主體為引,讀者亦能進一步延伸出更深刻的討論。我認為他們的編輯路線和概念都十分有趣,而當自己實際以這樣的方向策展時,也發現在此種路線中,整個團隊會更加聚焦於「主題」的討論。

因此,即便大家時常會將我們或目聶辨識為「實驗電影團體」,但我倒也不是想直接去談論「實驗電影」本身;我私心會希望,這個影展、每屆主題,可以讓觀眾更認識,或願意接觸實驗電影。畢竟,比起直接進入到實驗電影的語境去論述它內部處理的議題,透過一個更加平易近人,甚至更誇張地說,只要是「人類」都能感知到的主題——比如第一屆的「黑」與本屆的「時間」——也許更能建立起實驗電影與觀眾之間的橋樑。換言之,所謂的「主題導向」,也許不是走向某種教科書般,強勢地論斷何謂「實驗電影」的定本嘗試,而是嘗試用大家更有共鳴的方式,讓所有人都能找到屬於自己、進入實驗電影的殊異路線。

郭:除了策展層面,當然也有現實面的考量。我們人力有限,沒辦法很即時且全面地搜羅世界各地最新的作品。團隊與作品的相遇,除了透過網路的觸手,也有部分是來自自身的人際網絡。這些作品未必會是最新的,策展過程也必定出現遺珠,但我們還是希望以個人的力量,用一種分享的心情去找出有趣的作品。

──臺灣實驗電影的放映活動零星,雖不乏小規模放映,但系統、持續性地推出影展的單位則仍屬稀缺。想請團隊成員分享,「目聶」乃至「目聶仔影展」,之於本地電影社群的關係是什麼。

吳:無論影展或是目聶,我們也許沒有這麼崇高地去定位自己和「本地電影社群」這個如此寬廣的領域的關係,或是訂定某個團隊的「使命」。如果要談所謂的「自我定位」,或者說——團隊成員共享的核心價值,那也許是我們期盼讓更多本地觀眾認識實驗電影,並提供他們探索的管道。

另外,有趣的是,如果我們擴大所謂的「放映」光譜,比如咖啡廳放映,其實「實驗電影」放映活動在臺灣一直都存在。以我自己參與的另個團體「ReaRflex後照鏡」為例,宏觀來說,它所舉辦的放映活動也可以被歸類在上述的光譜內;然而,我認為「ReaRflex後照鏡」較往有機、游擊的路線前進,它想和創作者說:創作是可以組團的,同時,也希望能夠發揮「創作陪伴」的功用,吸引更多創作者加入,並形成一個社群。(注3)而目聶則是比較精緻,或者說,比較有規模地舉辦一個放映活動,希望能夠面向更多過去未必會參加實驗電影放映的觀眾,更具推廣和教育性質。

──本次最重要的關鍵字「時態」,除了指涉電影創作中的速度外,亦觸及社會文化面的討論。而時態一詞,本就受到個人所處之生長情境而有著殊異的詮釋。想請策展人分享自身對於「時態」一詞的註解與想像,及其如何呼應到各策展子題的規劃中。

吳:我比較能夠分享的,是時態和影展名稱之間的關聯。影展名「實驗.時態」的英文「Times Ex-Tense」是我取的,它看起來其實像是一個亂拼的詞彙。直觀來說,「Times Extense」意味著「時間延伸」,但「time」同時也可以被看作「乘以」,而前綴詞「ex」則也具有「過去式」的意味。換言之,在這組詞彙中,時間其實是以流動的姿態運動著,而此種隨時轉變的狀態,其實和影展的片單有關,一方面,我們選了許多探問、追尋回憶的作品;一方面,亦有藉由「時間」折射另類討論的作品,它不一定得是處於電影理論框架中的時間議題,而是向外觸及更多面向,試圖去摸索時間可以與其他子題產生何種關聯。

雪克:就我而言,也許有些籠統,但我對「時間」感觸最深的,就是看電影時的狀態。觀影期間,我總是能很明顯地經驗「時間的體感」,而這不僅止於觀看銀幕上的影像,也和放映本身有關。事實上,這次會以「時態」為題,也許和上屆影展有著些許關係。

在「黑影展」中,我們舉辦了許多場 16mm 放映,而在影片與影片、數位與膠卷之間,總是會需要轉換放映的時間。某次,大家在休息時便在討論此一「空檔」中,其實具有某種「時間的狀態」。後來,我便說:「看電影不就是要感受這種和日常生活截然不同的『時間』感嗎?」現在回想,本屆的總策展主題,也許便是在那時埋下的。

──對於「時態」的殊異感受,也許如同影展單元之一,可被稱作一種「時差」。而在該單元中,收錄了來自不同地區、屬性各異的作品。除了展現「殊相」外,能否請策展人分享最終選擇這些作品的原因,及其是否具有某些「共相」。

郭:看這些作品時,的確會瞥見諸多不同樣貌的東西出現,而如果要說共通點的話,我們在尋找的,可能是導演如何藉由動態影像去干涉或擾動傳統的時間感知。影展選錄的作品,大多皆拒絕以相對傳統、平順,或者用另個角度說——讓觀者察覺不同時間的方式呈現影像。觀者如果不習慣這種「非常態的時間」,當然會覺得整個觀影過程不斷受到干擾,但這個干擾恰恰是啟動「時態」討論的起點之一。

──與「黑影展」相比,「實驗.時態」的策展,除了聚焦(實驗)電影本身的發展脈絡外,更加入了更面向社會或歷史的討論。其中,由弗拉基米爾.納登 (Vladimir Nadein)策劃的「被殺的時間」,便側重於集體之於特定文化情境下的「時間感」。能否請策展人分享這個單元的策劃緣起,以及單元中三部作品所折射出的「時態」議題/討論。

弗拉基米爾.納登:「被殺的時間」起初是從「我們還有,或是剩下多少時間」此一涉及全球氣候變遷和人類世的問題延伸而成。後來我有些離題,轉往思索晚期資本主義時代中,「時間」意味著什麼?它如何與數位世界共構並影響目前以「功績」為標的——如同韓炳哲在《倦怠社會》(Müdigkeitsgesellschaft,2010)描述——的社會。

另一方面,策展時我也不斷想到傑克.霍伯斯坦(Jack Halberstam)在《酷兒的失敗藝術》(The Queer Art of Failure,2011)提及能夠作為抵抗主流秩序的「無作為、無產生力、被動與慢活」(inaction, unproductively, passivity or slow work)態度。此一方針提供我諸多靈感,也使我開始尋找能夠呼應或對話上述觀點的動態影像作品。當然,傻瓜龐克(Daft Punk)〈Harder, Better, Faster, Stronger〉的歌詞:「Work it harder, make it better/ Do it faster, makes us stronger/ More than ever, hour after hour /Work is never over」也前所未有地呼應當代社會。時間正以驚人的速度持續壓縮,期盼觀眾能被這個單元的作品啟發,從而展開一種「慵懶的動力」(a momentum of idleness)。

──另一方面,我注意到不論是上屆或本次影展,皆規劃了面向兒童/親子的單元與工作坊。除了現實/實務層面的因素外,能否請策展團隊分享特別設立此一單元的原因。

郭:這也許可以回到梓安前面提到目聶和影展的目標。追根究底,我們希望能用更永續的方式推動實驗電影,而這便是為何我們每一屆都有策劃親子單元。實驗電影,或者說,這些放映中的影像,並不是一時半刻便能被觀眾理解的,而如果讓年紀比較輕的學子有機會在「人生初期」便接觸影像,並持續培養他們對這些事物的興趣,也許能夠讓他們在未來更願意主動了解實驗電影。

陳逸萱(以下簡稱陳):如同立貞所述,目聶成立以來,團隊便相當注重影像教育的環節,因而策劃影展時也堅持要有親子單元,為了能夠讓小朋友理解、喜歡影像,並希望有工作坊的方式去結合放映,引領小朋友用多元的方式接觸、理解實驗電影。

──承上,想請策展人分享選片時特別側重或注意的面向,以及邀請蔡宛璇擔任講師的緣由。

陳:選片主軸主要以無對話或中文旁白為主,讓小朋友可以更純粹地接收影像。另外,影片的類型也盡量多樣化——如動畫、實驗、紀錄等——我們試圖以此解放小朋友對影像的理解。另一方面,由於受眾年紀較輕,考慮到其對影像或「坐著看電影」的耐心程度,我們的總片長亦控制在 45 分鐘上下,約莫是六部作品。同時,我們堅持這個單元要有膠卷放映,希望小朋友能藉此機會接觸膠卷,認識多元的電影媒材。

周郁齡:工作坊方面,這次邀請蔡宛璇,主要是因為她的作品經常從錄像、詩文、裝置著手,影像創作亦深受實驗電影影響。此外,她曾與她的兩個小孩一起創作,加上「遊戲時間」亦選錄一件她和澎葉生的作品《離島的離島》,種種經歷讓我們認為宛璇是不二人選。這次她的工作坊會結合詩文、影像、遊戲,在一段時間內提供參與者包含視覺、聽覺、觸覺的體驗。活動結束後,參與者還可以帶回自己的作品,此外,藝術家亦將製作一段影片寄給參與者,做為參與工作坊這段「playtime」的紀念。

──在實驗電影的討論中,除了作品本身外,放映往往也是關鍵的變項。這意味著,現場放映或其他放映形式(諸如表演、音樂伴奏等)亦是創作的一部分。而本屆影展除了膠卷放映外,亦邀請藝術家籌劃現場表演單元「聲感時間」。請分享規劃單元的契機,以及制定表演/合作模式的過程。

王允踰:這次我在影展中擔任的角色為企劃,當初想邀請昭均擔任策展人,協助規劃音樂單元,主要是因為想把更多具有實驗精神的媒介介紹給觀眾,剛好昭均的專業,現代主義音樂——一種摒棄古典技法的流派——與本屆影展主題「時間」高度相關,因此便一拍即合,促成了「聲感時間」現場演奏會。

演出形式方面,將以打擊樂二重奏為表演模式。另外,由於影展團隊中不乏影像創作者,因此也邀請了雪克擔任 VJ 一起參與表演,希望能提供觀眾視覺與聽覺的雙重饗宴,並在表演進行的同時,探索時間的感知與存在。

周昭均:影展手冊中提到電影是「時基的技藝」,是非常適合展現時間性的媒介。同樣地,音樂亦一直被視為「時間」的藝術:音樂作品在時間中展開,而作品本身也創造了自身的時間性。因此,在以時間為題的影展中,安排並置影像表演的音樂會,或可讓觀眾比較兩種藝術形式處理「時間」的異同之處,甚至如同允踰所說,進一步創造視聽加乘的雙重時間體驗。

為了展現音樂中多元的時間性,規劃之初便設定以 20 世紀曲目為主軸。為了呼應影展的實驗精神,我們亦選用具有豐富聲響的打擊樂曲目。不過,因種種考量,與音樂家商討後,最後定案為馬林巴木琴和鐵琴二重奏,同時也確定了以「反覆」這個被作曲家大量使用,又與時間密切相關的手法為主題。藉此,以明確的主題為引,這場表演試圖呈現靜態性、非方向性、非連續性、變化性等多樣的音樂時間性。

而如果要說籌備過程的最大挑戰,應該是馬林巴木琴和鐵琴二重奏的編制,某種程度上限制了曲目的選擇。不過,感謝本次參與演出的兩位優秀音樂家——余若玫和陳景琪 —— 的建議,我們轉而將選曲範圍擴大至非專為此編制所寫,但運用「反覆」手法創造特殊時間效果的經典作品,並將這些作品改編為木琴與鐵琴的二重奏版本。

因此,除了收錄本身即為打擊樂演奏家創作的作品外,我們也選擇了極簡主義音樂代表人物史提夫.萊許(Steve Reich)的《拍手音樂》(Clapping Music,1989),和原為鋼琴所寫的作品,並加入 17 世紀的小提琴作品,以此凸顯不同時期、不同音樂語言如何運用「反覆」,及其對「音樂時間」的想像差異。當然,透過這首作品,音樂會亦得以觸及另一層次的「時間」——音樂歷史的時間。

──對較無參與實驗電影現場表演經驗的觀眾來說,也許「現場性」是個有些抽象的概念。能否請策展人分享「現場性」之於實驗電影來說為何重要?

郭:「現場性」其實有許多不同的討論取徑,不過,若是扣回本次影展主題,我想最關鍵的面向之一,在於觀眾對時間的主宰性。比如說,在家中使用 MOD 或串流平台播放電影時,你可以隨時暫停、快轉或倒退,動態影像的時間任你宰割;然而,無論在何種「現場」,你的時間是被現地制約的。而這件事情之所以重要,是因為唯有在此種受限的狀態下,「時間」才可能從某種理所當然的狀態中,轉變為一個能夠被欣賞的事物/概念。觀者在現場、現下的感知,會直接影響其對作品的理解與詮釋,而許多實驗電影所欲展開的討論或議題,也時常與之相關。因此,現場性自然而然便與實驗電影產生了十分緊密的關係,讓每一場的電影放映都是獨一無二的體驗。

──除了以特定主題、關鍵字組成能夠呼應策展論述的放映單元外,本屆影展亦加入了性質上較為不同的徵件單元。能否分享這次規劃徵件的原因。

吳:猶記以前在臺灣看「EX!T台灣國際實驗媒體藝術展」時,總有個單元是以徵件的作品為主,但後來因為種種原因取消,實驗電影徵件在臺灣就呈現接近空缺的狀態。(注4)直到近期我就想,那不如自己來做一個徵件單元,這大概就是「On Time」的雛形。另一方面,就像稍早提到的「ReaRflex後照鏡」,我一直認為,游擊放映乃至影展,其實都不只面向觀眾,這些活動能夠培養出影迷群,亦能反過來成為形塑創作社群的節點。而徵件也許是很好的入口,透過這個具有「號召」性質的單元,一方面能夠聚集來自世界各地的創作者;一方面也讓放映活動成為促成創作者對話的平台,即便影人未必能夠實際碰面,但作品在單元中的並置與比鄰,便能產生一種另類的聯繫關係。

郭:從當初梓安提出徵件的想法,到後來實際開始招兵買馬、分配評審工作,並自己也擔任初審篩片的工作,這一切在實務上當然非常繁雜且累人。然而,如今回頭檢視,會發現徵件確實是非常重要的。任何一位創作者,都希望能夠遇到新的同儕,而透過徵件,能夠很有效地產生新的連結。這並不是說,作品一定要進入決選,甚至成為正式單元的一員,才能建立創作者之間的關係;反之,「連結」在我們觀看投件作品的過程中,便已產生。即便最終沒有選擇他的影片,我們也藉由這個機會認識了這位創作者。

這件事情之所以重要,是因為實驗電影本來就非常仰賴社群,或者說,與社群有著密切關係。創作者之間的技術分享,或是聯手舉辦放映、展覽,這些能量都是透過社群才得以綻放。然而,此份量能在臺灣未必如此明顯,因此在這層意義上,徵件其實也十分符合我們試圖發展的永續路線。

──評判或節選實驗電影似乎有著殊異的標準(或無法被稱作「標準」)。能否請徵件單元的評審們分享本次徵件的評選過程,以及最終單元 12 部作品脫穎而出的理由。

吳:事實上,思索徵件的架構與相關細節時,我的參考對象是法國實驗電影公社「Collectif Jeune Cinéma」籌組的「巴黎差異與實驗影展」(Festival des Cinémas Différents et Expérimentaux de Paris) 。這個影展算是我的出道地,當時參加時發現他們會邀請評審在電影院前或鄰近空間公開討論影展的作品,且這個活動亦有開放觀眾自由參與。雖然當時聽不懂法文,但我大受震撼,也想著如果能在臺灣舉行此種活動,應該是有趣的。畢竟,雖然對觀眾而言,評審過程未必重要,但對所有參加徵件的創作者來說,評選的標準與機制十分關鍵。

回到你的問題,身為評審過程的主持人,其實我正在整理評審過程的逐字稿,近期也將公開一份濃縮版的摘要,讓公眾知道我們的討論過程,以及評審之間的攻防。在這裡我可以簡單分享一些基本的架構,初審方面,每一部成功報名的作品都至少會經過兩位評審,並且我們亦將偏好相近的評審錯開,確保投票能夠盡可能公平。接著,獲選的 80 部作品,將交給與初審不同陣容的決選評審團,並由他們組成評選會議,一部一部討論是否應該選入單元(部分作品亦在評審的青睞下,自徵件區移至常態單元放映)。決選過程中,由於四位評審的專業不同,比如慧穎是策展人、Esperanza 則是在藝術學院教書的講師,迥異的出身以及經驗,讓評審對作品時常有差異極大的觀點,整個討論/辯論的過程非常精彩。

當然,最初我本來想直接將決選過程的錄影放到 YouTube 上,但後來發現這樣會造成一些倫理問題。這並不是說,我們要黑箱或是竄改評選的過程,而是因為溝通過程中,難免會有攻防,評審未必想要讓辯駁的過程公諸於世,因此最終才選擇以彙整的形式公開。

──策劃了兩屆具一定規模的實驗影展後,能否請團隊成員分享「目聶」此一組織與影展的核心精神,及其未來的規劃。

吳:這次影展我們正名為「目聶仔」影展,「黑影展」沒有掛上這個名字是因為當時我們仍處於嘗試階段,還不確定未來會怎麼發展。如今來到第二屆,雖然不能說是穩定,但至少腳步已經比兩年前穩健。「正名」此一行為,是希望這個影展能夠作(成)為持續發展的品牌,而不是曇花一現的活動。如同稍早聊到的,舉行這樣的影展,是希望邀請更多觀眾一起接觸實驗電影,甚至創造更加活絡的社群。

回到目聶,這個組織本質上是個「實驗室」,除了影展外,我們也希望能夠推動不同的活動。比如,目前我正在進行中的長片,便是掛在目聶底下進行;立貞也許未來回臺後亦能將她的研究出版,甚至舉行電影修復相關的工作坊。總的來說,藉由這樣的組織,推動不同有助於推廣實驗電影的活動至本地社群、讓更多人知道實驗電影,便是我們的目標。講定義、論正典可能都過於沈重,我們並不想壟斷實驗電影在臺灣話語權;反之,創造大家得以一同享受實驗電影樂趣的場域,也許才是最重要的。■

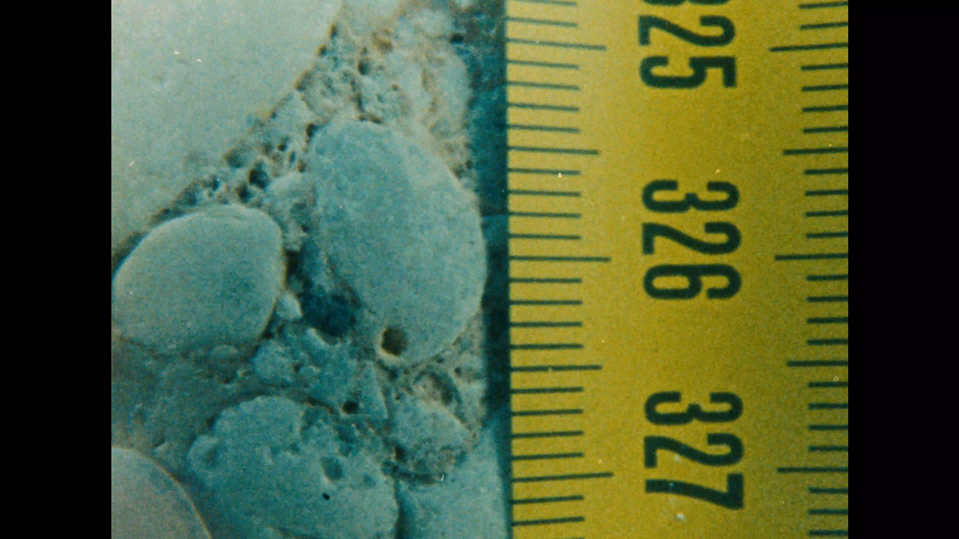

.封面照片:《Measuring time (15 meters)》劇照;目聶映像文化提供