虛無高潮中的恍惚群像

影像中的恍惚身體與作用於其上的迷幻經驗,一直是現代電影之中所不可或缺的一種樣態。從離世前反覆地呢喃著「玫瑰花蕾」(Rosebud)的凱恩、受制於懼高症,卻又不停追尋那曾於眼前墜樓之神秘女子身影的偵探史考堤,乃至耽溺於肉慾與鮮血,進而邁向毀滅之生命的阿部定,皆是深深烙印於影迷心中的經典形象。對於威爾斯(Orson Welles)而言,一副面臨死亡的軀體既是謎團,也是敘事的起點;對希區考克(Alfred Hitchcock)來說,受困於精神疾病與謊言的無助身體,正是乘載幻覺的最佳工具。而一具令人幾乎無法理解的欲望身軀,在大島渚眼裡,無疑是將身體-影像推至極限,並刺穿銀幕的一把利刃。某種程度上來說,受侷限的、瀕臨死亡狀態的身體,反倒為我們開啟了嶄新的視覺經驗──或者說,也許正是透過身體的無能與危機,我們方得以窺探那不可見的視覺經驗,影像的多義性也就此開啟。

新極端主義先驅:《馬肉》到《孤軍奮戰》

千禧年以降,此種著眼於迷幻經驗的身體-影像幾乎成了歐陸藝術電影的一個重要支派,除了早已成名於國際間的拉斯.馮.提爾(Lars von Trier)、凱薩琳.布蕾亞(Catherine Breillat)、克萊兒.德尼(Claire Denis),幾位法國學院派的導演如佛杭蘇瓦.歐容(François Ozon)、布魯諾.杜蒙(Bruno Dumont)、菲利浦.葛洪迪厄(Philippe Grandrieux)以及加斯帕.諾埃(Gaspar Noé)等人,皆在2000年前後開始展露頭角,為身體-影像開啟新的篇章。相較於歐容、杜蒙逐漸走向通俗劇(melodrama)的演繹或轉化(如近期的《雙面法蘭茲》[Frantz, 2016]、《魔愛食人灣》[Ma Loute, 2016])、葛洪迪厄越發實驗性質的晦澀身體展示(如《白色癲癇》[White Epilepsy, 2012]),諾埃的電影則始終著重於對愛慾與幻象的偏執,毫不妥協。也因此,加斯帕.諾埃幾乎成了「法國新極端主義」(New French Extremity)2的代言者。

從初試啼聲的短片《馬肉》(Carne, 1991)開始,諾埃便挾著嚴肅冷峻的態度不斷地衝擊我們的眼目。《馬肉》聚焦於一名中年的馬肉屠夫身上:由菲利浦.納翁(Philippe Nahon)所飾的無名屠夫,不斷地在心頭叨唸自己對家庭、社會的絕望,同時也道出對情慾的渴求與抗拒,無語的女兒則不時對著總在播映剝削電影(exploitation film)的老舊電視機發愣──一股沉默的暴戾之氣滿溢於狹小的公寓之中。某日,誤以為初經來潮的女兒受人侵犯,屠夫帶著盛怒刺傷了一名工人,因此面臨不可免的牢獄之災,不得不收掉肉舖並與女兒分別。諾埃延續這殘酷的故事,作為他首部劇情長片《孤軍奮戰》(Seul contre tous, 1998)的基底:屠夫與一位強勢的肥胖女子在法國郊區開設店鋪,隨後與自己的女兒重逢並計畫與之共赴黃泉,了結他們那蒼白而無望的生命…。

在《孤軍奮戰》之中,屠夫的叨唸變本加厲地貫串首尾,幾乎不曾停歇,如機關槍一般散射那充斥著種族歧視、恐同(homophobia)、厭女(misogyny)的粗鄙話語。如果說《計程車司機》(Taxi Driver, 1976)中的崔維斯.拜寇(Travis Bickle)是個憤世嫉俗卻又充滿運氣的(美國式)反社會英雄,那麼《孤軍奮戰》裡頭的屠夫便是個倒楣且無可翻身的社會底層悲劇角色──他甚至沒有一個可稱呼的名字。如同片名所示:一個人對抗一切,從《馬肉》到《孤軍奮戰》,諾埃毫無顧忌地批判社會的虛假,以最激進的手段直探道德的限度。此般「戰鬥精神」無疑成了諾埃的招牌,在往後以不同的形式體現於他所營造的影像世界之中。

劇烈的身體-影像革命:《不可逆轉》到《嗑到荼蘼》

2002年,《不可逆轉》(Irréversible, 2002)於坎城影展競賽單元首映──同場較勁的還有奧利維耶.阿薩亞斯(Olivier Assayas)的《慾色迷宮》(Demonlover, 2002),老將賈克.諾勒(Jacques Nolot)的《情色電影院》(La Chatte à deux têtes, 2002)、布蕾亞的《性喜劇》(Sex is Comedy, 2002)也於彼時公開放映,2002年的坎城儼然成了新極端主義電影的「應許之地」3。

然而,眾所皆知,《不可逆轉》的首映是場「災難」,不僅造成數名觀眾昏厥,且令現場約兩百五十人先行離席而去(總觀影人數約兩千四百人)。引起人們反感的原因除了極端暴力的場面,還包含了狂亂且無止歇的攝影機運動;當然,那以九分鐘長鏡頭(long take)呈現的地下道強暴戲碼也是一項關鍵因素。向來態度鎮定的《村聲》雜誌(Village Voice)在影展回顧的單元之中更罕見地以「令人作嘔、道德的憤慨,以及…癲癇」4等字眼來警示他們的讀者。此般砲火一路延伸至其他國際影展,如倫敦、多倫多。在有限的映演之中,《不可逆轉》持續接受了態度強硬且刻薄的評價,有論者宣稱諾埃不過是庫柏力克(Stanley Kubrick)、祖拉斯基(Andrzej Żuławski)或者柯能堡(David Cronenberg)的抄襲者,卻沒有汲取他們的精髓。曾對《孤軍奮戰》給予高度評價的影評人強納森.羅森堡(Johnathan Rosenbaum)看了《不可逆轉》之後,也在《芝加哥讀者》(Chicago Reader)留下「愚蠢、邪惡且自以為是;如果你想要檢視自己的神經系統的話,或許值得一看。」5的尖銳評語。

面對不勝枚數的負評,諾埃輕描淡寫地回應:「雖然整部片的結構奇特,且攝影機充滿了能量,但它的重點在於失去你所心愛的人。」6;主角文森.卡索(Vincent Cassel)更是充滿自信地為《不可逆轉》背書:「許多來自世界各地的電影導演將會仰望這部電影;幾年以後,這部片也會在電影學院中受到研究」7。如今看來,卡索對眾人的大膽宣示就像是一則精確的預言,絲毫不差。

《馬肉》、《孤軍奮戰》中的無名屠夫為《不可逆轉》揭開序幕,在狹窄而昏暗的空間裡頭,屠夫娓娓訴說著他對獨生女的怪誕情愫,並嘆道:「時間摧毀一切」(Le temps détruit tout)。像是服膺於這段「咒語」,攝影機開始旋轉並向下沉,一路帶我們進入那名為「直腸」(Le rectum)的地下同志夜店之中。隨著癲狂懸浮的攝影機,我們目睹盛怒的馬克斯(文森.卡索飾)和皮耶(亞伯.度龐帝[Albert Dupontel]飾)如何在眾目睽睽之下以滅火器痛擊那他們所認定的兇手(又一次,錯認與誤殺似乎是諾埃欲探討的潛在影像旨題)。在極端的痛苦之中,我們隨著鏡頭回到前一段時刻:馬克斯在街頭騷擾著阻街女郎與計程車司機,企圖打聽對妻子下毒手的兇手「條蟲」(Le ténia)的下落。回到更早的時刻,我們看見了馬克斯的妻子愛麗絲(莫妮卡.貝魯奇[Monica Bellucci]飾)走入腥紅色的地下道,然後無端地被條蟲殘忍痛打並強迫肛交。在這漫長的暴力場景之中,愛麗絲無助地哭喊求援,並將手伸向攝影機的位置──時間彷彿就此停滯,約莫九分鐘的段落竟顯得無邊漫長…。在血色的暴虐之中,鏡頭再次旋轉(卻不若先前的幾次來得劇烈):我們看見心情愉悅的馬克斯、愛麗絲與皮耶三人於地鐵上有說有笑;又看見馬克斯與愛麗絲在床邊嬉鬧、親吻。隨後,在貝多芬<第七號交響樂>(Symphony No. 7 in A Major op. 92)壯闊的樂音之中,攝影機再次緩緩升起並規律地自轉。一陣高速的閃光之後,那使人迷惑的「咒語」再次浮現:時間摧毀一切。

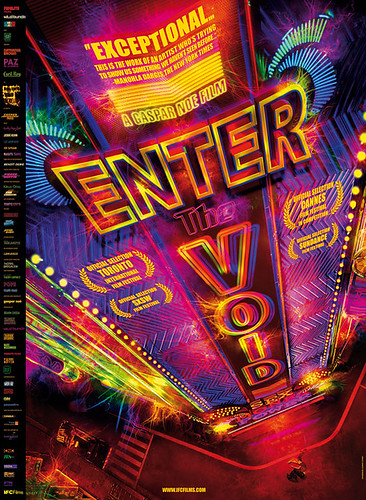

如果說《不可逆轉》是諾埃為了反抗我們習以為常的觀看模式而創造的嗜血「戰鬥機器」,那麼《嗑到荼蘼》(Enter the Void, 2009)便是意圖將視覺疆域提升至前所未有之玄妙高度的「思想異形」,在人與非人之間不斷轉換其形態,並帶領觀者朝著虛無之境飛行,穿梭於都市的種種幻象、欲望、罪孽與塑膠造物之間。

電影敘事的開始,導演便以第一人稱的觀點視角(point of view)帶領我們觀察周遭環境,並且於陽台邊俯視街景與行走的人們,像在為後續飄浮無定向的幽靈視野做出預備(或該說警示)。在多重光線不斷切換的場景之中,主角奧斯卡躺臥於床上吸食迷幻藥二甲基色胺(DMT, Dimethyltryptamine),其靈魂也逐漸地脫離身體以及地心引力的束縛,開始懸浮於地表之上;此時原本第一人稱的視角進行了巧妙的切換──從人眼所能觀看的角度轉為「靈魂」的超驗視域。初次的出神狀態並未維持多久,奧斯卡便受友人通知而起身前往位於鬧區的「虛無酒吧」(The Void)交易毒品。進入虛無酒吧(即”Enter the Void”的一個具體意象)之後,奧斯卡很快地發現自己遭到出賣,遂迅速躲至狹小的廁所以銷毀現有的證物;不料,竟被門外的警察給一槍擊斃,倒臥於大約一平方公尺大小的汙穢之地。此時靈魂再度──或該說「真正地」離開了奧斯卡的身體,並啟動了漫無目的且無人得以介入的都會巡弋。其後約長達兩個鐘頭的時間,我們便透過此般「無人稱」(impersonnel)的角度觀察這座虛幻的城市,以及發生於奧斯卡身上的整起事件之來龍去脈。

這樣的表現方式,諾埃曾於《不可逆轉》中運用,不同的是,在《不可逆轉》裡強調的是某一種意識,或回憶的斷面及其混濁的狀態,藉著不斷地回溯、重新審視,方才愈加清晰可見;而《嗑到荼蘼》則是設定了一個具備全知能力(omniscience)的觀察者(即奧斯卡的靈魂),透過此不可見的飛行體,我們瞧見了一個年輕生命的真實故事,與一樁死亡事件背後的共犯結構。

迷幻身體的多重變奏:《性本愛》到《高潮》

在影像手法激越的《不可逆轉》、《嗑到荼蘼》之後,《性本愛》(Love, 2015)顯得「腳踏實地」許多。緊貼著敘事者墨菲的背影,我們穿梭於記憶中不計其數的迷幻性愛場景:眠床、廁所、樓梯間,或者昏暗的私人俱樂部之中。這部以3D效果為號召的電影,不禁令人想起數年前北野武在記者會中半玩笑(或者對他來說不是玩笑)的言論:「3D只適合拍色情片,否則我不覺得它有存在的價值」8,顯然,在某種程度上諾埃與北野武有著同樣的思維──若不是為了將稠密的精液與汗水灑向銀幕前的觀眾,諾埃也不會試圖操作那笨重的3D攝影機。

2018年,帶著《高潮》(Climax, 2018)諾埃再次回到熟悉的五月坎城。不同於以往,《高潮》成了世界影迷們爭先恐後的迷幻旅程;映後的評價也多是歡愉多過敗興。當然,還是有幾位現場觀眾不耐地提前離席(據稱有六位),對此諾埃不敢置信的回應:「只有六個?我的電影通常會提前走掉四分之一的觀眾」9。二十年前在片末倒數三十秒10,意圖警告觀眾離開戲院的激進影人,如今卻成了眾人投注眼光的焦點,任何人都難以想像。當然,「迷幻歌舞片」或許是一項成功噱頭:一連串華麗而怪誕的舞蹈,就像是萬花筒一般令人著迷。

《高潮》的故事背景設定於1996年的某個冬日,二十名來自世界各地的舞者們齊聚於一所廢棄的寄宿學校,除了彼此切磋舞技,也享受糜爛的派對生活。在舞者們近乎即興的舞蹈、演出下,整部電影的前半段看起像是一場華麗的實境節目;然而,在LSD與酒精的催化之下,眾舞者開始不安、懷疑彼此,並焦躁地尋找出口。隨著同樣被迷醉的攝影機,我們看著眼前曾充滿自信與活力的舞者一個個失去控制能力,並了結他們那曇花一現的生命──正如電影開頭所示的警世語:生存是個稍縱即逝的幻覺(Etre est une illusion fugitive)。

初步探起加斯帕.諾埃的銀幕脈絡(事實上,還有許多意識鮮明的短片、音樂錄影帶等礙於篇幅而未於此提及),我們可以得見這位具激進意志的導演對於電影的核心概念:主體的崩壞,以及那自崩壞主體而出的迷離意識。從《馬肉》、《孤軍奮戰》中幾乎不停止譫語的狂妄屠夫,一直到因為迷幻藥或酒精導致精神錯亂的恍惚群像,諾埃就像個神祕的薩滿祭司──不斷地在他的影像中施下咒語,催眠(或者蠱惑)著那些明知危險卻仍止不住淫窺欲望的迷影份子。■