流離南島——尚未顯影的東南亞

「Have you ever been there?」

劉吉雄的《例外之地:台灣海峽之澎湖越南難民營》(節錄版)目前正於「台灣國際錄像藝術展」展出,作品源自近20年前,一位不知名柬埔寨女孩傳遞「澎湖有一座越南難民營」的夢境。在此之前,這段1977至1988年位於澎湖西嶼及講美的歷史,只隱約現身於當時黨國歌頌的「南海血淚」故事中。而在即將於11月上映、廖克發的《不即不離》則開始自對家族的認識與探問,老家大廳的一張畫像指向在家族中缺席、無法被公開談論的祖父,也展開一段未見於馬來西亞教科書中,由殖民時代、抗日運動、共產黨組成的近代歷史。兩部紀錄片由夢境與對自身家族的回看,尋返未曾被官方書寫的歷史線索,而在冷戰結構與流亡者所牽繫起的時間裂縫中,也打開了另一種未曾被閱讀的世界圖譜。此次《典藏.今藝術》與《放映週報》邀請兩位紀錄片導演對談、分享他們如何自作品切入歷史之中?做為觀者,我們是否可能嘗試以南島所涵蓋的區域,從作品的線索之中,思考如何建立有別於主流歷史論述之外的「北南島敘事」?

|

本文同步刊登於

《今藝術》雜誌2016年9月號 |

關於這兩部片的背景,台灣的澎湖越南難民營源自冷戰時期共產黨在南北越的戰爭,當時部分難民從越南逃離來到台灣;馬共成員則是從馬來亞來到北越,一路往中國、泰國或海南島等地方落腳。一直以來,我們都在國立編譯館等官方的論述下學習歷史,但這幾年很多紀錄片呈現許多主流論述之外或不被談論的歷史,這也是我們邀請兩位導演分享創作經驗的理由。先請劉吉雄導演談一下為什麼作品取名為「例外之地」?

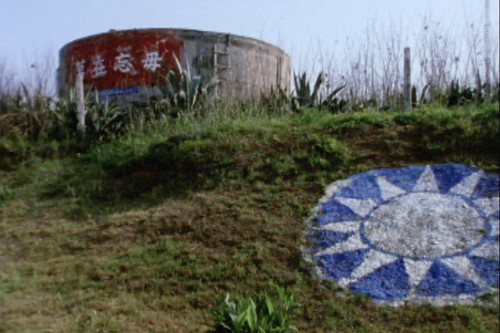

劉吉雄(以下簡稱「劉」):原本片名想叫「邊緣之地」,因為對台灣來說,澎湖是邊緣的地方,這是第一層的邊緣。當時難民營成立的背景是在1977至1988年,開始進行大規模政治宣傳是1979年中美建交,我要處理的觀點也是從美國跟中國建交的時刻開始。如果回溯到我出生的1971年,從蔣介石政府被趕出聯合國以來,直到現在台灣一直也是世界的邊緣。我希望用此角度處理這種雙重的邊陲關係。

我和協同製作人林淑芬一起去過拆除前的澎湖難民營。在她2003年英國留學回國那年,一直到計畫啟動的2013年之間,她校譯了薛熙平所翻譯阿岡本(Giorgio Agamben)的《例外狀態》(2010(2003))。當時我正設想怎麼談一種已經陷入成見的邊緣狀態,而「例外」這樣的感覺蠻對的。我們生活在台灣這座小島,有很多無法被歸類的處境,在亞洲一直好像是個孤兒,但我希望多談的另個角度是:我們除了是孤兒,可能還是難民。全世界談越南難民的片子不少,在台灣談這樣的片,對世界或台灣的歷史可以有什麼推進?或有什麼非做不可的理由?這是我在想的問題。

我們可以用什麼角度思考台灣的越南難民營?其中有兩個方向,一個是99.9%的台灣人跟澎湖人不知道難民營的存在。因為在香港的難民船一艘可能就有2700至3000人,而澎湖難民營12年來只有2000多人,其實人數不多。但是生命個體的重要性無法用量化的方式去看。以往若從美國觀點談越南船民,敘事會趨向1975年4月30日的西貢陷落(Fall of Saigon),故事除了會談難民在海上的漂流過程外,你會發現這個典型敘事最後會往「美國夢」的方向去走,談到他們到美國之後進入更自由民主的國度。但除此之外呢?

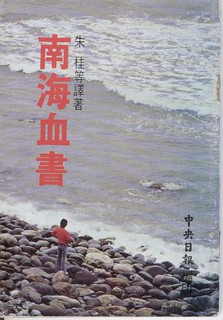

另個方向是:對台灣而言,除了1975年,更重要的是1979年的中美建交。對當時的台灣來說是國仇家恨。在「南海血書」與「南海血淚」難民故事的政治宣傳背後,也有一個值得注意的角度,除了反共之外,還非常反美。這是台灣戰後親美體制下非常少見的,官方與民間很少有這麼同仇敵愾的反美情緒。第一次可能是1957年的劉自然事件,接下來就是中美建交。中美建交伴隨的是同年1979年中越戰爭。這在台灣的歷史中不會被提及,因為在台灣的反共教育裡,共產黨都是一樣的壞蛋,我們其實不會理解不同社會主義國家在不同政權底下的差異。如果從這個角度去理解,當時全世界大概只有台灣跟越南會把美國跟中共當成是共同的「敵人」,這讓我找到一個從未想過的認識自己的方式。從小到大的教育中,我們跟東南亞的歷史連繫一直是割裂的,或被教育成台灣比東南亞先進的刻板印象,甚至到現在都還不斷的深化。我們希望用這樣的角度去談一個只可能在台灣談論的特有觀點,以及台灣在亞洲的處境。

劉導是在什麼情況下知道澎湖難民營?

劉:拍攝大概是從2013年國藝會專案補助計畫開始。我以前不知道越南或是難民營跟我有什麼關係。我們的歷史教育造成台灣人對自己的東南亞處境和亞洲處境全然無知,也找不到切入的線索。這個計畫簡單來說是一件塵緣未了的事情。影片中有一位小女孩,我一開始也不知道她是誰,後來才知道她是紅色高棉時期柬埔寨監獄中的政治受難者,現在可能已經過世了。我第一次夢到她是在1995年,那時我正在澎湖當兵,我夢到我看著自己在睡覺,接著是主觀鏡頭,看見天花板上漂下來兩具小小的棺材且慢慢接近我,停在我上方兩、三英呎,然後消失。不久之後我就夢到那位小女孩,雖然她的照片是黑白的,但在夢裡她穿了一件台灣高中生常常穿的藍色夾克,左手臂上綁著一條白布條,上面寫了三個漢字:金六刀。我不知道那是什麼,直覺認為那是中南半島的某個地方,接著她問我:「Have you ever been there?」當然,我不曾去過。

醒來之後,我直覺這跟小棺材的夢是同一件事,夢透露出一個訊息:難民營。醒來後我去問幫我們煮飯的阿桑是否聽過難民營,阿桑說:「有喔有喔,好像在西嶼那裡」,這是1995年的事。退伍後一直到2003年3月,有天我又夢到一片草地,那裡下著大雨,地上全是沒有人撐的傘,風一吹,傘全被吹走了,只剩下草地的空景。夢境以一種超越語言系統的方式告訴我:「難民營下個月要拆」。

當時我請還在澎湖報社的學長問看看難民營的事。不久他回電說:「有喔,這邊有一個難民營在講美,下個月要拆。」我不會用怪力亂神的方式解釋這件事,我寧願相信人類有著集體潛意識,可以用另一種方式傳遞訊息。這個計畫從夢境到現在已經21年,難民營拆除到現在13年,計畫啟動到現在三、四年,大概是這樣的流程。

接下來請廖克發導演談《不即不離》是怎麼開始的?

廖克發(以下簡稱「廖」):我是馬來西亞人,到台灣生活已經有10年,我的家鄉在馬來西亞北部一個叫實兆遠的小地方。我老家的大堂跟台灣很多家庭一樣,會擺很多照片,大多是先人遺像。小時候我就知道有一幅男子畫像一直掛在那邊,每次過節的時候祖母就說要拜他,給他吃的、燒香,可是祖母從不說他是誰,長大之後才知道他是我的祖父。為什麼我們不能談論他呢?因為我祖父曾在馬來亞的歷史裡參加一場革命。在那個年代,如果我們知道祖父是誰,或是被知道我們是一家人,就會被連根拔起、遣返回中國。而祖母為了保護我們,她不讓我們知道這些事。後來我來台灣念電影,想拍一些馬來西亞的故事,思考我是什麼人、我們怎麼從中國來到馬來西亞、發生了哪些事。

我一開始沒有經費,也沒有想到它會是一部作品,當時只是回去拍攝我的家人,問爸爸、姑姑知不知道他們父親是誰?就從那裡開始,慢慢知道祖父參加馬來亞共產黨,也是那時候我才知道「馬來亞共產黨」是什麼。他們後來有一批人移居到泰國,我就到泰國找這些老人,因為我很想找到一個人是認識我祖父,或當年跟他一起作戰的人。後來從泰國知道有一些我們這種背景的人會被遣返回中國,我又跑到中國找這些人,而因為文革時期被打壓的第一批人就是從南洋回中國的華僑,文革後他們就偷渡到香港。

我每次找到這些老人的時候,因為他們已經在那裡生活40、50年,小孩都在中國出生長大,說的是北京腔,當我去敲門說:「我是馬來西亞來的」。他們都會很驚訝,因為他們不讓人知道自己是馬來亞人的事實已經藏了一輩子。他們一開始都是說北京腔,不過一旦坐下來喝咖啡、聊天,這些80、90多歲的老人就會瞬間從北京腔轉成馬來西亞的口音,告訴你當年他們怎麼為那塊土地打過仗。我的出現就像一位他們應該有的馬來西亞孫子,而他們就像是我應該有的馬來西亞祖父母,他們恨不得把在馬來西亞的所有故事塞給我。當時我還不知道這部片會長怎樣,我只知道這些老人把一輩子告訴我,後來帶著很多素材回到台灣,想著可以剪成一部片子,就催生了《不即不離》。

當時接受這麼多訊息,廖導最後怎麼組織歷史、角色、故事之間的平衡?

廖:剪接這些記憶非常痛苦,大概花了6個月的時間,我原本想把片子帶回馬來西亞放映,這不是一部苦難的紀錄片,不是要說華人多可憐,反而是要說那個年代這些14、15歲,甚至根本沒有國籍的人為什麼要拿起槍去打仗?他們不是我們想像的那種讀了很多馬克思主義、小紅書背熟、對共產黨很信仰的人,他們是在那個年代看到有些人窮得很可憐,但為什麼英殖民時代的白人、商人可以過得這麼好?他們相信世界可以更美好,所以願意走進森林去打仗,只因為這麼簡單的理由就去革命。

我問他們在森林的生活,他們說生活條件不好但精神面是快樂的,他們真的相信正在改變這塊土地。我不希望把他們形容成一群受難者、失敗者,我在找資金創投時也會遇到這個問題,尤其是歐洲、西方的買家,他們會說:「你的題目應該叫『冷戰下失敗的共產黨』,我們比較可以推薦你的片子」。但這群人其實不懂冷戰這個詞,他們只知道自己在用生命去換取相信的東西。

我常常自問這一代的馬來西亞人能像他們這麼堅信自己可以改變什麼嗎?我在拍這部片的時候,告訴自己要表現出那個年代他們相信的東西,而且是快樂的,這部片不是大歷史敘述的紀錄片,我好奇的是他們的生命史,在那種歷史背景下他們怎麼活、怎麼過他們的生命,怎麼可以忍受自己的小孩被放逐到中國、幾十年無法見面,有可能告訴孩子:「因為我們有理想要爭取,你可以原諒嗎?」拍這部片之前,我不太以我的國家為榮,包括國家政策都讓我覺得不屬於那裡,但是碰到這些人之後,知道他們用生命保護這個地方,我會很驕傲的說自己是馬來西亞人,因為這些人曾經做過這些事。

經過兩位導演的題材後,對我而言也是開啟東南亞與台灣,在中國以外的亞洲區域歷史和角色的想像與重新理解的入口,這也是今天講座「南島」的命題來由,因為台灣往往不認為自己是東南亞的一部分,當我們要找適合的詞彙時就想到南島語系或民族,這兩個詞彙的概念包括了我們如何碰觸到要討論的歷史和地理範圍,想請問你們如何理解這樣的關係?

廖:因為我是僑生,馬來西亞學生常會被問「馬來西亞有什麼?」很多人都會說有很多美食,但其他的事情我們真的講不出來。包括1980年代的整段歷史在課本裡只有一句話:「馬來亞共產黨是恐怖分子,威脅國家安全」。來到台灣我才發現自己只能說出官方的廣告,我開始問「馬來西亞人」是什麼意思?我個人家族的歷史怎麼來的?我拍這部片的其中一個原因就是想知道祖父是誰。片子的第一個鏡頭就是我姪女,我想問的是,如果我有下一代,要怎麼跟他說祖父的故事?接下來我會把片子帶到新加坡,希望有一天那些老人們會去電影院,他們可以跟身邊的人說:「畫面上就是我的故事,我經歷的人生」。拍攝時,讓我心痛的是這些受訪者都不會跟子女講這段過去,因為整段歷史沒有任何國家承認,他們要怎麼跟子女說一件沒有被記錄在課本裡的事?可能只像是爸爸在吹噓自己的革命,但子女不會相信。如果這部片子可以上映,我想兒女們可以開始相信,也希望可以藉此讓馬來西亞人更認識自己,承認自己身為馬來西亞人是個驕傲。

劉:時間往前拉到1950年代的韓戰,如果當時韓戰沒有美國第七艦隊巡防台灣海峽,以中國國民黨當時搖搖欲墜的狀態,我們很可能跟1975年的西貢一樣被社會主義國家解放。我試著用這樣的狀態去理解來到我們身邊的越南朋友,所以片子也去看在政權淪陷或解放後出生的越南年輕人怎麼看待這件事。台灣似乎一直都認為我們比東南亞「進步」,卻自卑仰望白人的世界,所以很多台灣商人即使到東南亞做生意還是以錢為本位思考。但今天如果無法站在文化理解的角度,把自己放在亞洲跟東南亞脈絡上去理解我們的鄰居跟朋友,我覺得這樣的生意也是有問題、收益也是短期的,無法有更深層的串連。如果回到人的角度去交往,雙方的對話對彼此都是有幫助的,最後回到人的層面來說就是彼此尊重。做這計畫最大的收穫是重新找到台灣跟亞洲及東南亞的連結,多認識了自己,也希望藉著片子的拍攝把這樣的感覺傳達給台灣觀眾。

|

關於《不即不離》與《例外之地》

《不即不離》

上映日期:11/25。

發行:牽猴子整合行銷。

《例外之地:澎湖越南難民營》

展覽:「台灣國際錄像藝術展」

地點:鳳甲美術館

展期:2016/10/05-2017/01/08

|