專訪紀錄片《四十年》導演侯季然

一九七五年,陶曉清在中廣節目《熱門音樂》開闢「中西民歌」單元,開放聽眾投稿原創歌曲,大受迴響;同年,楊弦與胡德夫在國父紀念館舉辦「現代民謠創作演唱會」演唱了余光中的《鄉愁四韻》,在收音機裡、在舞台上,揭開了為期二十年的民歌運動序幕。三十、四十年後,當年喜愛民歌的學生如今早以年過半百,《小茉莉》、《月琴》、《被遺忘的時光》等金曲,依然傳唱,而在常民生活裡,民歌運動已經成為一個具有強烈神話色彩、令人心神嚮往的活傳奇,對於上一輩的人而言,或許相較於今日資訊爆炸,孰是孰非越來越難明辨的今日,那是一段單純美好而充滿理想的青春歲月。然而,只消看看同時並存於民歌時期的《龍的傳人》與《美麗島》,《鄉愁四韻》與《美麗的稻穗》,你便會發現,在美麗的旋律下,那群年輕人中各不相同理想和認同,錯綜複雜。對於未能在那年代躬逢其盛的我們,又該如何認識這段歷史?

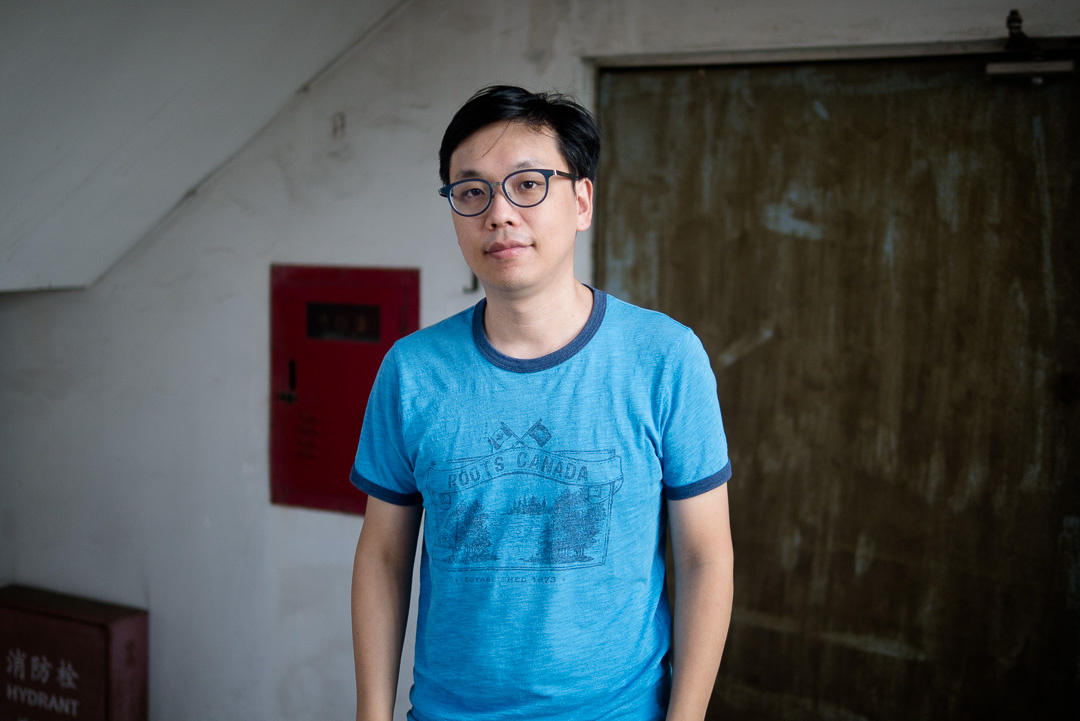

《書店裡的影像詩》系列紀錄片的導演侯季然,受陶曉清創辦的「中華音樂人交流協會」委託,拍攝了紀念民歌運動四十週年的紀錄片《四十年》。年紀比這些民歌手小上兩輪的他,斷然和過去為民歌歷史歌功頌德的主流論述切割,除去民歌運動與民歌手們近年商業操作加諸的神話光環,從平起平坐的角度,聚焦他們舞台下的日常人生,也趁機回頭檢視他們四十年前的理想與矛盾。但侯季然也不急著宣告他們當年的理想孰是孰非,對於後世又有什麼樣的影響,他就是要我們一起進戲院坐下來,自己細細品味箇中滋味。本期《放映週報》特別專訪侯季然,談談他如何在《四十年》中,透過拍攝這些傳奇音樂人今日舞台下的日常,來回顧四十年前義無反顧的理想年代。

民歌運動是許多人珍藏的年輕回憶,拍攝《四十年》時您又如何定位這部影片,它是服務歌迷的電影,或是記錄歷史過程的影片?

侯季然(下稱「侯」):剛開始要做這部紀錄片時,我就有很明確的方向:它一定不是一個「服務性的電影」、也不是一個「慶祝性的電影」,因為是民歌四十週年,我希望他的觀點越個人化越好,因此拍攝、剪接都是往這方面進行。

當然中間會有忐忑,因為他們設定的觀眾應該是民歌的歌迷,但也會想說,如果歌迷來看,是否會覺得他們的懷舊、回到單純美好時代的期待沒有被滿足。

但我其實有點故意不在重複過去對於民歌的頌揚,把民歌當作一個「台灣社會單純美好年代」、「每個人青春不可抹滅的回憶」,試著浪漫化、夢幻化的口吻,我非常有意識的去避免。甚至是我自己的喜好都是把這部片子往更成熟、真實的方向,去符號化、去光環化的方式去處理這部片。

本片由「中華音樂人交流協會」出資,籌備時出品方又是否透露任何期待?

侯:他們從來沒有說他們的期待。這部紀錄片的籌備,是出品方找上發行商,再從發行商找到本片製片李耀華,再由李耀華邀請我擔任導演。而剛開始跟陶曉清、李建復見面時,我就跟他們說我想做的片子,就是想要拍很家常的場景、平凡人的生活,民歌只是他個人生活歷史中的一段往日,它當然會跟這些人現在的人生,有很大的疊合,但是這部紀錄片的重點是不去追憶以往的美好,而是關注現在,因為過去就是為了反襯現在。因此,我不會細數過去的光榮美好,也不會用介紹民歌歷史的方式來做這件事,他不會是一部編年史,也不會有旁白在一邊為民歌的歷史提出一些下結論式的文字。

他們剛開始聽到的時候,也就欣然接受,可能是他們看過我之前的作品,知道我的創作方向。但我做完影片之後,還有另一個感想,或許正是因為參與民歌時代的前輩們,他們的核心都是非常尊重藝術與創作,當年大家都是唱自己的歌,寫自己的心聲,然後用自己的語法表達,他們就是一群從崇尚原創的根源走出來的人,所以他們都是很尊重創作的人。因此過程中從來沒有對我的內容有任何的指指點點。

|

|

|

圖:陶曉清被譽為「台灣民歌之母」,也是「中華音樂人交流協會」創辦人,《四十年》正是由該協會出資拍攝,也給予侯季然極大的創作空間。

|

民歌時代可能是年輕人父母被的回憶,是上一世代的共同回憶,如何用另一個世代的視角去詮釋歷史,找出歷史視角的新意?

侯:從開始到結束,我想的都是我自己的觀點,我不敢說這能代表我這個世代,但能夠把一個主觀的觀點做好,其實是我希望作的事情。過程中當然會有一些想像或疑惑,但從來沒有為了這些疑惑去改變片子任何的東西,甚至是在每一個版本的剪輯過程中,越是要去打破那樣的想像,不走主流說民歌的口吻。

所以影片一開始,你看到陶曉清在鏡頭前採收自家陽台上的秋葵,她說「這都老了,不能吃了。」這是一個非常日常、沒有音樂的場景,就是非常樸素、真實、充滿細節的觀點,後來也就隨著這個鏡頭定調了整部片。它不是為歷史一槌定音,我沒有把這樣的使命放這麼前面。我希望透過去符號化、浪漫化的手法呈現那個時代,讓你看完這部影片之後,心裡就會對民歌有新的看法。

在影片中,我把自己的觀點放在非常後面,不透過強調我自己的觀點,就是讓每一個人說話,盡量保留最多生活細節。例如片中陶曉清上馬世芳的節目談民歌四十年,是兒子當主持人,媽媽當來賓。其實我第一次剪的時候,是很制式的呈現這段廣播節目對談內容,但在第二、第三版裡,我反而把正是的節目內容減少,把前面試音、閒談的篇幅增加,這樣的內容,你在《四十年》很多地方都會看到他可能沒有特定意義,只是家常的三言兩語,但這就是我特別想要關注的地方。

去符號化的過程,也就是把焦點從舞台上轉到台下,為走過電視時代的這些觀眾呈現受訪者更立體的樣貌。

侯:這些受訪者都是習慣鏡頭、習慣鎂光燈、習慣被採訪的人,所以他其實很容易就呈現出一個要給你看的那一面,例如有很多訪問的問題,我相信他們都回答過千百遍了。如何打破這種組織好的「標準答案」,繞過這個東西看到他們的反面,看見冰山下的很多東西,這就是我在做這個片子時著力最深的地方。

|

|

|

圖:《四十年》維持侯季然近年的紀錄片風格,從受訪者日常生活中取材。

(圖片截自本片前導預告) |

這也是為何你們在拍攝民歌四十年演唱會時,刻意避免在舞台上近身拍攝他們的表演,反而花更多時間拍攝後台發生的一切。

侯:一方面來講,台上的那些,就是我剛剛說組織好、裝扮好的一切,而台上發生的一切,大家當初買票就可以看到了,甚至在這部紀錄片完成之前,民歌四十演唱會的DVD都已經出了,所以那永遠不會是我的重點,而是台下的東西。

現在《四十年》最重要那是的場景就是舞台下方的通道,那是整部影片的主場景,當初他們在搭台的時候,我去看場地時就覺得這裡一定是這部片子最重要的地方。因為在演唱會進行時,這些歌手們就是在這樣狹窄、黑暗的空間準備上台,此時的他們已經在鬧烘烘的化妝間化好妝,結束和工作人員與朋友的笑鬧、閒話家常,在此等候上台。

因此這個隧道就變成一個有趣的地方。因為他們上台前必須沈澱情緒,在那樣的時刻裡,你就會拍到很多你平常在這個人身上看不見的部分,他在此時表演的成分降到最少,在等待上台的這一刻,他不需要面對觀眾,也不需要面對後台的親友,他就是他自己,是在一個孤獨的狀態。而通道裡面除了光線很有趣之外,外面還會傳來觀眾的歡呼聲,還有台上的歌聲,而他們在這個空間中聽到外面發生的一切,會有什麼樣的反應,這就是很奇妙的一刻。這個隧道就變成一個非常有象徵意義的空間,所以最後也變成《四十年》最重要的場景,他等於是一個演唱會的反面,大家常常不會看到這一面,但是這個片子就是在拍他們的反面。

|

|

|

圖:「民歌四十」演唱會舞台下方的通道,是《四十年》拍攝演唱會現場的主要場景。

|

《四十年》中除了傳統的訪談,還有許多內容直接取材自受訪者在演唱會、廣播節目、或是會面時的談話。但當初是刻意計畫要取採哪些場景的談話內容嗎?

侯:這是我這幾年拍紀錄片的習慣,你看《書店裡的影像詩》就會知道,我一向習慣用當事人在生活中自己講的話,直接做為敘事的線條。對我來講,這樣的材料會比他直接對著鏡頭講自然很多。當然我也可以選擇比較傳統的作法,我問他很多問題,我把他的回答剪出來,讓他的聲音在畫面上持續的走,我同時在銀幕上穿插很多畫面,這也是常見的作法。

但這次你會發現,我刻意不去穿插很多畫面。例如說陶曉清談到當初他和李雙澤因為「可樂瓶事件」而發怒,那一整段的訪談,我的鏡頭都是對著她的臉,不在中間穿插任何畫面。對很多紀錄片而言,他可能會考量觀眾的感受,擔心觀眾一直盯著受訪者的臉,會覺得太單調,因此就貼上很多畫面,讓觀眾觀影時覺得很豐富。但是我在這部紀錄片中,我就是希望你看她的臉。你看受訪者在銀幕上的臉,看一秒鐘和看十秒鐘、五分鐘、十分鐘,我相信感受是絕對不同的,這可能會比我在畫面上穿插資料畫面、空鏡會好上許多。這樣的處理方式也變成這個片子的剪接原則,例如侯德建受訪,我也是幾乎一直看著他,只有穿插少數北京的街景,因為這是有意義的,因為他講到他不是任何地方的人,然後你在看到北京密密麻麻的大樓住宅,壓迫的城市景象,每一個窗子裡面都有不同的人生,我便有意的用這樣的畫面,去呼應他漂泊、找不到家的人生,讓你看到北京裡面那麼多窗子,那麼多個家,在這些家裡面,每個人都覺得這是他們的家嗎?這是我心中的問題,但我就是用影像去放給你看。我還是相信觀眾能夠自己抓到那個訊息,在他們的心中發酵,在心中冒出那一句話,這比我在旁白直接告訴觀眾那句話要好的多。

|

|

|

圖:《四十年》遠赴北京與美國訪問侯德建與楊弦。

|

《四十年》藉由談到了李雙澤、侯德建當年各自引發的爭議或事件,帶出民歌時期更複雜的政治、認同議題,相對於社會對於民歌時期的懷念,丟出「美好年代的反面」的處理特別難得。

侯:那個年代一定還是有很多雜音與反面。以陶曉清與李雙澤路線不同為例,李雙澤的路線代表了民歌運動初期時,李雙澤、胡德夫、楊祖珺等人改變社會的急切企圖,他們都是受巴布狄倫、瓊拜雅的影響,他們唱的這些西方民謠,都是非常關注社會現實、戰爭、階級,以及社會上各種不公與殘酷,李雙澤他們就希望他們的歌曲應該要產生一些改變,像楊祖珺後來帶著大家去工廠、農村,唱歌給農夫、女工聽,都是「音樂做為改造社會工具」的概念。

陶曉清代表的是另外一個路線。她當初是中廣的主持人,當時中廣就是國民黨的喉舌,她在國民黨這樣一個戒嚴體制的媒體環境下,找到一個漏洞。她的節目原本專門播放西洋歌曲,是當時的文青最愛聽的音樂,當時的文青是不聽國語歌,不聽鳳飛飛、鄧麗君的。她在主持這樣的節目,在報導西洋歌曲排行榜、告示牌排行榜的時候,同時開放聽眾寄錄音帶,播出他們自己唱的歌,就算從四十年後回去看她當時的嘗試,不是挺大膽的嗎?在那樣媒體戒嚴體制下,主持人竟然可以把觀眾寄來的歌,在歌詞可能都沒有經過審查的情況下完完整整的播出來,在那樣的年代,絕對是一個很大膽的事情。她選擇的,是在那樣的體制裡面,表面上服從體制的程序,服務體制的要求,但在這樣的服務底下,她好像獲得了一種特許,或是信任,信任你這個主持人不會亂搞,她在取得這樣的信任之後,把這個信任拿來做這樣一個在體制裡面找到出口的事情。這東西後來也的確造成很大的影響,後來很多年輕人真的開始自己寫歌。

所以我在片子裡面讓陶曉清、李雙澤這兩個路線進行一個跨時空的對話,對我來講,是我們回頭檢視整個民歌潮流時,兩個很重要卻二元對立的生命情調。一種就是你選擇不要體制的束縛,尋求革命,激進地打破一切,李雙澤選擇了這樣的方式,陶曉清則選擇了另一種。這兩個路線的衝突其實只是實現理念的方法不同,以及生命情調的不同,只是過了四十年,這樣的糾結仍然存在。他們都很喜歡巴布狄倫與瓊拜雅,他們只是做事情的方法不同而產生了矛盾。而這個矛盾則是以前大家在歌頌民歌運動時,從來不會去觸碰的層面。

而李雙澤、楊祖珺的路線後來轉入了社運活動,就和商業、流行音樂體制漸行漸遠,而是陶曉清帶領的這個體系,帶出了「金韻獎」、「民謠風」等競賽,跟新格唱片、海山唱片等企業結合,才進入了工業體制中,進而改變了產業型態,已至於後來有「飛碟」、「滾石」等唱片公司,產生了八〇、九〇年代華語流行歌曲蓬勃的年代。因此過了四十年再回頭看,當初這兩種人誰做的事情是有貢獻、才是對的呢?其實有很多辯證的空間,這是需要有時間的因素加進去之後,你才會有更多感觸、同理的基礎,來理解整件事情,這就是我整個影片的框架,我從陶曉清開場,帶到胡德夫、李雙澤、楊弦的相遇,接下來就是需多兩方彼此之間的相遇與對照,最後再以一個象徵穿越時空的型式,達成(至少是其中一方)的和解,這就是時間帶來的禮物。

也因此,這部紀錄片叫做「四十年」,而非「民歌四十年」,就是因為我認為時間是最重要的,民歌只是時間的幻影,用來反襯時間的殘酷、無情,以及時間洗禮帶來的體悟,以及對生命的新看法。

|

|

|

圖:五人組合的「木吉他合唱團」給了李宗盛踏入流行音樂產業的門票,而他四十年後回首民歌運動對於台灣文化的影響,也看的非常淡然。

|

是否也因此,您希望透過片尾這些音樂人對於民歌運動影響的看法,也給了觀眾一個新的思考角度。

侯:就像侯德建所說的,「民歌運動只是一個很醜陋的枯樹枝子沾到鹽水的結晶」,那枯樹枝沒有多漂亮,那個戒嚴的年代有多少難以下嚥、醜惡的事實,只是當初的這些少男少女沒有意識到,這些都被當時政府控制的媒體與教育掩蓋掉了。當時的純真,真的就是一期一會,是在那樣特定時空環境、那樣的賀爾蒙驅使,而有的美好回憶與旋律,這個東西真的會讓人帶上一輩子,但這真的是限定時空的產物。因此,你聽侯德建、李宗盛這樣講,你真的會覺得這是時間帶給他們的禮物,他們是這麼偉大的創作者,寫出這麼多膾炙人口的作品,可是當他們看待當初的時空,是多麼的明晰,多麼清楚這就是在時空跨度下的一期一會。而聽到他們對那年代、對時空流逝的大器看法,反而會讓我更尊重他們。