小導演的夢工廠,2010兒童影展

邁入數位時代後,攝影器材的使用門檻降低,好奇的孩子也樂得透過觀景窗張望這個屬於他們的寬闊世界。2004年,由公共電視、富邦文教基金會創辦第一屆台灣國際兒童影展,當時擔任策展人的王耿瑜策劃了「小導演大夢想工作坊──國小師生短片企劃徵選暨創作輔導計畫」,盼能鼓舞小朋友運用數位媒材,說他們想說的話。

小導演大夢想工作坊是一長期的創作輔導計畫,前後歷經四個階段,包括:短片企劃徵選、創意影像研習營、創作與輔導、兒童短片創作成果展。短片徵選乃以「企劃案之原創性」、「兒童觀點」、「執行的可能性」做為主要評選原則,共遴選出十組團隊。今年的監製群囊括王小棣、楊力州、林育賢、溫知儀、王嬿妮等人,他們在影片攝製過程中多次與製作團隊共同討論,將本身豐富的影像創作體驗傳遞給參與的師生,使得影像教育的種子紮實地埋在充滿無限可能的校園裡。

本屆「小導演大夢想──台灣篇」參展的作品包括《小螃蟹上高塔》、《爸爸的功課表》、《我的羽球夢》……等,這些作品散發一股稚拙的童趣及清新的心意,從中可以看見孩子們的眼睛聚焦所在。與其說這些短片是一種創作成果,不如說,是孩子的一種發問練習。透過影像這種便利的媒介,他們主動探出觸角,學著去觀察、體會,叩問他們和親密家人之間的關係,培養對身邊事物的關切,進而與家庭、同儕、社會環境形成更緊密的關聯和交流。比如說,他們在影片中思考電塔興建和家園保存的議題、探究表演這件事帶來的飽滿的喜悅、向唐寶寶學習打掃等生活技能、希望爸爸可以為全家人煮一桌子的菜……,這些誠實而純真的小小心念與觀點,都將在未來繼續發酵,跟他們一同長大。

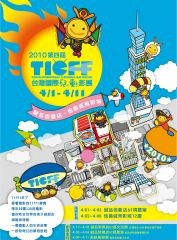

2010年台灣國際兒童影展正式邁入第四屆,將於4月1日至4月11日在誠品信義店、信義威秀影城、誠品敦南店和朱銘美術館熱鬧展開。本屆影展以「傾聽與理解」為主軸,且因應去年莫拉克颱風重創台灣,今年也特別企劃開幕片《Bye-Bye莫拉克》以及「達人返校日」、「請為我想想」等專題影展,期能引領孩子正視災難遺留下的創傷,進而希望孩子看見多元的世界,接納差異,勇敢做自己。

本期【放映頭條】專訪第一至三屆兒童影展策展人王耿瑜,她同時也擔任第四屆小導演大夢想工作坊短片企劃徵選的評審,邀請她談談工作坊的策劃緣起與目的、對於兒童影像作品產製的觀察,並分享本屆「小導演大夢想──台灣篇」入圍的十件短片創作。另外也專訪紀錄片導演楊力州,他曾先後擔任兩屆工作坊監製,透過和師生的長期互動,琢磨出秀異的作品,訪談中,聽他娓娓道出影像教育的實踐及其珍貴意義。

⊙王耿瑜專訪(第一至三屆台灣國際兒童影展策展人、第四屆小導演大夢想工作坊短片企劃徵件評審)

首先,請您談談「小導演大夢想工作坊」的策劃緣起。

王耿瑜(以下簡稱王):2000年我去鹿特丹影展看到一個專題叫做"What's the NextWave Digital?",當數位時代來臨,我就很好奇台灣的創作者會用什麼樣的角度去看待數位時代和他的創作之間的關係,當年我擔任金馬影展策展人就策劃了「全民DV運動」。馬奎斯《百年孤寂》裡有句話說:「世界太新,很多東西還沒有名字,必須用手去指。」同樣的,那個時代是一個還不能命名的時代,因為有太多可能性,在做「全民DV運動」時,我就找了很多人擔任評審,包括裝置、學界、搞廣告、紀錄片或劇情片的,會期待數位媒材所產生的一種新的創作體可能開發出哪些的可能性。

2004年第一屆台灣國際兒童影展創辦前,我在2003年去了柏林影展以及漢堡國際兒童影展,在漢堡兒童影展我看到一群之前上過工作坊的小朋友的成果發表,看得好過癮喔!他們的影像創作分了很多不同類型,從中可以看到他們怎麼帶領小朋友去運用攝影機,透過這個媒材去關照他們跟這個城市、跟他們的生活和同儕之間的關係。2004年策劃兒童影展時,除了希望邀請很多片子是給小朋友看的之外,也很好奇小朋友他們自己用這樣的媒材去說話的時候會如何呈現。

不教而戰謂之罪,所以我就開始設計遊戲規則,我做的這三屆都有一些調整,比如第一屆「兒童短片製作工作坊」共邀集了六十位種子教師,參加完研習活動後,尚須與小朋友協力完成一份短片企劃案。我們從中挑選十份企劃案,並邀請十位導演各自認養,陪同他們在四個月內拍攝完成。影展期間,我們舉辦了一場創作研討會,邀請師生前來參加他們拍攝的影片首映,也讓參與的導演們和這十個團隊有半天的時間互相交流、分享創作的過程。

第一屆台灣國際兒童影展我又認識了另外一位比利時導演Jean-Luc Slock,他也對我影響很深。國際競賽徵件時,我看到他的作品,非常驚豔。他長期去很多不同地方帶小朋友參與動畫工作坊並且拍紀錄片,包括去波斯尼亞帶小朋友拍戰爭、去布吉納法索帶小朋友拍水資源。在比利時當地,則是帶小朋友拍對於身份認同的看法,找了來自世界各地非比利時裔的小朋友,探討他們怎麼看待自己跟這個地方的關聯,共同創作《口哨的故事》(The Whistler's Tale, 2002)這部紙黏土動畫。在《我們這一群》(Speak of Us, 2002)這一部側拍紀錄片裡頭,完整記錄了小朋友完成這部動畫的過程,他們怎麼發想、配樂、蒐集素材、彼此討論。

Jean-Luc Slock在不同國家使用的動畫媒材也不同,在布吉納法索因物資缺乏,就用紙叫小朋友畫畫,作品發表時,他們就把電視搬到院子裡,並由小朋友去邀請他們的爸爸媽媽及其他村人一起觀賞他們的首映。這裡傳達的一個很重要的觀念是,要讓小朋友有他們自己的創作,且讓他們覺得是被重視的、可以發揮影響力的。Jean-Luc Slock做關於水資源的動畫創作其實是寓含某種教育意義的,後來我去了布吉納法索,也認識了一些當年有參與的小朋友,他們就說,那次動畫創作讓他們因而知道關於水資源的一些概念。儘管是小小的生活細節,但卻是一個非常有效的傳達,其實也是透過小朋友在教育大人。第二屆兒童影展我就邀請Jean-Luc來台灣帶小朋友做工作坊。

當初企劃的初衷是什麼?小導演大夢想工作坊歷經了四屆,根據您的親身參與及從旁觀察,當初舉辦此一短片創作計畫的目的是否達到了?

王:我自己在前三屆兒童影展是每個國小都有去,共去了三十個國小,至少去一趟,跟著他們一起拍。一面在看,同時也一面去瞭解以及修正一些看法。初衷會是希望小朋友能夠透過這種新的媒材去表達,我很好奇他們看到的世界到底是什麼、他們想要說什麼話,因為我看到太多的片子是大人要告訴小孩的。一開始會希望小朋友透過影像去表達、去創作,可是後來在跟他們拍片的過程裡頭,你發現還有一些更重要的事情,創不創作這件事其實有時候反而是其次,因為他們只是利用一個工具「共同」完成,可貴的反而是全班一起面對一件事、並共同完成的團隊合作精神。

跟著他們拍攝的過程,我也發現其實老師對於拍片也是不熟的,這些老師在其他領域都表現得像一個老師,可是在這樣的狀態裡頭,可以看見老師自身的開放性,他用什麼樣的態度去面對、怎麼去跟小朋友共同完成一件大家都一起在學習的事情,這部份也非常有趣。有的時候會發現有些老師因為不明白拍片這件事,反而變得更緊繃,我們要怎麼去鬆綁這種情緒就顯得很重要。對我來說,這一切假如是讓孩子覺得又多了一項功課,那就糟了,我是希望這個短片創作的大前提一定是要讓小朋友覺得是好玩的,他們透過一種像遊戲般的團隊合作,共同完成一件事,我覺得這件事本身比較重要。

隨著工作坊的結束,從參與師生的回饋中,是否可以看出這個活動對他們所產生的意義或是他們的轉變?

王:有一些影響應該不會那麼明顯而快速。之前我有問過參與第一屆小導演大夢想工作坊的湯湘竹,他帶蘭嶼的小朋友,他自己覺得重要的是讓小朋友有一個回憶起來很開心的童年經驗,我覺得最具意義的可能就是這樣而已。當然很多東西多多少少是會有一些變化的,比如第一屆工作坊結束後,有三個參與的老師後來都去報考跟影像相關的科系,也有一位本來就很喜歡做生物觀察的老師,工作坊結束後仍持續帶小朋友拍片。你跟這些小朋友在一起拍的時候,就發現當他們自己拿起攝影機的時刻,好專心、好動人!幾乎很少可以看到小孩子如此專注。

第四屆台灣國際兒童影展您轉為擔任顧問,同時也是小導演大夢想短片企劃徵選的評審之一,請您大致分享一下今年入圍的十個創作企劃。

王:這十部作品中有四部是和家人有關,《蚵換一生》拍攝地點為金門,記錄小朋友跟著阿公阿嬤進行了採蚵、賣蚵的一日體驗營,從片中看起來這些小朋友似乎以前也從來沒有幫過阿公阿嬤做這些事情,但有這麼第一次也很好,他們至少去瞭解大人的生活。《爸爸的功課表》這部真的太讚了!很有意思,我覺得是一個好棒的題型。其實大部分的大人並不太知道要怎麼當爸爸媽媽,當爸爸媽媽也是要學習的。片子裡頭有一個畫面是,老師問說:「希望爸爸不要看太多電視的請舉手」,結果每個人都舉手(笑)。這是現代社會普遍的一種狀態,它已經形成了,但透過這部片子倒是真的看到小朋友的想法,而且片中並非採用控訴的語言,而是用一種既輕鬆卻又看到小朋友心中的寂寞。另外一部《我的家人》拍攝團隊來自台北縣,其中有一個小朋友的媽媽是越南人,也有一個爸爸身體有疾病,可以看到不同地緣、不同家庭環境和整個社會的關聯性。《弟弟不見了?》是一部很可愛的實體動畫,這部片在發展企劃案腳本的時候比較沈重,老師提到他們班接二連三有小朋友生病,班上籠罩著死亡的陰影,他就在想要如何跟小孩溝通生死的議題,便以此為主題。本片監製張淑滿是實踐大學媒體傳達設計學系專任講師,用一種比較輕鬆的方式帶他們做,雖談了死亡,但沒有很沈重。

有三部是跟同儕彼此共同學習、成長有關,像是《我的羽球夢》、《愛表演的Kids Class》、《一起跳吧》。這類題材其實比較像是一種活動紀錄,但是在監製的引領下,可以看到從平面腳本變成立體影像時的一些調整和討論。另外三部則是和公共議題相關,比如《小螃蟹上高塔》觸及了環保議題;《僑,好了沒》記錄小朋友一起去跟廣愛教養院的唐寶寶相處;《大樹腳73號》則是聚焦在校園內一棵的百年老樹。

最後,想聊一下國際兒童電影的發展。這幾屆台灣國際兒童影展引進了不少北歐和歐陸的作品,就您的觀察,這些國家的兒童電影製作現況為何?是在什麼樣的教育現場和社會環境底下,才能孕育出這種洋溢著兒童觀點的電影?

王:我這幾年看下來,比如北歐、德國、荷蘭、比利時等國,比較能夠看到一些真的是從兒童角度出發的片子,每年台灣兒童影展國際競賽徵件都會有一些這樣的類型,像是兒童集體去冒險、協力完成什麼事情,不管是劇情片或紀錄片,有一些是從兒童生活面去呈現他們此刻的學習狀態、和家人的關係等等題材。這樣的拍攝作業是滿持續性的,而且大人也滿努力去捕捉孩子的生活。另外,像是西班牙、南美的兒童電視節目和電影,比較是用一種平等的角度去看待小孩,其實我每次在看徵件的時候都覺得台灣的小朋友真的很可憐,因為常常最多的片型都是教說英文、或是主持人非得用一種非常稚氣的方式和小孩說話才稱之為兒童節目,其實我們都低估了小孩,所以常常會用一種非常弱智的方式去對待小孩。從大人給孩子的東西也反映出大人其實是非常缺乏想像力和創造力的。

公視往年都會推出「寒假作業」作為教材,讓學校老師集體訂購,在前三屆兒童影展時,我們有配合設計相關的影像教材,帶小朋友認識拍片、電影類型、攝影、編劇、服裝造型等,例如教材裡頭就會運用兒童影展選映的片子當中的角色造型,讓小朋友自行剪貼厚紙板、將之立體化、替各角色著裝、布置場景,希望讓他們透過好玩的實作去認識電影是怎麼一回事。第一年賣出十五萬冊,第二年好像賣二十幾萬冊,迴響還不錯!我們也設計了一個畫腳本競賽,從投稿作品中可以看出,小學一二三年級都畫得好棒喔!很有創造力、很有想像力,用色和構圖都很棒!到了五六年級就糟了,很沒有想像力,從中可以看出我們的教育是怎麼荼毒小孩。對比於歐洲的電視和電影,因為他們是用一種很平等的方式去看待小孩,他們教導孩子的不只是功課,而是教他們觀察生活裡一些好玩的事物或基本生活技能。台灣和歐洲的小朋友從小接觸的是如此截然不同的影像教育,或許兒時差別還不大,但愈長愈大後,很多的分歧就會出來了。

⊙楊力州專訪(紀錄片導演、第一屆和第四屆小導演大夢想工作坊監製)

小導演大夢想的企劃源由是希望能夠教孩子拍電影,身為一位影像工作者,您認為教孩子拍東西的重要性及其意義是什麼?

楊力州(以下簡稱楊):其實就是媒體識讀,我覺得教小孩子影片是如何攝製的,不管是紀錄片、劇情片或動畫片,對於小孩子之後去閱讀他們現在接觸的大眾媒體是有助益的,他們知道電視或電影這類戲劇影像怎麼被呈現出來,具有影像的判斷能力。我個人覺得如果小孩子不具有這樣的能力,他們對於媒體只會百分百接收,而沒有任何思考、反省、甚至質疑的習慣,透過小孩子自己去執行拍片,可以培養解讀影像的能力。尤其在這個時代,器材愈來愈便宜,門檻愈來愈低,讓孩子認知影像是如何被製作出來是一件非常重要的事,因為接下來絕對不是文字的時代,顯然已經變成影像的時代,當父母不見得有能力為孩子篩選內容、判斷其好壞,孩子具備這樣的免疫能力是最棒的!

除判斷外在影像能力的養成外,教小孩子拍電影可以作為他們創作的展現,以前我們總是教孩子可以透過寫作文、繪畫、演講、肢體表演等各種方式產生屬於自己的創作,他們不見得知道「創作」二字實質的意義,只是想要去發洩自己、想要去傳達意思。當孩子可以拿起攝影機、相機或手機來拍,對他們來說也是增添了一種媒材展現的方法。

如果要讓孩子學習操作器材、拍攝影像,您認為大概從什麼階段開始是比較適當的呢?

楊:我女兒現在才十個半月,現在恐怕沒辦法回答你(笑)。我在想當孩子最早可以拿起相機按下第一個快門,而且不是亂按而是有意義地按下快門,可能那時候我才能告訴你什麼時間點是最好的答案。原則上這次小導演大夢想工作坊的參與對象主要是國小學生,他們知道靜態照片和動態影像的差別,透過大量觀看電視和電影,他們也知道影像是怎麼一回事了,因此執行影像製作的年紀其實可以非常非常早。目前就兒童影展的操作而言,我覺得從小學階段開始是可以的。

您曾擔任第一屆、第四屆小導演大夢想工作坊的監製,過程中,您是如何引導孩子學著去掌握影像的表述能力?

楊:這兩屆執行的經驗,我面對的比較多是帶一群孩子的老師,老師再去教小朋友。在跟老師接觸的過程當中,老師會安排幾次課程讓我直接接觸小朋友。這次我負責監製的作品〈爸爸的功課表〉,是由台北市立教育大學附設實驗國民小學廖順約老師所帶領的團隊,我去帶小朋友的時候,就說:「小朋友拿攝影機回去拍的時候一定要很穩定喔!不然我會看到暈船、會想要吐。」只能用這種非常淺顯的語言告訴小朋友一些拍攝上基本該注意的事情。至於很複雜的分鏡概念對於這群小孩而言是有點太過於生硬,畢竟我們不是學兒童教育,不曉得怎麼跟小孩子做影像教育溝通,但是我們中間有一個聯繫,就是他們的老師,他們本來就在教育現場,非常理解小朋友的思考,也知道用什麼樣的語言跟小朋友溝通。我這兩次的操作方式說,會跟老師比較密集地接觸,告訴他電影是怎麼回事、拍攝是怎麼進行的,他再轉換成小朋友可以理解的語言去跟小朋友溝通。不過我個人覺得這並不是最棒的狀況,最棒的狀況應該是由我們這些監製直接面對老師、也同時面對小朋友,一起跟他們說明電影的拍攝,但對我個人而言還不具有直接跟如此年幼的孩子溝通的能力。

小導演大夢想工作坊的徵件必須撰寫一份拍攝企劃書,請您談談撰寫企劃書的要點。

楊:不管是針對小朋友或是非相關科系的大人,第一個要件是:我的故事是什麼?第二個則是:我為什麼要說這個故事?這兩個要件之所以非常重要是因為,當我們純粹看文字企劃時,「拍攝者要說什麼故事」可以讓我們看到影片的表皮、皮肉、長相。至於「為什麼要拍這個故事」可以補足前者的不足,構成影片的骨架、核心思維。只要這兩個要件都存在的話,就是一個夠完整的企劃內容了。

影像創作包含諸多環節,當影片企劃書完成,欲展開拍攝,您會如何為小朋友設計影片拍攝實務的課程呢?

楊:當然他們的訓練方式不能和大人一樣,我覺得最好的方式反而不是理論上的操作,而是直接從做中學,這是最快也是最能夠直接引起小朋友興趣的方式。做中學有一個要件,我們交給小朋友的攝影機必須讓技術門檻降到最低,器材只要有動態的紀錄能力就可以了,至於光圈、快門則不在訓練範疇內。首先,先讓他們認識器材或這個媒材的某些特色。其次,讓他們觀看自己拍出來的東西,接著再看一下別人拍出來的東西,別人當然是稍微專業一點的,讓他們進行差異性的比較,意識到原來怎麼樣會比較好,而不是由大人來教導。如果涉及更困難的技術層面,可以詢問老師或監製。我覺得尤其對小朋友而言,所有的學習最好的方式就是由他自己心裡長出想要理解的欲望。

當他看完什麼是好的,比較自己有所缺失的部份,再讓他自己去拍。屢次不爽,小朋友其實非常具有學習能力,立即就可以改善過去忽略的地方,很快就達到一個基本的品質。以〈爸爸的功課表〉為例,當小朋友將影像拍回來之後,指導老師或監製就會和小朋友一起看影片,並問一些問題,如:「你當時站在哪裡拍?這時候你問了什麼問題?你問的這問題很好,但你太早問了,應該晚點問,因為你可能打攪了你爸爸說話,應該先別插嘴讓他把話說完。」透過做中學,拍攝了第二次、第三次,拍出來的品質是非常不錯的。

帶領小朋友觀看他們拍攝的影片時,應如何引導他們去分析?

楊:讓小朋友全面理解還是有點困難,讓他們理解拍攝當下所有準備的拍攝內容是為了作為剪輯的材料,對他們而言是有困難的。所以在跟小朋友討論他們的內容時,比較是站在拍攝過程、拍攝方式及方法論上是不是好的、恰當的,或比較容易取得好的構圖、好的光影變化,這可能牽涉到拍攝者站的位置,比如有小朋友第一次回家拍爸爸,把爸爸請到窗戶邊講話,拍出來的畫面就全部逆光,小朋友可能無法理解箇中原因,我們就只能在跟他們溝通的過程中提出改善方式。

就〈爸爸的功課表〉這部短片而言,從當初的企劃案到最後的呈現,期間有哪些調整?

楊:大致上還好,一個最大的改變是本來這位廖老師提的企劃是他要拍他跟他女兒,因為他是學生老師,同時也是一個爸爸,「爸爸的功課表」原訂是他女兒出給他的作業,他覺得老師和父親這兩種身份的轉換、並置或衝突矛盾是一個非常有趣的點,由他女兒丟給他一個反省的思考。最早的企劃書中有提到會帶到其他同學,但廖老師比較希望著重在自己和他女兒的關係,後來我們覺得這樣有點失去兒童影展希望擴大參與的意義,不希望只是一個home video,而是將這個構想帶到課堂上,讓班上同學集體參與,因此企劃內容和執行完畢的成果存在這樣的落差,但影片的價值、核心概念是沒有變的。

實際拍攝過程中,老師和學生比較容易遇到的困難是什麼?另外,彼此的分工狀況又是如何?

楊:其實感到最困難的是老師耶,小朋友不知道有困難,他們拍片都非常開心,拿起攝影機就拍。在拍攝期間通常不會有太多困難,因為拍攝門檻降低,困難通常都在於後期剪接,以我這兩屆輔導的例子而言,在剪接上的確讓小朋友參與的部份是有限的,一來是技術的門檻,二來牽涉到說故事的邏輯,就我這兩次的參與,原則上剪輯都是老師主導,小朋友只是配合參與而已。但在拍攝階段,這兩次輔導的團隊都是師生各參與一半,攝影機會同時存在兩個觀點,包括老師的觀點和小朋友的觀點。以〈爸爸的功課表〉為例,會有一個鏡頭角度是在學校裡面,說明老師出了一個作業給小朋友,其發想源自老師認為每次都是大人決定小朋友的功課表,要求他們週一到週五要做什麼,那麼,小朋友是不是也可以思考爸爸和媽媽是不是也該有功課表?這一整段的敘事完全是老師的觀點。可當小朋友回到家裡,自行用攝影機拍攝,就是小朋友的觀點。目前在拍攝上會有這兩種不同層次的觀點同時並置在影片中。

就您個人觀察,老師如何帶領學生進行討論?過程中雙方想法是否有哪些歧異?

楊:討論現場通常是一種疑惑和解惑的過程,反而是在剪輯階段,剛提到剪輯對小朋友而言困難度是高的,所以大部份是由老師參與,有些拍攝資料老師可能看不懂,就會問小朋友當時為什麼拍這個、心裡在想什麼。對老師而言,雙方看法上比較大的差異確實在於剪輯,原先老師可能認為是怎麼一回事,看了小朋友拍攝回來的素材後,卻發現其實並不然。比如說,我們總覺得父親是一家之主,即便非常親和但還是具有某種形象,看了影片後,突然發現小朋友對待父親的方式、使用的語言所創造出來的親近感是有點超乎老師既定的想像,有時會超乎他想像的親近、或超乎想像的疏離。片中共記錄了三個小朋友和父親的互動,我們本來想像的是一個最大公約數,可是在執行過程中,反而發現在最大公約數之外的兩個極端的對話。

短片企劃案徵選包含動畫、紀錄、劇情或其他創作類型,其中獲選企劃案中以紀錄短片為大宗,您如何看待這個現象?

楊:的確非常大量都是紀錄片,再來就是動畫。過往一般人會認為動畫門檻比較高,現在因為數位相機非常方便,多半具有單拍功能,加上剪輯軟體都可以去處理大量的單拍影像,我覺得動畫量會愈來愈多。另外,以前對於動畫那種高門檻、高技術的刻板觀念其實有一點被打破了,可能歸諸於這幾屆的兒童影展,加上學校教育的多樣化,動畫數量有增加。紀錄片仍是大宗,主要是紀錄片來自真實的故事,對於老師或學生而言會想要透過真實的事件去呈現、去表達。劇情片可能有些門檻,比如演員、故事內容等,比較缺乏電影教育的師生較不會將劇情片當作他們要投這個計畫或創作的第一選項。這剛好帶出台灣這幾年來紀錄片發展一個很有趣的現象,相較於劇情片有那麼複雜的分工,紀錄片的門檻稍低,可執行性高,人員編制較少,取材也更接近生活面。這種狀態也同樣發生在小導演大夢想的徵件中。

身為紀錄片工作者,您認為紀錄片的影像特性為何?此一類型對於剛接觸影像創作的學生來說具有什麼意義?

楊:非常好啊!(笑)林泰洲導演拍劇情片,也拍紀錄片,並參與了很多跟小朋友合作的拍攝案,甚至也以學校的小朋友作為紀錄片拍攝對象。他自己有個看法:要拍好劇情片最重要的工作就是拍好紀錄片。因為拍好紀錄片,你便擁有觀察人的能力,怎麼將這種能力再現在影像裡很關鍵。具有觀察、整理、分析的能力對於一個想要拍劇情片的創作者,不管是孩子或大人,都非常重要。剛提到這幾年小導演大夢想有大量的紀錄片企劃產生,其實在某種程度上也順應了這一套思維,看到這樣的狀況我們是非常欣喜的。

(以上照片由公共電視提供)

台灣國際兒童影展官方網站:http://www.ticff.org.tw/

《小導演大夢想—台灣篇》放映場次為:4/5 (一) 10:30誠品信義店