台語片的前生(II):高松豐次郎的影像扎根,與台日辯士的文化角力

編按:在〈台語片的前身〉前篇中,介紹了台灣社會如何透過據台的日本殖民者,幾乎與歐洲同步地接觸到新發明的電影,以及電影院何時從北台灣開始出現,並逐漸擴散到全台的主要城市。在彼時殖民政府透過編列預算,舉行各鄉鎮的巡迴放映。在這段時間裡,日本左翼運動者高松豐次郎在奠定台灣電影基礎的過程之中,扮演著關鍵角色。

一、高松豐次郎對早期電影戲劇的奠基

|

|

|

圖:高松豐次郎。

|

自日本據台以來,各地的武裝抗爭及山林游擊戰,此起彼落,未曾停歇。前四任台灣總督府長官,皆以武力鎮壓方式治台。自第五任民政長官後藤新平,始對治理台灣採用懷柔政策。後藤之明治大學校友高松豐次郎(Takamatsu Toyojiro),早期因工殤失去一條手臂,從此積極參與左翼勞工運動,與日本共產黨創始人片山潛(Katayama Sen)合作,擔任「勞動組合期成會」宣傳工作。同時,他拜師學習單口相聲,取藝名為「吞氣樓三味」,購買電影放映機做宣傳演出,擔任辯士隨片解說,足跡遍佈日本全國,頗令日本當局頭痛。內閣總理大臣伊藤博文與後藤新平因此力邀高松豐次郎來台。試圖透過電影的放映及這位優秀默片辯士的解說,宣揚現代化價值觀,協助殖民地進行懷柔教化。

1903年,高松豐次郎受「愛國婦人會台灣支部」之邀,首次在「淡水館」放映「活動寫真」,並組織「台灣同仁社」。從此開啟了高松與台灣電影的深厚淵源。

1908年至1909年,高松豐次郎在新竹、台中、嘉義、台南、高雄、屏東、基隆、台北等地,廣設八家戲院。此後在台十年之間,高松每年從日本帶來自製的社會諷刺電影,以及從歐美、日本購買的最新影片,在台灣各地巡迴放映,奠定台灣最早的電影放映與發行制度。同時接受總督府的委託,拍攝「台灣實況之介紹」。盛況時,高松的同仁社,有三團同時在台灣各地巡迴放映。

|

|

|

圖:高松豐次郎與新竹地方仕紳在1908年合資建立新竹的第一座戲院「新竹座」。(圖片截自網路)

|

戲劇方面,高松豐次郎也有劃時代的貢獻。1909年,高松組成「台灣正劇練習所」,將「周成過台灣」、「廖添丁」等民間傳說編寫入戲,首度將台灣本地語言、時事與風土民情帶入戲劇領域,為台灣最早的現代劇團。

高松豐次郎向來與台灣婦人會密切合作影像推廣教育。1916年,高松回到日本後,台灣婦人會的活動寫真部廢止,將十九種遺留的影片及器材,皆贈與負責推行日本化教育宣傳的台灣教育會。之後,便由1914年設立活動寫實部、重視通俗教育的台灣教育會,接手作為台灣官方的影像教育主要推動機構。

至1915年高松將台灣的資產轉讓給朋友,回到東京為止,高松在台灣的事業,遍及電影映演及解說、影片拍攝、發行、戲院規劃經營、戲劇人才培育等,是台灣電影草創時期,影響最為深遠的奠基人物。

二、影像詮釋權的競爭與共識

高松豐次郎開疆拓土,建立了台灣的戲院發行及映演制度,又兼進行影像製作與人才培育,在台灣電影與戲劇的草創階段,貢獻卓著。然高松具有典型的帝國治理雙面性:一方面培訓在地戲劇人才,肯認在地文化,另一方面也透過影像的奇觀,宣示帝國的現代性、進步與正當性,為帝國進行宣撫,建立制度。

學者陳培豐認為,日本、台灣皆為中華文化傳播濡染之地。日本雖透過武力殖民台灣,然台灣作為比日本更接近文化母國(中國)者,自難以對日本文化懾服。故日本治台初期,除了尊重在地既有慣習,更必須以現代化作為殖民統治策略,透過放大雙方的文明差異,來增加殖民的正當性。

電影初傳入台灣,即至少透過三個面向,被帝國作為現代化殖民之教化平台:一、借用影像放映之奇觀,展示殖民帝國的先進與現代性,宣撫台灣傳統士紳階層,恩威並施。二、收編高松豐次郎等日本國內異議者,借其影像能量,開拓殖民地的影像製作與傳輸平台,達一石兩鳥之效。三、以影像紀錄、見證殖民地的現代化治理成績,作為台灣總督府向國會遊說殖民地經費的有力依據。

|

|

|

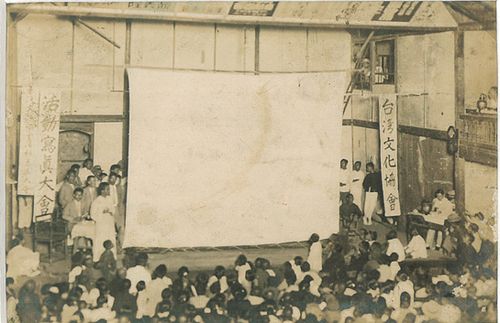

圖:日治時期的露天放映。(圖片截自網路)

|

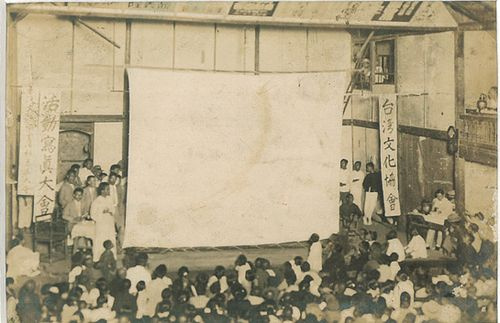

然1920年代後,殖民地的知識青年亦不甘於單向吸收日方傳輸而來的文化。高松傳入的巡迴放映、辯士說明劇情模式,後來為1920年代的文化協會及美台團廣為運用。透過電影與戲劇的巡演,以彼之道,還治彼身,將影像此一帝國教化的載具,拿來作為反抗帝國主義的平台。尤其透過辯士此一角色,一邊翻譯、解說劇情,一邊將電影文本重新詮釋,轉化為批判權力者、宣揚民族主義、鼓吹反抗意識的利器。

辯士善於將電影文本重新詮釋、創作,將帝國殖民的懷柔教化工具,徹底轉化為批判權力者、宣揚民族主義、鼓吹抗爭的載體。台灣文化協會、台灣民眾黨等舉辦巡迴映演活動,深入鄉野村鎮,透過影片放映與詮釋展開的,是一個各種價值觀與權力高度競逐的場域。帝國教育機構與社會運動者,在這場競逐裡,無不意圖掌握影像的放映通道與詮釋權,將其欲推崇的價值觀,從都市到鄉村,流佈到台灣各個角落的影片放映,擴散到各地。

|

|

|

圖:「台灣文化協會」的放映活動,舞台右側有辯士解說影片內容。

|

本地知識菁英與日本殖民者雖然透過戲劇與電影放映,激烈競爭著教化權與詮釋權,但對現代化、進步性的追求,仍具有基本共識。可以說「現代化」是國家、傳統仕紳、文化菁英與社會運動者之間,各方勢力的最大公約數。而對當時盛行於民間的職業歌仔戲班,受現代化教育洗禮的知識份子,多採取批判態度,認為過於奔放淫逸。

1927年6月15日的《台灣日日新報》:

歌仔戲之貽害地方,盡人皆知,新聞紙上,亦時時攻擊。雖當局雅不欲若被流毒社會,然因善用羊頭狗肉故技,故亦無可如何…新竹座開演改良社戲,該地婦女界,尤覺如蟻附羶,每夜觀座,以婦女居十之八九。

然歌仔戲演出時,演員眼波流動、舉手投足之間,與觀眾產生的情慾流動能量,讓前述帝國殖民者與本地文化菁英所聯合主導的現代性規訓,感到深深忌憚。然歌仔戲中亦蘊含著反封建的因子。當時廣受歡迎的《陳三五娘》等劇目,文本中跨越封建禮數的自由戀愛主題,即是其廣受歡迎的原因之一。民間戲曲這股深受庶民大眾認同的草根能量,如同堅韌的野草,在1931年殖民帝國對社會運動展開嚴厲掃蕩,一度偃旗息鼓之後,仍持續茁壯,穿越了皇民化時代太平洋戰爭與戰後白色恐怖,成為台語片崛的支持能量。也一直到台語片階段,文化菁英與草根文化,才有了更進一步的深刻結合。

(全文完)