燥熱的焦慮,發燒中的多重奏

炎熱,是許多人對於東南亞最簡易的想像,一種內部神經系統所啟動的外部身體感知。燥熱,則是一種內部神經系統啟動的外部身體感知所牽引出的內部心理暗流,是一種複雜內心狀態與外部感知的緊繃拉扯。熱帶,介於地球南北迴歸線之間的地帶,南北迴歸線做為地圖上一種界定位置的「線」,實際上卻因不具形體而不可視,也不可碰。這裡面牽動的是一種多重的視覺和影像思辨。熱帶,由精準的經緯度數字判斷其「正確」位置,熱帶與炎熱如同等號一樣相互依附,以至在炎熱平鋪直敘的蒼白中,很容易忽略潛藏於「蒼白」之下的合成幻獸(Chimera),牠以不同面貌顯身,有時是一種最日常的身體。如同電影中跳舞的少女、有點遲緩的過氣老歌手、面對家族記憶的攝影師、逃亡中的詩人、挫敗的演員、逐漸蒼老而自感齷齪的建築師。

發燒,一種疾病的可感病徵,以高溫度的灼熱感馴服生病中的身體。發燒多半也是一種警示,同時開展出可想像與無法想像的疾病之前兆。因應南向政策而勾聯出的東南亞熱儼然形成發燒中的多重奏。這首多重奏充滿了詭譎的、彷彿不可理解、無法理解的、以自信話語掩蓋的艱難步伐、反覆排除和納入的,種種樂章與面貌。這首多重奏勾勒出的,是一幅牽連了當代隱藏式殖民者、過去殖民地之遺緒、拍攝者、拍攝對象等之間的對抗、制約、前進、後退等各種可相互置換的姿態的地圖。

英國小說家查德溫(Bruce Chatwin)曾在《歌之版圖》(Songlines)一書中描繪被殖民前澳洲原住民某種地圖「書寫」方式,一幅非以視覺存在而以歌曲聯動之地圖。「歌」所具備的詩意文字與旋律想像,在2017年的台北電影節以東南亞為主體的電影中顯身。「歌」所聯動的想像在觀看者意識中劃出視覺不可見的線,儼然是一幅「地圖」的建構過程。如果我們把這次台北電影節所有和東南亞相關的電影,視作音樂中的多重奏,則每部電影所依附的變奏,勾勒出的正是一個多重、複雜、在還未完成現代性之前又得審視自身歷史幽微時刻的立體面貌,猶若德勒茲(Gilles Deleuze)和瓜塔里(Félix Guattari)所說的:「將已分解的身體,塑造出新生的組合」。他們所指認的「已分解的身體」在此由多重奏的不同變奏中變身而來,而觀者在發燒症狀纏身的當下,如何在意識「塑造出」即可相互檢視、折射、反思、批判、思索的,進而牽引出實踐策略的「新生組合」。

或許可以這麼說,在觀看影片的過程中,你我同時參與了這幅既是立體地圖,亦是多重奏樂章的製圖過程。可視地圖的線條和色塊,灼燒的是製作地圖行旅之中的隱性勞動。這麼說來這就好像變成了一個探險家的故事。然而,探險家是否也是某種身分的障眼法?這種障眼法,在過去西方帝國主義以東印度公司之軀體所做的種種佈署,再日常不過。無論是如今的泰國過去版圖內的法國製圖探險家,還是19世紀以探險家之姿踏入當時英國人眼中的「黃金半島」(今馬來半島),後來轉身成為英國海峽殖民地官員的瑞天咸(Frank Swettenham)。這種類似的障眼法層出不窮,在如今台灣一片蔚為風潮的南向之「熱」的漩渦之中,亦佈滿了許多過去帝國擴張史中,種種身分幽魂的諸多變形。

|

這些頁面之間不含統計學、歷史、地理、科學、真實或偽造、政治、道德化、預言。這只是一次企圖挖出大家對於幾乎未被形容但極度有趣之人的興趣。這些在東方其中一個最美麗卻最不為人所知的國家的居民。 ──瑞天咸(Frank Swettenham),《馬來速記》(Malay Sketches,1903)

|

|

本文同步刊登於

《今藝術》雜誌2017年6月號 |

▍變奏 I:子彈與孤寂

|

如花一樣/我們猶如你不願意/耕種的花/你更喜歡建造/房子與掠奪土地 如花一樣/我們猶如你不願意/讓我們存在的花/你更喜歡建造/大道與鐵欄杆 如花一樣/我們是在自身土地上/被摧殘的花 如果我們是花/你就是圍牆/但在圍牆的身體上/我們已經灑下種子/有一刻我們將會和自信/一同成長:你必需要粉碎 於我們的自信之中/無論在哪裡,暴政必需要倒下

|

這是《詩人的漫長返鄉》(Solo, Solitude)裡頭,因為批判印尼蘇哈多(Soeharto)總統所領導的新秩序政權(New Order Regime)而被迫逃亡,最後被失蹤的詩人瑟古爾(Wiji Thukul)的〈花與圍牆〉。這首詩隨後在詩人遺孀和家人的允諾下,集結於其個人詩集《我想要變成子彈》(Aku Ingin Jadi Peluru)。電影中的女人對詩人說,「我只需要你存在」。如此形體存在,也就是活著的卑微願望,最終並沒有實現。詩人的身體消失於空氣中,其文字和文字附體的念白在電影中重生,組裝成一副新生的組合,在孤寂中面對政治機器的歷史幽魂。

▍變奏 II:死亡

|

他們將全部死去並且離開/我遠離家鄉/在墓地上歌唱/我所有的朋友已然死去並且離開

|

《歌手阿伯告別秀》(Singing in Graveyards)述說一位年屆70的過氣菲律賓搖滾明星的模仿者,老年時依然懷抱著搖滾夢而在苟延殘喘終至失落而緩緩凋零的人生。這位扮演年邁模仿者的演員,本身即是曾經叱吒一時的搖滾傳奇派佩.史密斯(Pepe Smith)。觀者從派佩.史密斯的身體中猶若同時看到雙面鏡的兩面,真實人生與電影人生的不斷折返,於一片搖滾靈魂、身軀、精神的死亡所變奏出的重複性卻又層層交匯的樂音之中。片末的歌曲,即是預言,也是一種即便面對死亡,也要繼續歌唱的重生。

▍變奏 III:寂寞公路

大力水手(Popeye the sailor man)是泰國電影《親愛的大笨象》(Pop Aye)中的主體,也是主角大象的名字。經典美國動畫中的水手卜派(Popeye),其實隱匿了某種身體特質的敘述:突出的眼睛。水手的身分本身,即具備了突出的眼睛以觀看地平線以外另一方的神祕境地,也隱藏了一種以航海來發現新大陸的想像。然而,電影中的卜派,則被塑造成某種對於逝去時光的懷舊和緬懷。在這部人與象的公路電影中,對於鄉下與自然、城鄉差距的描繪,配置於同樣被遺忘、嫌棄的過氣建築師身上。在大力水手的旋律之中,隱匿了對於當代社會意圖尋找過去的失落和嚮往。這種充滿矛盾的追尋過程,也在曼谷這座原來由運河做為命脈,如今發展出了高空式陸上行舟運行和移動法則的城市顯露其身影。電影中的建築師做為建構實體的策畫人物,在這趟公路旅程中彷彿和大象一同測量和繪製出了不可見而佈滿矛盾的心靈地圖,或更確切地說,牽引出製圖過程中的諸多悖論。曼谷和許多正在向經濟發展靠攏,摒棄過往的東南亞國家或城市一樣,究竟誰才是最終掌握了話語權的征服者?

|

現代的製圖話語是最終的征服者。它的權力是通過那些代表各國主張的主要代理者的行動而展現的。新的地理學知識是隱含在構思、規畫以及創造新實體的每一步背後的推動力。 ──威尼差恭(Thongchai Winichakul),《圖繪暹羅:一部國家地緣機體的歷史》

|

▍變奏 IV:蟬鳴

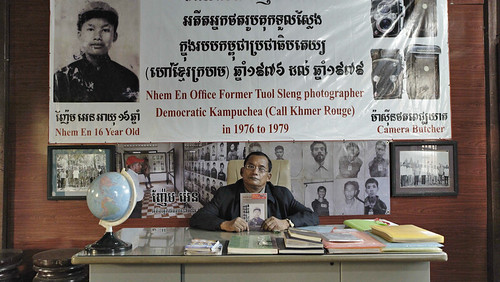

以柬埔寨為拍攝對象的紀錄片《照片沒說的祕密》(Hidden Photos)幾乎沒有樂音,卻佈滿寂靜深夜一點都不寂靜的蟬鳴。紀錄片的攝影機之眼,追隨年輕柬埔寨攝影師哈金克(Kim Hak),記錄他多次和赤柬時期拍攝死亡肖像、如今大量複製其作品以供應救贖式觀光市場需求的攝影師南恩(Nhem Ein)面對面對峙與討論的過程。

「重見天日的家族照片、寂靜夜晚的蟬鳴、大量複製的死亡肖像、黑夜中手電筒照亮的光、年輕攝影師的自我追尋、烈日下鮮血消退卻依舊蒼白的風景、召喚小孩回返波布監獄的鬼魂……死亡肖像攝影師南恩侃侃而談他事業轉型後的暗黑旅遊業大計,本片透過拍攝與被攝關係的多重置換,以及刻意自我異國化觀光版本歷史敘事的重新搬演,鏈接了經過紅高棉鐵腕政權洗禮的柬埔寨與本想擺脫數十年強殘酷歷史記憶的年輕世代。然而,歷史並沒有因為時間過去而隱退。南恩在資本主義的新柬埔寨以另外一種姿態顯露其身影」。這段關於紀錄片的官方敘述版本中沒說的是,做為一名來自西方的導演,哥洛塔(Davide Grotta)或許也不自覺地掉入了一種另類自我救贖式,挖掘柬埔寨歷史黑暗面的消費式影像的陷阱。

在影片中,南恩說:「這不是一個夢,這是事實」。這不是一個夢,這是被框架化的事實。如幻境般被隱匿的真實風景,在這裡有了進一步的逆轉。真實的風景,是否是框架裡的真實?又是否是以揭露殘暴的血腥過去,來掩飾獵奇心跡的真實?如此,你和我也可從中檢視自身。

▍變奏 V:除魅與召喚

同樣沒有傳統多重奏的樂音和旋律,《恐懼錄音室》(On the Origin of Fear)整部影片看不見任何無法直視的血淋淋畫面,只有一個電影配音員的工作片段,儼然如導演般口吻說話的畫外音,指導著配音員進行一切錄音工作。配音的內容,正是印尼新秩序時期所製作,關於1965年印尼政變的官方紀錄片。這部官方紀錄片,對於每一位在1980年代於印尼成長的人們來說,是揮之不去的歷史魅影。影片中的配音員,同時配置了施虐者與受害者的聲音。從聲音和話語於意識中所牽動的不可視影像,藉由配音過程的重現來進行歷史的除魅過程,同時也釋放並召喚出過去在記憶的碎片之中藏匿之幽魂。

在巴奈特(Richard Bernett)所著的《手術劇場》(Crucial Interventions)一書中,述說了15世紀起始於歐洲的手術劇場(Operating Theatres),醫師、學者、仕紳觀看的是一種身體的除魅過程。然而當時間過渡到19世紀,開放見證者的手術劇場變成了相對封閉的實驗室,「麻醉將『有意識的病患』造成的問題解除」。《恐懼錄音室》這部試圖以聲音建構影像的電影,在幾乎類似「無菌」狀態下,只見配音員的各種特寫而消除多餘背景的單純視覺,解除了直觀式地面對過去所能牽引的種種殘酷問題,卻也召喚出了內心藏匿得更深的歷史鬼魅。

而諾哈(Pierre Nora)曾在〈記憶與歷史之間:場所問題〉提出的「記憶—鏡子」,是一種以「非我之鏡」來檢視我們之現實處境的可能。而「這幅即是立體地圖,亦是多重奏樂章的製圖過程」來到這裡,在不斷衍繁的多重奏中尚未結束。從梭羅、馬尼拉、曼谷、雅加達等奏起的樂章,所組合出不斷變換其形體和面貌的多重奏,在即熟悉又異常陌生的「非我之鏡」中,其最深處的渴望,其實是返回自身,我,亦非我之間,或連自身也不願面對狀態。■

|

▍延伸閱讀

601 期【電影特寫】

|

|

597 期【放映頭條】

|

|

584 期【電影特寫】

|

|

579 期【電影特寫】

|

|

|

|

534 期【電影特寫】

|

|

533 期【電影特寫】

|

|

|