【2024 金馬奇幻】你哭而不笑,肯定是知道的還不夠多──錯誤證成與有毒信念,柯恩兄弟的悲喜劇

編按:2024 年金馬奇幻影展,以「焦點導演:柯恩兄弟」為題,放映兩位美國名導演自 1984 至 2000 年之間的八部早期作品,自《血迷宮》到《霹靂高手》。本期《放映週報》刊載作者桑妮評論一篇,其以 60 年代新好萊塢(New Hollywood)運動切入波蘭斯基等導演對柯恩兄弟之影響,並從莎劇『馬克白』文本,走進柯恩兄弟首部作品《血迷宮》,看見柯恩兄弟往後創作的連貫脈絡。請見本篇評論。

※※

「斯賓諾沙相信,若視你苦難如其實象──也就是,由初始迤邐而下的一系列始因之一──你會發現它們只對你,而非對宇宙而言是苦難;對後者,它們僅是須臾雜音,映襯致遠的和諧。

我無法接受這個論點。我認為個別的事件如其所是,這也不會因為它作為整體的一部分而改變。任何暴行永遠就是宇宙的一部分;之後發生的事情既不能讓惡行變善舉,也不是作為一部分去維繫整體的完美。」

──羅素論斯賓諾莎,《西方哲學史》,本文作者譯

※※

直到 A24 出品《馬克白》(The Tragedy of Macbeth,2021)為止,柯恩兄弟(Coen Brothers)的電影幾乎無一不是荒誕感濃重的悲喜劇(tragicomedy)。我用「為止」,這形同說喬柯恩(Joel Coen)獨立創作的《馬克白》也是人物時乖命舛的喜劇。這判斷乍看可疑,但證據是來自一個容易錯過的細節:信使(messenger)的作用。

柯恩兄弟的出道作《血迷宮》(Blood Simple,1984)中,背叛雇主的私家偵探勞倫費舍認為觸霉頭的信使(messenger,或許,該翻「報喪官」、「活閻羅」或「催命判官」)是個滑稽概念;這則笑話在《馬克白》沒缺席,因為喬柯恩改寫的劇本大幅調動莎劇文本中羅斯(Ross)一角的定位。

羅斯領主在原始莎翁文本的功能多過血肉。讀者知道羅斯是馬克白夫婦的親戚,但更曉得羅斯出場必然報憂不報喜。「必然」之意有二;一是禍無可逆,因為羅斯有轉述之能,卻不可回天;二是因福至禍,因為羅斯報喜後,事情往往陡然生變(goes wrong)。細談喬柯恩的改動前,我不得不先提到,羅斯的神祕潛力早先前也被波蘭斯基(Roman Polanski)的《森林復仇記》(The Tragedy of Macbeth,1971)相中。他與莎劇專家肯尼思泰南(Kenneth Tynan)合作改編《馬克白》,成果在一眾影視改編中尤顯乖戾詭譎。波蘭斯基與泰南的創見之一,便是將信使羅斯改造成陰險利己的政治牆頭草:眼看馬克白夫婦當權,羅斯便在授意下親自前往暗殺班柯父子、協助屠戮麥克鐸夫的無辜眷屬;眼看馬克白夫婦失勢,羅斯就搖擺向麥克鐸夫報信,矢口不提自己害人有份,全然推諉暴君無道。

波蘭斯基與泰南的劇本,風格取捨的根據可能是多重的。羅斯參與謀害班柯父子一節,便對莎翁文本的經典謎團做應答;這一詮釋謎團又稱「第三號兇犯」(Third Murderer),指那協助暗殺班柯,卻未被提及名姓的第三個刺客。但波蘭斯基的視覺處理散發一股鬼魅與暴戾之氣,尤其麥克鐸夫眷屬遭血屠的影像,使不少詮釋更傾向於從後設維度理解它;畢竟,波蘭斯基製作《森林復仇記》時才剛經歷畢生難忘的天外噩耗:1969 年,他人正在歐洲製片,而海的另一邊,曼森家族四個成員竟找上他洛杉磯的住所,血洗宅邸內一眾賓客,當中包含波蘭斯基懷胎八月的妻子莎朗蒂(Sharon Tate)。

血腥與背叛固然淹漫了馬克白的文本,卻唯有波蘭斯基將麥克鐸夫遭族滅的過程給拍滿拍實:羅斯領主乍看噓寒訪友,離開堡壘時刻意讓堡門敞開,一眾刺客魚貫而進;緊接著一系列鏡頭,麥克鐸夫的妻兒寢室內話家常,刺客闖入,笑嘻嘻汙衊麥克鐸夫叛君,幼子出言反駁,竟先被手刃;妻子逃出寢室,看廊道上女眷被壓倒在地慘叫不絕,但她閃身進廊側的育兒房,也只是闖入另一個地獄──遍地赤身倒臥如麻花曲肢的幼童死屍,鏡頭隨即上搖,向著敞開的窗緩緩前推入窗外火海一片赤闇中。

波蘭斯基本人怎麼想?根據日後的訪談與回憶錄,他清楚媒體對戲裡戲外精巧對稱的造化弄人關係總是敏銳,誰會不藉機赤裸裸檢視無情天道如何作弄大導演?更何況,受害者是「那個」波蘭斯基──60 到 70 年代的新好萊塢(New Hollywood)運動,那是他創作的狂飆期,《水中刀》(Knife in the Water,1962)、《反撥》(Repulsion,1965)、《死結》(Cul-de-sac,1966)、《失嬰記》(Rosemary's Baby,1968),無一不將女性焦慮、兇殺、入侵與家屋空間,銘印入英語世界的大眾心理。

人間苦難本來盈累難計。馬克白的「悲劇」是作家捕捉人世通性再予以虛構表徵,無人料想到會有波蘭斯基的個例不幸在新好萊塢年代發生,與文本融貫成一個戲裡戲外互為鏡像指涉的案例。不過,比起詮釋受害者心境,我更感興趣於風格比較:一眾創作者,是在羅斯的信使功能看上了什麼?

先考慮波蘭斯基與泰南的構想。羅斯「三姓家奴」屬新創,但劇本沒為此引入更複雜的角色研究;我們需要將羅斯的行動,與複現(reoccurring)的視覺主題兩相結合,才能做更深入的詮釋。電影第一顆鏡頭是空鏡,灰色灘岸,晨光熹微,浮雲蔓血;相同鏡位的空鏡溶接兩次,一次比一次顏色黯淡,三女巫這才現身冉冉烏雲下,預告要與馬克白會面,緊跟著躍上的片名與工作人員字卡在一片騰湧煙氣中淡進淡出。血紅、黃光、霧灰,此後便可說不斷充任著複現提示之「謀殺的色彩」,在每場大戲重點式強調。也可說,它們用強烈的表現力符應波蘭斯基與泰南賦予的主題:周而復始的背叛(cycle of treachery)。

顏色之複現就是兇心之複現。馬克白伏誅、先王鄧肯之子馬孔即位,馬孔的兄弟多納本卻像原先的馬克白,在陰雨天走入女巫傾頹噴煙的住所,明示另一場血腥暴亂在邇。但多納本的背叛指向未來,貫徹「周而復始」宗旨懸絲扯線的卻是羅斯,亦即,羅斯在莎劇本來無害的「報信」,到此就指涉著叛心;這在另外一組鏡像畫面中例現:謀殺鄧肯的馬克白稱王時,羅斯人在台下第一個助威吶喊,但片末,麥克鐸夫在決鬥中斬首馬克白,高喊「篡位者可憎的首級在此」,鏡頭隨之下搖定在馬克白斷首,一雙手取下斷首上的染血王冠;鏡頭一切,取冠人原來正是羅斯,他走向馬孔高喊:「為英格蘭之王歡呼!」。

本來在馬克白的原始劇作中,提頭入場的是與馬克白鉅鬥的麥克鐸夫。喬柯恩《馬克白》竟跟隨波蘭斯基的版本讓羅斯取首,並作更戲劇化的視覺處理:王冠在空中漫舞盤旋,下墜時像墮入迷霧;下一顆鏡頭是高角度低鏡位,拍腳步徐徐踱向王冠;溶鏡到白霧中,一身黑衣的羅斯現身時竟然是兩臂外敞挺胸,一手人頭一手王冠朝鏡頭走來。

這副「魔王」樣,比之波蘭斯基與泰南筆下的無信小人又更險惡,也更神秘,即使,若只看背叛的主題,《馬克白》的羅斯幾乎就是波蘭斯基與泰南版本的複製體──他一樣,是加害班柯父子的「第三號兇犯」;他同樣,參與株連後故作無辜對麥克鐸夫報信。但,也正如同面對波蘭斯基的版本,詮釋者不該將劇本自影像中複現的視覺主題拆裂開來。最後這個相似性諷刺地鑄就了差異。

※※

無論從主事者當時的心理狀態還是英國歷史出發,波蘭斯基的《森林復仇記》都有相對直觀的解讀方式。為拍攝《森林復仇記》,波蘭斯基特地率眾前往英倫島群──英國,無疑是這個波蘭猶太人的事業發跡地──苦苦在雨天中取景拍攝,兼之以血紅、黃光、霧灰去烘托虛無的道德主題,將《森林復仇記》穩當置入當年英國本地的民俗恐怖(Folk Horror)片潮中。這一系列恐怖電影除《森林復仇記》,尚有麥克李維斯(Michael Reeves)的《獵巫大將軍》(Witchfinder General, 1968)、羅賓哈迪(Robin Hardy)的《異教徒》(The Wicker Man,1973)以及皮爾斯哈格(Piers Haggard)的《撒旦爪上之血》(The Blood on Satan's Claw,1971)等名片。這批電影無一例外,以大量強調英格蘭島國(island country)特性的實景與古樸服道,將島嶼古今的文明史表徵為一組組充滿張力的觀念,既黑暗又血腥:女性與男性,家庭與個人,基督與異教(paganism),迷信與虔誠,巫者與獵人,文明與野蠻,劍與巫術。

《馬克白》呢?乍看下,電影由喬柯恩獨立編導,而使用音場(soundstage)棚拍、畫幅抓學院比例(1.37:1)、色調調成黑白色(彩色拍攝,後製轉黑白),精工小巧,更強化了舞台劇重表現、輕寫實的特性,但似乎,就是對老式黑白電影的肅穆仿寫。不過,《馬克白》另有值得細細翻玩的趣味,是考慮這對馳名影壇的兄弟近年「創作分家」後,重新從兩人各自的新作走向入手,反向回去檢視他們過往風格中的詮釋謎團;尤其,喬柯恩拍攝《馬克白》隔年,小他三歲的弟弟伊森柯恩(Ethan Jesse Coen)就與妻子推出夫婦合力編導的《駕車出走的女人》(Drive-Away Dolls,2024)。這部瘋瘋癲癲、以 90 年代末美國為背景的犯罪喜劇要拿來與《馬克白》對比,似乎話不成話;然而,正因為兄弟倆長年合力鑄就的藝業,要由此溯回他們的出道作《血迷宮》去討論馬克白成為一個可能路徑。

《血迷宮》與馬克白文本的對照,幕前幕後線索無處不在且歷來多有引證,然而一蘿蔔一坑的一一對射(Bijection, one-to-one correspondence)或創作意圖皆不是此處重點,而是柯恩兄弟電影日後最重要的技術:雜混(hybridization),或說,一種乍看行不通的混合事物技巧,刻意去似是而非、指東打西。

要釋例柯恩兄弟在《血迷宮》雜混馬克白,可由個例出發,也能從全局下手。試舉個例;《血迷宮》關鍵的大陰謀,是私家偵探費舍被酒吧老闆馬蒂(Marty)雇去暗殺出軌妻子艾比(Abby)與其情夫雷(Ray),費舍想拿錢但不涉入,便偽造死亡照片誘使馬蒂給錢,再用艾比的配槍殺了馬蒂嫁禍。柯恩兄弟隨後編排一個荒誕的場景:雷為了向馬蒂追討欠薪而誤入兇案現場,驚見中槍的馬蒂僵坐像是死了,不知所措,突然又聽見樓下有人活動,他竟拿毛巾清理起地板上的血汙。然而馬蒂血流如注;雷每次擦完血,地上又是新一攤紅色小池。

這個「擦不完的血」,即是以多層次的雜混創造笑點。

首先是快慢雜混──以幾乎不急不徐的節奏,將雷從進房(00:44:25)到拖著馬蒂的身體離開(00:48:27)之間的一切行動都拍得有條理;好笑正在,雷從震驚到之後的龜行,是受迫於門外的「偶發事件」快不起來、只能懸著一顆急沖沖的心鬼祟行動,因為電影 00:47:27 處,他聽見樓下響起酒吧先前撥放的電唱機金曲(四尖樂隊的情歌〈It's The Same Old Song〉),意味著有客人到了。他的擦地行為愈是慢條斯理得不合理,愈顯得他是合理地處於一個荒謬情境中。

再來是文質不符──劇作的經典場景之一,即是馬克白行兇弒王後與妻子手染鮮血,終日惴惴不安,馬克白夫人日後也才夜半失心,睽睽之下搓洗不停並講出經典台詞:「消失啊,該死的血跡!我叫你消失!一塊,兩塊。」(Out, damned spot! Out, I say! One, two.)。馬克白夫人的失心自白是扣合劇旨的嚴肅金句,到了柯恩兄弟手上重構,突然又似是而非起來。一來,莎翁文本作為通說的高雅正典,置放進美國通俗類型(片名『blood simple』一詞即來自 Dashiell Hammett 的偵探小說)的場景已有相當程度「不敬」。二來,雷與艾比背叛馬蒂而問心有愧,這屬實,卻沒想動手殺人,然而偵探費舍(對位莎劇那「倒楣信使」、可能的第三號兇手羅斯)這一穿針引線,雷最終竟真的被迫殺害馬蒂,而這理由又是錯上加錯:費舍現場留槍,使雷以為是艾比殺了馬蒂,所以雷自認是當了艾比的共犯。

※※

若再將《血迷宮》與多年後喬柯恩嚴肅封閉的《馬克白》、伊森柯恩失控開闊的《駕車出走的女人》對映,似乎會感到兩人合作時的雜混技術可能也是創作者雙向溝通的體現──哥哥喬伊入行前就學於紐約大學電影系,弟弟卻去了普林斯頓讀哲學。但無論雜混的根源為何,一般所稱的戲仿(parody)雖是雜混技術的體現,但《血迷宮》的雜混從個例拓展到全局,借助成串的雜混技術,已然將馬克白作了近乎形而上觀點的調包,或曰:如若馬克白的悲劇從頭到尾只是一場意外,還發生在美國。波蘭斯基為馬克白回到英國,「發生在美國」也同樣是面對柯恩兄弟電影時不得不大寫的重點。從《血迷宮》開始,這對兄弟便如同狂熱的本地集郵收藏家,從 80 年代的德州(《血迷宮》、《險路勿近》)到亞歷桑納(《扶養亞歷桑納》),再去到 50 年代的紐約(《金錢帝國》),從禁酒令時期的黑幫(《黑幫龍虎鬥》)跨到美國猶太家庭(《正經好人》)。

要統括柯恩兄弟表徵的美國經驗,雜混仍然是有用的概念,或說,經驗的雜混(hybridization of expirence )。《血迷宮》反覆出現夜路行車的鏡頭,只見車前燈打在晚間黑魖的車道上,形成開闊與封閉的雜混──道路在平野上無限延伸,我們卻被光源困住視野於一隅,喚醒介於無限開闊與無限封閉間的幽微體驗──往後在柯恩兄弟的電影中高頻率出現(《險路勿近》與《扶養亞歷桑納》平行移植了這種視覺,《冰血暴》與《醉鄉民謠》則挪用雪花的遮擋意象去延伸)。有時候,這種雜混不來自空間感,而是高等藝術(high art)與俚俗的審美經驗瞬間兩相交匹,形成怪異的審美感受;《血迷宮》與馬克白的鮮明互襯是其一,但日後在《巴頓芬克》(Barton Fink,1991),柯恩兄弟可就更直接讓一個大模大樣、自比為「日常人理解者」的猶太菁英作家陷入作家障礙,困陷在破舊旅館內煩惱怎麼寫出 B 級片劇本。

夫子自道意味格外濃厚的《巴頓芬克》、《醉鄉民謠》(Inside Llewyn Davis,2013)以及《正經好人》(A Serious Man,2009),很難不讓人感到柯恩兄弟高明的雜混技術多少帶有苦澀的自省或同理意味。他們的猶太出身,有時會錯誤引人想到為猶太高級知識份子困境喉舌的作家索爾貝婁(Saul Bellow,尤其是他的憤世名作《Herzog》)或導演伍迪艾倫(Woody Allen),但另一方面,索爾貝婁和伍迪艾倫的自我調侃尚且帶著文化菁英時不我與的悲懷,柯恩兄弟的電影倒泰然貫徹「讓自己當個日常人理解者」的視角。

這甚至影響到柯恩兄弟取景及捕捉表演的方法。他們總力圖在過分精緻的都會世界與貧乏無味的鄉下生活間取得微妙的中間立場(middle ground),而鏡前的人物,常常得規律做著不自然的動作、規律卿吐冗贅的詞句。要融入《冰血暴》(Fargo,1996)的世界,需要先學會永遠用一聲癡呆的「Yah」去應和所有說法(一種更加喜劇化的明尼蘇達式友善,Minnesota nice);《正經好人》的主角賴瑞是個物理學教授,他登場時繃著一條黑長褲在黑板前顯擺、解釋何謂測不準定律的裝腔作態,就足以顯示這個片名有多玩笑。柯恩兄弟的「日常人理解者」身分,或許不怎麼寫實,而是一種抽象;他們使自己的良心不成為惡意的方法,似乎僅是把握奚落與垂憫之間的界線,試著用「宇宙皆如此」的巍巍大觀解消藩籬、強調沒有誰真的在廣袤的宇宙中顯得比誰高明。

沒了伊森科恩的喬柯恩是不是顯得太嚴肅太菁英,以至於《血迷宮》的偵探勞倫費舍過渡《馬克白》變成「純正的正牌貨」羅斯後,反而缺少了些什麼?所謂雜混,過往在柯恩「兄弟」的電影,本來是一種抽象的治療方法;雜混不純的巨大現實,意味著完美的觀念不過是心智投射,一旦落入經驗凡塵,則必定是我們只能一體擁抱的錯差。柯恩兄弟過往的電影即使投射了一個追命判官式的人物,影迷也會知道這乍看純粹的邪惡不過是障眼法:他遲早也要在龐大而平庸的現實中出錯遭殃。■

後記:

我有過最「柯恩兄弟式」的經驗,是 10 多歲時跟隨家人到德州長住兩次,還上了學。

達拉斯的郊區,我們租下的房子寬闊到有兩層樓,比我在臺灣此前此後住過的房屋都大,而我們除了臺灣帶來的幾皮箱行李,並沒有家具,更顯得空曠。記憶所及,我們甚至只有過床墊而沒有床;要睡床就得走去對街姨母家投宿一晚。

若不是大人開車,靠一雙腳在社區附近閒逛,一走上大路,你便知道靠行走在這裡去不了什麼地方:平坦無樹無垠,銀灰色的市區高樓平貼著遠方的地平線,眼前的大路往來都是客車與大卡車,就連平素上學,都得要校車在社區打轉一圈接送。靠著雙腳實在無處可去,所以記憶所及,一家人週末最終的消遣常常只是去姨母家借用電腦或看 NBA,跟著幫小牛隊加油。我平時既不打球也不看球(附近根本沒有球場,怎麼打球?),但我們當時總是會吃著超市買來的微波晚餐──我一貫是挑 Salisbury Steak TV Dinner──幫小牛隊打氣。現在回想起來,那是一段凝滯的時光;我不是指這段記憶特別深沉,而是一行人圍著電視的時間流動,我無論怎麼想,都均質且慢得難解。除了某一晚,似乎是敏銳的姨丈聽見屋外遠遠有警車的聲音與槍響,我才感到凝結的空氣被別的東西替代(而我當時竟感到刺激)。

來到達拉斯長居前,一家人已在東西岸幾個大城駐紮過,所以幾個月過去,我腦內做了一番比較,不免有了個奇妙的想法:若不上學,是不是住在這地方真的可以鄰里不相往來、只有電視機絕不可少、大家靠著超市買來的冷食熟食蔬果、美式中國菜外賣和阿比漢堡,便能度過大半輩子?

後來某個冬日,我們跟著姨母一家人開了數小時的車到奧克拉荷馬,在那見識到有生第一場即膝大雪時,才明白原來姨母的親家遠在這裡──即便從電子地圖上看,那只是短短的數公分。所有人入屋寒暄一陣,坐下來吃完晚餐又是看電視,只是看的東西,竟然從小牛隊變成了 S.H.E 的MV、相聲瓦舍的表演錄像,以及關錦鵬的《胭脂扣》。待在奧克拉荷馬,大人在屋內閒話,一個小孩能做的,就是到門外玩雪,晚上吃完飯跟著看電視。最後,一行人回到達拉斯時又是小牛隊的比賽時間,一家人就又待在姨母家看電視。

回到臺灣幾年後,母親在春節與姨母通電話,她照例將電話強塞給我,要我跟姨母說上幾聲話。我接過電話,姨母說她人正在奧克拉荷馬;我清楚記得,她話語後方沉沉糊糊的音景是電視上某部動作電影的配樂與爆炸聲,以及一旁觀眾的吆喝。

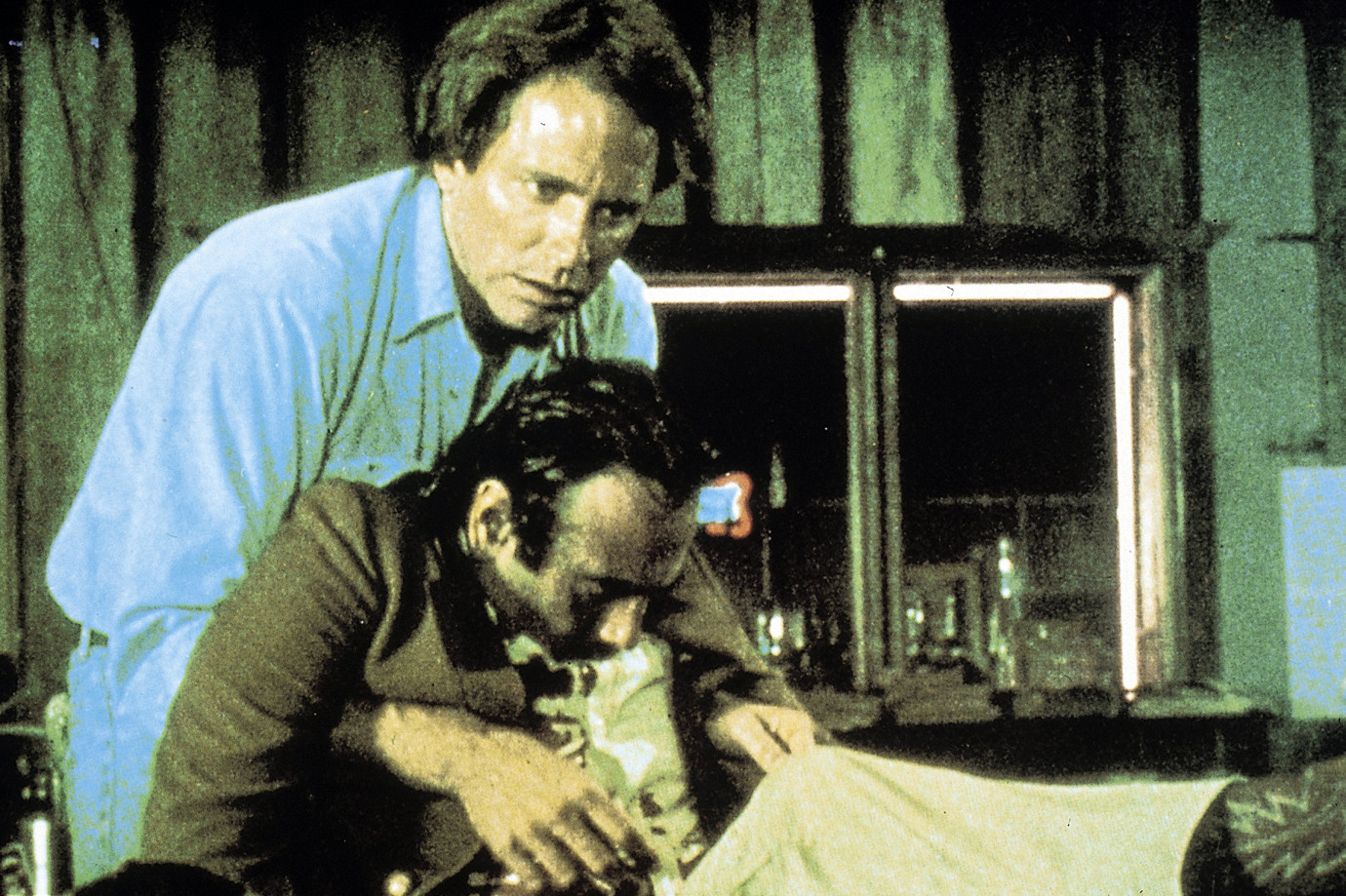

.封面照片:《血迷宮》電影劇照;僅作報導及評論用途