【文協】《不屈的魂靈-楊逵》:多聲交響下的文學家肖像

《不屈的魂靈-楊逵》是黃明川接受前衛出版社委託拍攝、於1997年發行的傳記體作品。全片以1995年楊逵的次子楊建偕女楊翠搭機前往綠島的影像揭開序幕,旁白帶出楊逵本名楊貴,生於1905年,是日「據」時代的左翼小說家,戰後因為〈和平宣言〉,在小島坐監12年。片頭之後是張陳年團體照,鏡頭拉近,可見楊逵身形嬌小,眉清目秀,衣領翻立,較他人多了幾分斯文秀氣,旁白隨即將時間推移至楊逵生命的起點,從其在新化成長的幼年開展生平經歷。爾後,通過旁白與照片、木刻、速寫、訪談、家庭影片並置或交融的方式,楊逵私下生活的場景與事跡、公開發表的作品、個人理想與社會政治交互作用的生命軌跡,逐一在觀者眼前開顯。

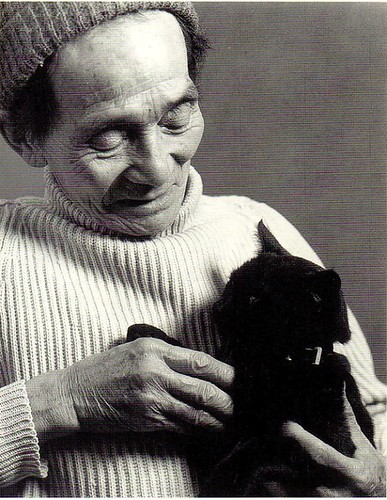

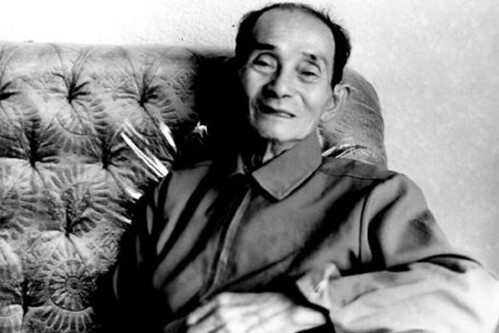

現身的主角是一位意志堅強的人物,年少之際家貧、體弱,卻抗拒童養媳婚配,自主退學赴日半工半讀;青壯時投身台灣日治時期社會運動,與葉陶結為連理,以「文學、運動和生活三位合一」為念,發表左翼文學,創辦、主編文學刊物;中年身繫囹圄而心念家庭,在筆記本上書寫親情;晚年在東海花園務農筆耕,將舊作重新發表,受到左右統獨各派人馬的看重,離世前見證、甚至參與了台灣社會運動的再興。他在數幀團體照中獨出一格,除了甚少直視鏡頭,有時是過大的衣服、蓬鬆的髮型與旁人迥異,有時則是微憂的遠望或垂視,甚至是側身,突顯出意志與行動的逸群深邃。

葉石濤認為他是一位謙遜誠實不說謊,為教育人民、啟蒙人民而寫作,勇於領頭承擔的社會運動家;文評家彭瑞金將他定位為戰後推展台灣新文學運動的第一人以及外省作家和台灣作家的橋梁性人物;作家李南衡揭露他因為不認同歷史觀點,辭寫《楊肇嘉回憶錄》;詩人李敏勇推崇他是70年代本土文學,特別是反體制文學或寫實主義文學的靈魂導師;歷史學者陳芳明在他的作品中看到對普世受壓迫者的關懷;作家宋澤萊則將其作歸類為「建構未來共產主義藍圖的普羅文學」;政治史學者楊碧川分析他受到日本溫和社會民主主義者山川均的影響,傾向以社會運動、而非政治運動實踐理想;前二七部隊隊長鍾逸人提及他戰前生活清苦、受賴和資助,以及欲培養青年勞動精神和灌輸馬克斯主義的一時之念;政論家向陽從其言談推論他認同的是甘地,而非馬克斯;思想史學者林載爵描述他出獄後的生活簡樸,但卻懷抱重新參與改革運動和捐出財產的寬宏大願;文學史學者林瑞明近身觀察到他雖不滿被國民政府關押12年,卻也對於中共的發展感到茫然。

在親族後輩心中,他是一位在妻子葉陶支持與寬讓下,固執又天真的社會主義奉行者。以「優秀俄國」命名的長女秀俄,在其開設的南北水餃館,道出父親在首陽農園時期養鵝和以花盆糊水泥當碗招待客人,獄後生活困苦卻不願孩子出去工作之事;託懷「資本主義崩潰」的長子資崩,在期待資本生生不息的資生花園,揭露父親AB型,神經質,儉己寬人,終身未有盈利;次子楊建在綠島懷想30年前探監時父子戲浪,以及父親到台北受訓時來校相見的溫情;在學校受訪的次女素絹不僅感念母親無懼護幼,溫柔地守護父親的理想與尊嚴,亦述及父親出獄後投稿碰壁的窘境;三女碧憶及母親借力人脈關係且手腕靈活地賣花;因綠島服刑而與之相識的大媳婦蕭素梅,認為他是一位堅持理念並且在生活中實踐的平凡老人;陪伴其晚年生活的孫女楊翠,感受到他再次投入台灣社會運動的熱情,以及穿著亡妻毛衣長相思的柔情。

多聲交響中,楊逵不屈的魂靈隱現。然而,一個人的生命起伏曲折,自我複雜多面,旁人未必能掌握全貌,而即使是同一件事,也可能有不同的解讀。於是,黃明川讓我們看到,當林瑞明表示楊逵在東海花園對來訪者不設防,坦然相告,政治史學者簡炯仁、出版人陳崑崙、作家鍾鐵民和葉石濤都相信他在口述歷史上有所保留;當歷史學者王曉波指出楊逵在日治時期發表文章,必有其聰明狡猾之處,葉石濤告訴我們,楊逵與日本政府合作是為了爭取發表的舞台,實為「打著紅旗反紅旗」,文章暗藏對日本人政策的批判。

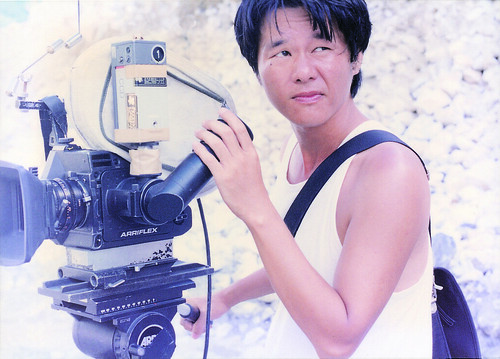

多元觀點並陳外,影像敘事亦足可觀。除了楊逵或葉陶置身其中的老照片,黃明川帶領我們注目楊逵公開發表的作品和刊物,女兒與孫女以他為題投稿還有楊祖珺以他之名投書的剪報,獲頒的獎牌與聘書,以及一些他並不在場卻召喚其魂靈的影像(如:1920年代的罷工得勝紀念照與議會設置請願團合照,1990年代228事件50週年追思夜省遊行的影音,與1985年楊逵公祭與下葬儀式的家族影音紀錄等),並且跟隨受訪者的腳步,重返楊逵生前駐足的臺中監獄、綠島、東海花園和最後的房間。這些影像,主要橋接不同的聲音,作為語言內容的預告、對照和延續。但像是親友提及楊逵生活清苦時,鏡頭特寫聯合報於1980年光復節頒發的獎牌題辭「楊逵先生在日本佔據台灣時期的惡劣環境下,仍秉持文學創作者的良知,堅守崗位,努力不懈,保持中華文化於不墜,替苦難的時代留下血淚鑑證,這種精神足為後來者取法。謹致最崇高的敬意!」,便是高明的蒙太奇。此外,黃明川借助副導演江國梁的木刻畫,讓旁白入戲成為小說中的人物,生動地為楊逵基於親身經歷書寫的〈送報伕〉做了具體而微的提要;另如楊逵獄友暨攝影師歐陽文於1950年代在綠島拍攝的一系列照片和出獄後的畫作,陳孟和素描的綠島新生訓導處全覽圖,東海花園不同來訪者為楊逵留下的的肖像速寫,豐富了影片的內涵和觀者的視覺經驗。

長期關注個人與集體創傷經驗的中研院民族所副研究員彭仁郁曾說:「我很怕用一種命名,就把一群人都套在這個框架裡了,好像我們拿了這個描述,就以為我們認識他們,或者能夠理解他們的痛苦了。」對我而言,本片尤其珍貴的是拍攝的時間點。它不僅近身採訪與楊逵生命交集的親人與朋友,留下他們的聲音和身影,也是在台灣解嚴近10年但前途未定、「白色恐怖」(white terror)的創傷敘事還未進入公眾話語和視域、「轉型正義」(transitional justice)概念尚未被提出和法制化、綠島監獄尚未被劃歸為「不義遺址」之前的作品。彼時,在本片中現身或發聲的楊逵、葉石濤、鍾逸人與歐陽文皆未獲平反。是以在本片發行約25年後觀賞,我認為除了可以通過楊逵的行誼事蹟,反思今昔的文化與精神傳承,也不妨關注片中反映之尚未重塑的敘史措辭、未經轉化意義的空間場景,將導演採集到的眾家之言,與晚近由楊家後輩積極提出的經驗細節和詮釋觀點做相互對照。■

本文由致憤青.文協百年紀念影展提供