間際性影像:電影與繪畫

當代電影研究的活水之一,無疑是對視覺藝術的思考。嚴格而言,此議題並非新穎,早在1910年代中期至1930年代期間,已是許多藝術家與理論家論辯的主題。暫且不深究現代藝術的拼貼對電影蒙太奇的啟發,從卡努多(Ricciotto Canudo)提出的第七藝術、艾森斯坦(S.M.Eisenstein)的綜合藝術、佛赫爾(Elie Faure)的造形時間性、安爾海姆(Rudolf Arnheim)的原始缺陷之電影藝術,到潘諾夫斯基(Erwin Panofsky)獲紐約現代美術館研究贊助完成的電影風格與媒介論,均為赫赫有名的理念。這股電影與視覺藝術(或圖像藝術)的研究氣勢,到了二戰後開始減弱,這時期仍有巴贊(André Bazin)藉繪畫提煉出有關景框與綿延時間的經典文章。彼此強烈關係的再起,其中一個重要關鍵乃1960年代藝術界尤其是「擴展電影」(Expanded cinema)的出現。從1970年代末、1980年代開始,歐美電影研究界除了出現新歷史主義的革新先鋒,也有人重啟電影與視覺藝術(甚至進一步開發設攝影、錄像及影像裝置)的書寫路徑:安祖(Dudley Andrew)、波尼切(Pascal Bonitzer)、貝魯(Raymond Bellour)及歐蒙(Jacques Aumont)等人開創性極高的著作,堪稱是此視覺轉向(visual turn)紀年的代表作之一。

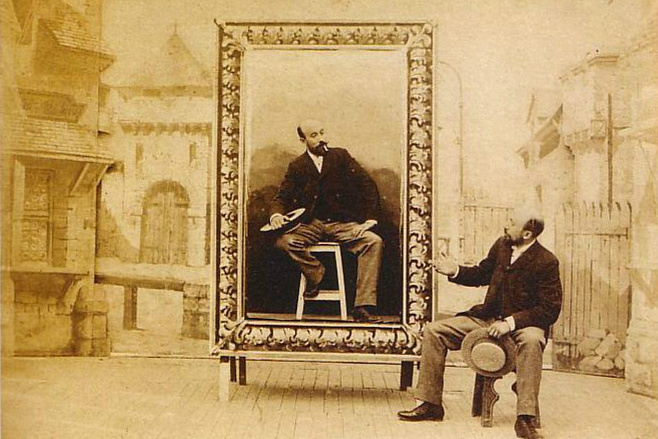

如果要檢視電影與視覺藝術之間的繁複關係──這一個我將透過系列短文以「間際性」(in-betweenness)影像來簡略定位的問題──或可先從電影與繪畫談起。自19世紀末以降,電影與繪畫之間的關係即是一個實踐與研究的傳統主題。更確切而言,這實則涉及電影作為藝術的嚴肅命題。在早期電影的創作中,從愛迪生(Thomas Alva Edison)、梅里耶(Georges Méliès)到印象派電影的艾普斯坦(Jean Epstein),皆曾透過畫家與模特兒之間的作畫關係來展現真實與想像、藝術與生命之間的特異向度。美國天才發明家的《一位藝術家的夢》(An artist’s dream, 1900)與《藝術家的困境》(The artist’s dilemma, 1900)、梅氏的《神秘肖像》(Le portrait mystérieux, 1899)與《活卡》(Les Cartes vivantes, 1905),即是其中有名例子。尼德(Lynda Nead)在博學多聞的專著《不寧靜的藝廊:1900年代的繪畫、攝影、影片》(The Haunted Gallery: Painting, Photography, Film c. 1900, 2007),以結合新歷史學與媒體考古學的方法鉅細靡遺地考察與分析了活人演畫(tableaux vivants)在這幾部彰顯特效技藝的作品之意義。繪畫的凝凍與電影的運動感,互為交織,除了對畫家的創造力與想像力有著逸趣橫生的捕捉,更展露出兩種不同媒介在動靜之間所衍生出的轉置與幻化之形。當然,只要熟悉一些古典神話的人就會立即發現,這與羅馬詩人奧維德(Ovid)的《變形記》(Metamorphose)內描繪的皮格馬利翁(Pygmalion)神話有著互文性的連結:皮格馬利翁為一位雕塑家,他根據自己心中理想的女性形象創作了一尊塑像,並愛上了自己的作品,更為她取了伽拉忒亞(Galatea)的名字;神話的結局是:愛神維納斯(Venus)賦予雕塑真實的生命,成全雕塑家及其完美女神的戀愛故事。在艾普斯坦的名作《厄榭家傾頹記》(La chute de la maison d’Usher, 1928)中,《變形記》的典故卻適得其反。這部改編自愛倫坡(Edgar Allan Poe)的短篇小說《橢圓形肖像》(The Oval Portrait, 1842)的影片,特別著墨畫家在畫布上描繪模特兒也是其妻子的神秘而奇異的關係:當畫筆越是生動地勾勒出女主人翁的樣態,現實中的妻子越顯得虛弱不堪,當畫家完成肖像時,其妻即香消玉殞。

上述這些影片鋪陳真實若幻的故事,特別藉畫家與模特兒、畫布與寫生現場之間的關係展現出來。然讓人眼睛為之一亮的地方,在我看來無疑是某種介面(interface)的影像力量如何在畫框與景框之間(甚至之外)產生出不同的意義。初始電影的框中框,鏡頭構成即如電影史學家所稱謂的「鏡頭-畫作」(tableau-plan)或「畫作效果」(tableau effect)那樣:單一鏡頭等同於場鏡頭,鏡頭的全部內容即如畫作般,四平八穩地呈現天馬行空的故事。而艾普斯坦在《厄榭家傾頹記》的特殊之處,無疑是畫家面對鏡頭創作的瞬間。不同於一般以客觀位置捕捉作畫者在畫布上的創作過程,艾氏直接將鏡頭視為畫布:一方面男主人翁是對著鏡頭作畫,另一方面身為觀眾的我們則猶似以主觀鏡頭凝望著畫家創作中的神情與上下揮舞的畫筆。畫布與鏡頭、畫家與觀眾,面對著面;畫框與鏡框的界線消失不見,某種強調時間性的電影肖像──艾普斯坦的「上像性」(photogénie)──似乎於焉誕生。

畫作與影片、繪畫與電影,形象與意義多變。王爾德(Oscar Wilde)的《格雷的畫像》(The Picture of Dorian Gray)歷久不衰。蘆因(Albert Lewin)的同名古典影片,援引委拉斯奎茲(Diego Velázquez)的巨作作為構圖,凸顯作畫者與看畫者。影片也藉黑白與顏色的互換(如同艾森斯坦的《恐怖的伊凡》﹙Ivan Groznyy, 分為上下兩集1944, 1958﹚)彰顯主人翁內在與外在的身心理之落差,「化身博士」(Dr Jekyll and Mr Hyde)的雙面性譬喻不言而喻。「新浪潮」時期的高達(Jean-Luc Godard)在《賴活》(Vivre sa vie, 1962)重新開發左拉(Emile Zola)對女性的描寫與愛倫坡「橢圓形肖像」的典故,透過站在窗前的女主角娜娜框構其不幸的命運,高達的畫外音評註女性在戰後資本主義高漲的巴黎的生活,形塑電影之畫。1970年代末流亡巴黎的智利導演盧易茲(Raoul Ruiz)在《失竊畫作的假設》(L’Hypothese du tableau volé, 1979)重啟活人演畫的佈署,堪稱是一部動得極少的影片,也是一部以鏡頭來分析畫作細節的特殊文本。幾年之後,高達的《激情》(Passion, 1982),則藉無法重構多幅古典繪畫——如德拉克洛瓦(Ferdinand Victor Eugène Delacroix)的《十字軍進君士坦丁堡》(L’Entrée des croisés dans Constantinople, 1840)、林布蘭(Rembrandt Harmenszoon van Rijn)的《夜巡》(De Nachtwacht, 1642)、哥雅(Francisco de Goya)的《1808年5月3日的處決》(Los Fusilamientos del tres de mayo, 1814)與《果亞的裸女》(La Maja desnuda, 1797-1800)等——中特殊光源的作法,來隱喻電影已喪失了還原默片導演艾森斯坦形塑獨特視角的創作精神與方法。《激情》,也是他爾後構思《電影史》(Histoire(s) du cinéma, 1989-1998)的奠基之作。

最後,將議題拉回至台灣的影像史(或影像藝術史(history of the moving image art)),純粹以繪畫為題的劇情片並不多見(蔡明亮受羅浮宮委製的《臉)(2009),及同時觸及繪畫與攝影的短片《化生》(2012) 恐怕是難得的例子之一,我將會在下次談及電影與攝影時再一併討論),倒是當代藝術家的佳作不斷。其中,最值得一提的無疑是:吳天章最早發表於「欲望場域:1998臺北國際雙年展」的影像裝置《戀戀紅塵II──向李石樵致敬》(此作目前正於北美館的「真真:當代超常經驗」展中展出)。在這一個將展埸的箱型空間轉變成暗室──毋寧更像是音樂盒──的多媒體裝置中:藝術家展演的既是一幅由他臨摹且挪用李石樵經典油畫的《市場口》(1945),也同時藉鏡面折射方式將原畫裡走在永樂市場的上海摩登女子替換為男扮女裝的角色的錄影投映在畫布上,音樂〈紅玫瑰之迴旋〉(1994)與鮮豔奪目的燈光魅惑俱現。相較於箱型空間另一端的地上標示著「本作品具高度危險性,請勿越線」的亮紅文字,觀眾面對的是被挪置的畫作人形──那墨鏡處閃耀著紅光的既男又女、忽男忽女的幽影──在畫框周圍綴飾發亮的聖誕燈的畫面上,以動態影像顯現出栩栩如生的舞姿與回返的靜態身影:李氏原來描繪光復初期走在壅塞市場裡戴著墨鏡的陌異女子與平民百姓形成強烈對比作為隱喻臺灣社會──尤其在二二八事件之前──所潛伏的不安、危機與躁動,幻象與表象的混沌進一步被藝術家自己與眾多評論者(如王嘉驥、陳莘)引申為國族的文化政治與身分認同的空缺,及集體記憶及潛意識的曖昧和困境。

(作者為國立臺南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所副教授,《藝術觀點ACT》主編)

愛迪生《一位藝術家的夢》(An artist’s dream, 1900)

愛迪生《藝術家的困境》(The artist’s dilemma, 1900)

梅里葉《神秘肖像》(Le portrait mystérieux, 1899)

梅里葉《活卡》(Les Cartes vivantes, 1905)