【2022 女影】何以先行?時代視野的演變,重見女導演田中絹代的重要性

生於 1909 年,從 1924 年開始演戲,直到 1970 年代的田中絹代,在長達半世紀的演員職涯中,不僅橫跨了默片至聲片、黑白至彩色、寬銀幕等時期,並因與溝口健二、成瀨巳喜男、木下惠介、小津安二郎等大師級導演合作,演出族繁不及備載的名片,又尤以身為溝口健二的「繆思」形象,站穩昭和一代女優地位,留名影史。

而隨著近年台北電影節、光點台北陸續放映溝口健二作品、成瀨巳喜男專題影展,以及今年初高雄電影館規劃「昭和女神殿」專題,臺灣影迷觀眾對「女演員」田中絹代的身影亦不陌生。然而,相對於田中絹代廣為人知、高聲譽的女演員身分,她作為日本第二位「女導演」的身分卻鮮被關注與討論,甚至可以說幾乎要被影史遺忘。

何以如此?本篇文章透過了解田中絹代成為導演的歷程、彼時影片在日臺兩地的評價,思考不同時代視野下,「女導演田中絹代」消失的原因,與當代如何重見其影片中強烈的女性主體性。尤其臺灣與日片有著親密淵源,1955 年,田中絹代首部執導的《戀文》(Love Letter,1953)便曾經在臺上映,時隔 60 多年,台灣國際女性影展如今選映其三部執導作品,更突顯時代視野的差異。

女演員的轉型之路

日本電影產業在 1970 年代片廠學徒制瓦解、獨立製片大興前,電影製作主要由松竹、東寶、東映、大映(日後的角川)與新東寶電影公司掌握(注1)。五大公司打造牢固的垂直整合體系,也影響從業人員的門檻與篩選。例如,公司直接有「助導資格限大學畢業男性」(注2)等入職條件,女性若要從事電影幕後工作,以場記居多,基本上沒有機會當導演。(注3)因此田中絹代從 1953 年至 1962 年間,能在主流片廠完成六部電影,論時間與數量都是非常罕見的事。(注4)

田中絹代之所以能拾起導筒,仰賴的是她從 1920 年代開始累積的演員威望與人脈。但她會起心動念,也是因為即便貴為人氣女星,依然面臨了女演員隨年齡漸長、新人輩出,導致職涯起落的現實問題(注5) 。在 1920 年代展露可愛少女、古典女性形象的她,到了 1930 年代末步入 30 歲時,儘管以愛情片《愛染桂》(The Tree of Love,1938)的單親職業女性角色獲得熱烈迴響與名氣,卻顯然不可能再延續少女時期的形象與高峰。她在戰間期演出如母親、家庭主婦、妓女等更多樣化、反映社會境況的角色,其後參與了溝口健二的「女性解放映画三部作」,在《女性の勝利》(Victory of Women,1946)、《女優須磨子の恋》(The Love of the Actress Sumako,1947)、《わが恋は燃えぬ》(Flame of My Love,1948)中扮演具解放思想的女律師、女演員與社運女先驅。這些歷練豐富了女演員的角色光譜及想法,也可視為她日後導演作品時的對話對象。

而促使田中絹代心嚮導演之路的,還包括 1949 年 10 月為期三個月的美國行。這趟旅程中,田中絹代不只參觀華納、會見 Bette Davis,感受到戰後女性積極活躍的趨勢,她還聽說好萊塢女星 Claudette Colbert 打算轉行當導演,重捲影壇,進一步刺激她「回國做點什麼」的想法(注6) 。不過,田中絹代返國後,因洋服、墨鏡打扮與向群眾拋飛吻的舉動,遭到廣大輿論抨擊。對當時飽受戰敗情緒、仇美意識高漲、創傷難以平復的媒體與民眾而言,代表日本大和撫子形象的田中絹代做出「美國化」行為,無疑等同背叛他們。種種猛烈的批評,也延伸到木下惠介的《婚約指環》(Wedding Ring,1950)中,嫌棄 40 歲的她飾演人妻十分「老醜」,媒體粉絲的絕情令她大受打擊。當美軍佔領期(1945-1952)結束時,田中絹代已經 40 多歲,她曾提起戰爭偷走了她最精華的時期,此時的她必然得思索女演員的轉型之路,甚至是女演員之外的可能性。(注7)

成為女導演田中絹代

1952 年,田中絹代與溝口健二接連合作《西鶴一代女》(The Life of Oharu,1952)、《雨月物語》(Ugetsu,1953)與《山椒大夫》(Sansho the Bailiff,1954),奠定二人國際聲勢,但正如許多文章已提及,以田中絹代為繆思的溝口健二,並不支持她當導演,反倒是木下惠介、成瀨巳喜男、小津安二郎等人願意傾力相助。1953 年,田中絹代擔任成瀨的《兄妹》(Brother and Sister,1953)助導,同年她收到《戀文》的執導邀請,開啟導演職涯(注8)。《戀文》故事來自人氣作家丹羽文雄的同名小說,講述戰後到東京生活與尋找初戀情人的男主角(森雅之飾演),在友人介紹下,因同情那些與美軍交往、待男方返國後又無力聯絡與維生的女性們,而從事為她們代寫情書的工作,可是,當他發現自己尋覓許久的情人(久我美子飾演)也是這群女性之一時,卻陷入無法同理、諒解的掙扎中。影片由新東寶製作發行,製片是演員香川京子的叔叔永島一朗,木下惠介改編劇本,成瀨的助導石井輝男與攝影師鈴木博,同樣負責此片的助導與攝影工作。

有同行支援加上夾帶演員之勢的《戀文》順利引起話題,展現了田中絹代作為導演的可行性。隔年在導演協會握有實質影響力的小津,不僅媒合日本電信電話公司與日活公司合作,更拿出自己戰時未能完成的《月昇物語》(The Moon Has Risen,1955)劇本,並推薦兒井英生為製片、田中絹代做導演,以及他的助導齋藤武市,在此片當助導。當時五大公司有所謂的「五社協定」,即公司為了防止互相挖角、出借明星而定下的規範,也有防堵剛重啟製片活動的日活迅速擴張之用。田中絹代與《月昇物語》於是成為雙方攻防之地。一方面,田中絹代因個人債務問題,在 1954 年與大映總經理簽約,談好至 1955 年底前出演五部大映電影,以此還債;另方面,五大公司中,正是大映最受日活崛起威脅,故《月昇物語》企劃推出時,大映便要求田中絹代不得演出或導演該片,否則將與其他四家公司聯合抵制,同時亦阻擋其他演員參與作品。這場攻防戰,最終靠小津的斡旋交涉才成行。1955 年一月,《月昇物語》得以上映。(注9)

至此,田中絹代執導了兩部電影,可是兩部片的策劃皆非由她主動,劇本題材也是他人提供,拍攝過程又有名導班底協助,不免引人耳語。但是,她的第三部影片《永恆的乳房》(Eternal Breasts,1955),是她熱切渴望拍攝的主題,從取材,到找女編劇田中澄江撰寫劇本,至拍片現場的調度,都能感受到她的強烈企圖。《永恆的乳房》可以說是一部更能表現「女導演田中絹代」的代表作。

在日評價與忽視:女演員成就遮蓋導演身分

在往下談論田中絹代作品特質前,我想先進入日本、臺灣兩地對她的導演評價。田中絹代拍的六部電影,可以對分為 1950 年代前半與 1960 年代前半兩個時期,中間恰好經歷 1956 年日活推出《太陽的季節》(Season of the Sun),使石原裕次郎引領的「太陽族」青年,與隨後大島渚、吉田重喜等新世代捲起的「新浪潮」改變了日本電影流行風潮。而以女性題材為主的田中絹代,作品評價集中在通俗劇尚屬盛行的1950年代。

從日本當年票房十大排名與旬報十大紀錄來看,她的六部影片都未上榜,最好的成績是《永恆的乳房》位居旬報第 16 名,其次是第 22 名的《戀文》。不過這是日本電影年產量動輒 4、500 片、名導佳作盡出的黃金年代,而且電影評論也有好評,認為田中絹代在首部片就顯露出表達細膩情感的能力。(注10) 換言之,田中絹代的作品在票房與評價上,無法與頂尖導演比擬,但有片廠基礎為底,她確實拍出具一定水準可看的電影。問題在於,日本電影產業的職業分類十分明確,即便撇除性別差異,知名男演員轉職幕後當導演的例子仍不多見,轉換跑道本身就困難重重,外界會一再檢視、質疑演員是否有此能耐,這一點亦反映在田中絹代身上,女性身分則可能強化了這些情形。

田中絹代的前兩部作品《戀文》與《月昇物語》乍看分別呈現出迥異的影像風格,前者以人為中心,著重人情流動,有著相對樸實的形式;後者描繪戰後避居到奈良的父親與三位女兒戀愛的故事,出現一些類似小津標誌的低位攝影,在場景的反覆呈現與層層景深中,人物、動作、物件結合的情節借此喻彼,劇本與畫面更顯形式化,非常的「小津」。因此,當時流傳著某些輕視言論,指田中絹代實際上是靠著木下惠介、成瀨與小津等人完成影片。(注11) 她在兩片現場與助導們產生的衡突,或是日後《月昇物語》助導齋藤武市回憶說,他在拍攝時「一心擔憂小津不滿」的憶述,都顯見大環境難以尊重田中絹代的導演身分。(注12)

幸或不幸的是,此時期田中絹代的演員職涯再創高峰。她與溝口聯手的電影,連續三年入選國際影展,與成瀨、木下、小津也都有作品進入國內票房前十或旬報十大,意味著國內外影壇皆有所成就。她作為演員的光芒,遠遠高於導演身分,也格外顯得與她共事的導演們,比她更具創作才華和肯定。1960 年代後,她導演的三部影片《流転の王妃》(The Wandering Princess,1960)、《女ばかりの夜》(Girls of the Night,1961)與《阿吟大人》(Love Under the Crucifix,1962)沒有為她取得突破性發展,反而是持續在名導片中飾演配角的演員路,到 1974 年開花結果,以熊井啟的《望鄉》(Sandakan No. 8)拿下柏林影后。田中絹代於 1977 年逝世時,訃文固然提及她的導演資歷,並將她形容為「日本女性導演的先驅」,然而追悼放映的卻非其執導作品,而是她主演的影片《伊豆舞孃》(The Dancing Girl of Izu,1933)與《望鄉》,足見日本影界對她的女性導演地位,只是喊口號,而非慎重看待。(注13)

在臺評價與消失:無法察覺《戀文》為女性發聲

日本影史對田中絹代的輕忽,不僅是由於其女演員光芒,還包含當時的社會氛圍、性別意識,尚無法察覺影片所表述的內容想法,何其獨幟。而這也不只是發生在日本,同樣的問題從《戀文》在臺評價亦能見端倪。

《戀文》表面上是男主角與青梅竹馬重逢後,歷經掙扎與自省,準備接受女主角不堪過去的愛情故事,但影片切合戰後日本現象,有著相當複雜的背景設定,也就是在美軍佔領期間,出現了與美軍男性交往的日本女性。等到 1952 年男方返美後,這些日本女性需要有人代筆寫英文信,向男方索取甜言軟語與金錢,因而產生了代客寫信的專門店,並在美軍住宅區附近的澀谷迅速聚集,形成片中男主角工作的場所「戀文橫丁」(情書巷)。佔領軍改變了男女既定社交距離,女性從過往亦步亦趨跟隨男方,來到並肩同行的位置,這些女性的「傾洋」行為,就像田中絹代從美國返日時的洋化舉動,挑起日本人對美國進退兩難的矛盾憤怒情緒。

因此,電影的主題實際上是呼應時事,質問受過高等教育會洋文、從戰場退伍後試著對戰敗重思、自詡更高道德操守的男主角,以及他那做外文書買賣、選擇積極向前、看似態度開放的弟弟,兩人所代表的日本男性,能否接納曾與美軍同居又生子、有了汙點的女主角。電影雖然從男主角視角出發,田中絹代除了曝露出男性過剩的自尊與軟弱,也給予女性說話的機會,清楚傳達她對這些女性的同情同理,對自我處境的理解和現實的殘酷。影片中點落在男女主角唯一一次會面,森雅之嚴詞責問久我美子,怎麼能與「殺你丈夫」的美國人交往、看見孩子「帶著藍眼睛」時該作何感想?久我美子在片中各有一場向這對兄弟告解、辯白的戲,結果卻都無功而返,尤其弟弟曾經鼓勵她、遇到實際情況竟又動搖的戲,導演將光影映照在久我美子臉上,閃爍有如黑色電影,充分表現陰影籠罩女性,揮之不去的絕望心境。此外,田中絹代還附了一個額外註腳,藉由客串一位要代寫信的女客,面對森雅之「何不自立更生」的高姿態,她泰若自然的不爽回應,事實上一切就是太遲,已經沒有重新開始的可能。

回過頭來看臺灣報紙,《戀文》在 1955 年以譯名「悲戀」上映,電影本事將重心擺在男女主角的戀情,而稱這些女性為「走國際路線」,隱含鄙視語氣。此一視角延續到我所能找到的三篇影評,他們儘管對影片的戀愛部分評價不一,可是看待這些女性的態度倒有志一同,認為這是一群無恥的女人。(注14)影評人也誤讀了田中絹代的想法,以為她勾勒戰後社會亂象,意圖是要批評她們,「這些國際女郎所表現的那滿身洋氣,服裝固不用說是洋裝,而一舉一動所流露出來的『洋相』,也令人作嘔,田中絹代是形容得淋漓盡致,夠刻薄的了」(注15);影評人甚至覺得這些「醜的、胖的(女性)一一出現於本片中,如果這一現實給觀眾強烈反感,那或許就是不負劇作家的本意了」。(注16)

從上述本事、影評內容來看,臺灣觀眾對於何謂「值得同情的女性」、「好女人」的預設價值觀,明顯綁架了觀看視野,使他們無法察覺田中絹代站在這群女性身邊,試圖為她們發聲。電影上映一週左右便下檔,觀眾與影評確實不買帳。田中絹代後來的作品如《永恆的乳房》、《女ばかりの夜》、《阿吟大人》走向更強烈的女性主體意識,並往往伴隨著逾越一般道德倫理的界線,有些挑戰觀眾的想法,1950 年代的台灣觀眾若連《戀文》都無法閱讀到主題,自然不可能看懂、接受她後來的電影。而除了《戀文》以外,臺灣也並未再引進她的其他執導作。

田中絹代作品中的女性主體性:《月昇物語》

回到作品本身,田中絹代的六部電影,不若大師導演們有一以貫之、反覆辯證的主題,但就像《戀文》中最精彩的戲,是久我美子遭遇責難並辯駁失敗、身陷谷底的橋段,貫穿田中絹代六部作品的核心,在於她如何著重、刻畫女性風情樣貌、心思情緒、女性間情誼和面對各種處境時的深度,超越其他影片,形塑出她的特殊性。

以具「小津風」的《月昇物語》來說,田中絹代拍出了小津電影鮮見的戀愛過程、女性肢體魅力、姊妹間的親暱,以及少女戀愛時綻放的多變美麗。小津在 1948 年春發表《月昇物語》劇本,隔年推出的《晚春》(Late Spring,1949)有父親嫁女的相似框架,再隔年的《宗方姊妹》(The Munekata Sisters,1950)則是一對性格南轅北轍,姊姊閑靜妹妹活潑的角色設定,而且一樣有妹妹想搓合姊姊愛情的情節。但《晚春》的認同位置在父親身上,完全省略了女兒紀子與相親對象的互動,即便描繪紀子與父親助理相處熱絡,態度也是含蓄而曖昧;《宗方姊妹》裡飾演妹妹的高峰秀子是小津原定《月昇物語》中扮演女主角老么節子的不二人選,不過她在《宗方姊妹》裡的形象,與其說是少女,更像是性別氣質中性的頑皮小孩,與姊姊的關係亦維持在偕伴並行的客氣距離。

《月昇物語》把玩的趣味是主張「心中有愛就該直言」的節子與男主角昌二,看著姊姊綾子和雨宮的戀情,因彼此害羞而可能錯失,於是設計兩人在月下相會,讓溫婉的兩人用月色真美,傾吐心意,然而換到自身戀愛時,節子才發現原來表白真困難。我想像小津若來拍《月昇物語》,在去性化、身體距離更疏遠、節制的影像中,劇情仍然逗趣有層次,可是大概不會看到節子直闖姊姊房間後,兩人在女性空間脫下絲襪、褪去外衣,邊更衣邊聊天的自在;也不會看到節子與男性相處時,可以依然輕鬆故我,沒有男女有別的身體芥蒂;更不會看到節子鼓動昌二時帶著「女人了解女人」、「我教你如何觀察戀愛中的人」的小小自滿,與昌二吵架時的賭氣大哭,還有兩人坦誠感情後,節子破涕為笑,對昌二施展溫柔甜蜜的撒嬌特寫,種種豐富情緒把北原三枝的女性魅力展露無疑。

片中這對姊妹都有一場與情人月下散步的戲,有趣且細膩的是,前者鏡頭拍背影,從看見姊姊在後頭,步伐由一前一後逐漸與情人同行,保持著肩並肩卻沒有碰觸的距離,沒入遠景;後者則是從正面中景拍攝,節子走在前頭,昌二迎上,切到兩人手指並扣,再轉換成挽臂,田中絹代藉同一場景,鮮活捕捉姊妹兩種性情對待愛情的方式。如此說來,《月昇物語》的內裡像小津又不小津,特別是最末轉回父親與長女的對話,相對小津嫁女的感傷,田中絹代對愛情和婚姻保有更正向的態度。她在這部片通過影像語言,精準表達了小津電影沒有的女性肢體語言和熱情,是一部真正關於女性戀愛的電影。

田中絹代作品中的女性主體性:《永恆的乳房》至《阿吟大人》

不過若要論田中絹代作品中的女性主體性,必然還是要回到代表作《永恆的乳房》。《永恆的乳房》是以女詩人中城文子的和歌集《喪失乳房》及傳記故事《乳房よ永遠なれ : 薄幸の歌人中城ふみ子》改編而成。中城文子於 1954 年八月去世,若月彰執筆的傳記在 1955 年一月出版,《永恆的乳房》則在同年 11 月底上映,整個企劃從起始到完成十分迅速。據當時報導所稱,田中絹代很喜歡這本詩集,主動參與題材策劃,希望能成為她的第三部電影。

這也是田中絹代首次找女編劇田中澄江合作。田中澄江是位提倡女性權益的作家,她從 1950 年代初進入影界編劇後,在與田中絹代合作前,已經為成瀨編寫過三部林芙美子作品,有較多表達女性想法的空間,但仍有侷限。像是描寫糟糠之妻受不了日復一日家務瑣事,與丈夫茶來伸手飯來張口卻不懂體貼太太的《飯》(Repast,1951),據聞原本劇本結局是妻子提出離婚,但經考量後還是被改為夫婦和好、回歸日常的結局。評論家佐藤忠男認為,日本在現代化過程中,為了讓男性出頭,女性常是承受代價的犧牲者,這些現象延伸成幾種發展階段:女性的獻身對比男性的贖罪、覺醒的女性抨擊男性的自私、愚蠢的男性沉湎於女性的獻身,以及溝口健二汲汲渴求的「經過苦難磨練成為聖善的女人,忘掉過去一切,給予男人寬恕」。(注17)不論是《西鶴一代女》中最後出家的田中絹代,還是《飯》將女性的苦難歸咎於自私自利的丈夫,以此討論離婚是否為女性追求幸福與活出自我的選項,女性的命運永遠受男性牽扯影響。

然而,《永恆的乳房》超越了這些命題,呈現中城文子歷經離婚、成為詩人、喪失乳房、重燃愛火、面對死亡的心路歷程。她集結妻子、母親、女兒、女朋友、女人與病人的多重身分,尤其離婚後,在經濟與思想上脫離男性掌控,能真正主掌自己的決定。透過這樣的人物,田中絹代得以回歸女性自身,全力處理女性多面向的生命經驗,包含追求藝術創作與女性幸福的搖擺定位,失去女性性徵後的自我認同、尊嚴和情慾,依然渴望愛情的真切,和死亡不斷逼近的恐懼至告別。

《永恆的乳房》從田園風光開場,愈到後段出現延續《戀文》與《月昇物語》的表現主義光影,氛圍亦配合醫院鐵窗欄杆等線條,將視覺推向更風格化,迎接片末的死亡意象。而當我看到文子直接把「喪失乳房的真實模樣,與對其丈夫的愛」一併擲向好友,以及文子向記者示愛時,畫面「以一種不在乎他人,也不可能的穿透視角,訴說愛意」,逼使觀眾感受女人的愛之喜悅和並存的死亡陰影,坦白說,我的觀影體驗相當衝擊與沉重,難以想像 1950 年代會有這樣的日本電影,義無反顧地表現女性心境,影像的重量就彷彿田中絹代執意的真心。這兩場戲也是田代絹代特別重視的橋段,在她出生的下關市田中絹代文化館,藏有她對此片的資料、劇本和手寫攝影本,可以看見她對這兩場戲的精心製作。(注18)

田代絹代的後三部作品《流転の王妃》、《女ばかりの夜》與《阿吟大人》成品不如前期,但同樣有女性意識。《流転の王妃》是滿洲國皇帝溥儀之弟溥傑與嵯峨浩的愛情故事,嵯峨浩夾處在日本與中國對峙的大時代背景,她與丈夫分離,留在中國照顧婉容皇后,四處漂流,晚年遇到喪女之痛,都不怨恨政治的操作,依然相信自己選擇的命運。針對 1956 年日本發布「賣春防止法」的《女ばかりの夜》,講述在婦女之家的娼妓們重返社會的困難,不過難處不在男性如何對待她們,而是在女人為難女人的宗法社會下,即使轉換不同的工作、階級環境與生活應對方式,都找不到接納她的地方。最終女主角在忍辱繼續目前工作和回到婦女之家間,找到第三條出路,前往以自然法則求生的偏遠環境生活,這是田中絹代對女主角的友善回應。(注19)這部片以台詞與影像直接控訴社會的偏見不公,另外也描繪了娼妓間從同行分派、互相依靠到可能形成女同志的依戀關係,實屬少見。

第六部作品《阿吟大人》是時代劇,刻劃茶道大師千利休之養女阿吟(有馬稻子飾演)的絢爛愛情。她愛上已婚的天主教大名高山右近(仲代達矢飾演),不顧宗教、世俗倫理等目光,一心追逐所愛的決心相當驚人。尤其最後遭遇政治壓迫,常見的敘事裡往往會演出女主人翁為家族犠牲的情節,此片當家人鼓勵阿吟追隨個人幸福、不用顧慮他們時,阿吟居然如是答應,走上不屈就自己的路,甚至帶著入地獄的心情,邀請情人共赴黃泉,可以說是將個人意志擺放於家族命運、愛人生命之前。

對比銀幕上女性可以如此堅強自主,回歸電影拍攝的現實世界,一介女演員要轉行當導演,控制劇組、演員,拍好電影,卻難上許多。從田中絹代的六部作品來看,它們幾乎由不同公司製作發行,助導、攝影等劇組人員亦未重疊,意味著除了與編劇田中澄江持續合作外,自由導演的她沒有建立出自己的幕後班底。《阿吟大人》中飾演女僕的富士真奈美回憶當年拍攝情境,提到整部片的製作十分混亂,一方面她質疑從未受過長久導演訓練的田中絹代,無法準確指示現場;另方面即使田中絹代打扮的像一流導演,在資深演員、大明星前還是沒有太多發言權,結果拍攝過程不斷延宕,引人抱怨連連。(注20)顯然田中絹代從轉當導演開始,直到最後一部片,都被懷疑是否真的有導演才華,也與日本首位女導演坂根田鶴子一樣,始終難以駕馭現場,讓工作人員聽從她的指揮。

當代視野:重見女性導演的重要性

田中絹代一生演出無數作品並執導了六部影片,但正如前述,影史對她作為日本第二位「女導演」的身分未加重視,一直沒有太多導演層面的討論。2009 年日本國家電影資料館(国立映画アーカイブ)舉辦田中絹代的百年誕辰放映(「生誕百年 映画女優 田中絹代」),一口氣上映 97 部片,包含她的執導作品,才漸漸出現相關學術研究。不過真正具影響力的原因,還是因為 2017 年開始的 #MeToo 運動,讓全球對女性導演的興趣逐步增長。

2021 年初韓國 KOFA 舉辦日本女性導演特輯、2021 年下半坎城影展放映《月昇物語》修復版,隨即盧米埃電影節也放映其作品,全世界興起田中絹代導演熱。台灣國際女性影展在今年加入這股潮流,雖然僅選映《月昇物語》、《永恆的乳房》與《阿吟大人》,仍讓熟悉女演員田中絹代的台灣觀眾,有機會見識她當女導演的面向。而隨著當代逐漸重視性別議題、女權意識成長,有距離的回看這幾部作品,更能清楚看見過去電影史、電影產業運作、社會意識形態如何排擠、遮蔽某些群體的身影,也得以了解這些少數通過窄門的女性,如何藉由自己的創作傳遞想法,與其他影片產生對話。■

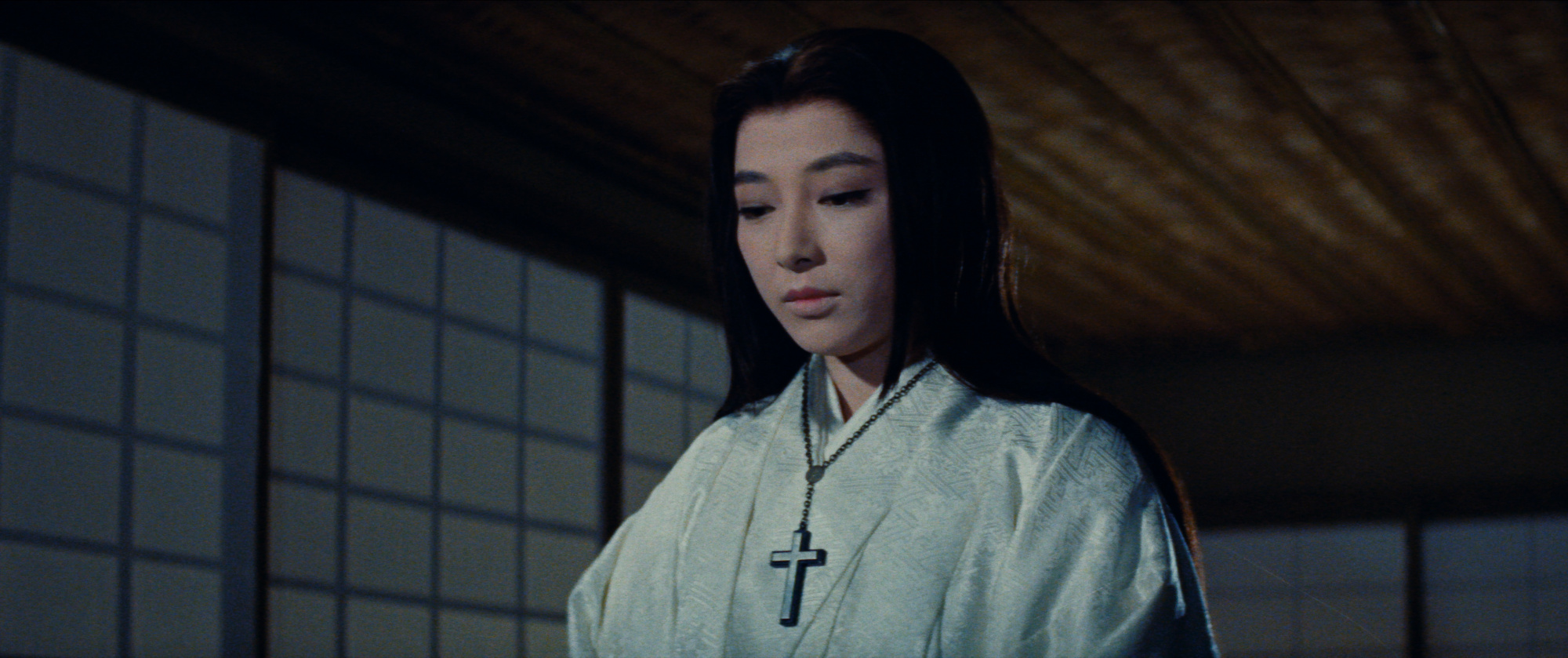

.封面照片:《永恆的乳房》劇照;2022 台灣國際女性影展提供