肉體恐怖的(無)未來:《鈦》的酷異性敘事

當法國導演茱莉亞杜康諾(Julia Ducournau)的第二部長片《鈦》(Titane,香港片商譯為《變鈦》),奪得 2021 年坎城影展金棕櫚獎之後,各家影評網站與片商迅速以「驚世駭俗」、「挑戰觀眾的道德底線」等詞彙,為這部電影定調,預期觀眾將會看見超乎想像、光怪陸離的「變態」之事,包含早早被洩露的情節:「一個女人跟車做愛的故事」。

或許對一般藝術電影觀眾而言,這段描述已經讓人倒彈,然而,對習慣觀賞恐怖電影,或說「身體恐怖」(body horror)片的觀眾來說,這個的確發生在此片中的情節,實在稱不上夠特殊,或足夠怪誕迷人的設定。事實上,這樣劃出一套特定詮釋與欣賞模式的「類型」(genre)思維,正是法國新極端電影(new French extreme)所欲挑戰或反思之處,因此,《(變)鈦》並非只是另一部求新求異的類型電影,而是在當代社會現實的脈絡中,嫻熟模擬種種經典符碼和橋段之餘,嘗試為這些要件提供新的觀點。

故事始於一場車禍,但在車禍之前的片頭,是一系列深入車身的特寫動態鏡頭,快速旋動的皮帶、引擎,以及金屬上油漬的濕潤光澤。從對器械運動投射生命力且飽含情感的拍攝方式,預示身在汽車後座、低吟模仿著引擎運轉聲的女童,可能具有與之共鳴的能力,然而前方開著車的父親沉默以對,無法理解女童的古怪行為,而轉高廣播音樂的音量。

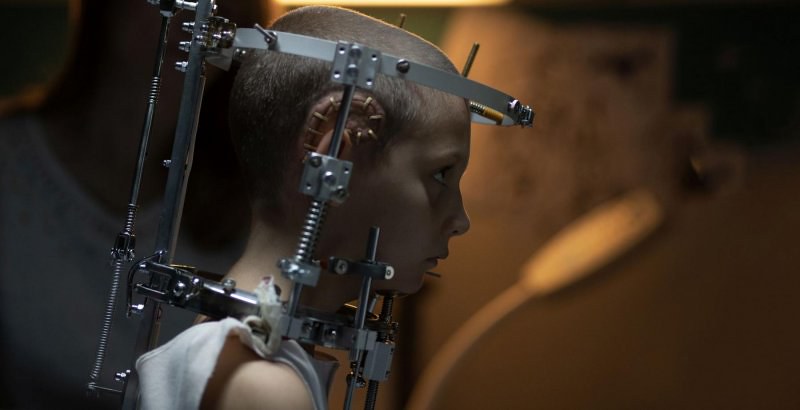

父親感到煩躁的反應再合理不過,隨電影推進我們將會知道,這場車禍或許不僅是意外或一切的原因,而是與情感忽視的家庭關係互為因果:因車禍重傷的女童,獲得嵌入頭殼的鈦製金屬,且以生理學無法理解的情況下,獲得更強的與車交流的能力——這裡讓人想到塚本晉也《鐵男》(鉄男,1989)的設定,然而,可以從《鈦》也看見的是,一次對生命安全的重大威脅之後,父親更加拒絕女童的怪異,兩人之間更加深誤解和嫌隙。

關於車禍與汽車給人的性吸引力,首先想到的是大衛柯能堡的經典電影《超速性追緝》(Crash, 1999),一次重大車禍使男主角巴拉德趨於乏味的性生活,透過反覆模擬車內瀕死感找回活力。對身體曲線、臉、車身金屬反光的大量特寫鏡頭,使觀眾得以親密參與人物對斷裂變形、沾染血與肉屑的汽車的戀物(fetishism)實踐,儀式性地在想像死亡的公路上,達到車身和人身相互撫觸的高潮體驗。

然而,《鈦》與宣傳詞給人的期待不同,攝影機下女主角艾莉西亞(Alexia)的慾望、與車的性愛和日後的懷孕產子過程,毫不耽美於神祕或禁忌,反而是以格外「寫實」的方式依序演繹。並且,只在她有意為觀眾的視線服務時,其展演身體的方式才會與攝影機共謀:片首一鏡完成的動態長鏡頭,貼身跟拍成年後的艾莉西亞,作為艷舞舞者登場。從踏入展示空間至其在車身上游移,完成與跑車的親密共舞,皆是她主動邀請觀眾的視線參與,但音樂一停下,鏡頭拉高拉遠,艾莉西亞瞬即臉色一沉,脫力地跳下車準備下班。幻想歸幻想,工作歸工作,不懂得尊重這一點而想越界的觀眾,必然付出代價。直到人潮散去後,洗刷方才殺戮污穢的艾莉西亞才能重拾與車的親密,小心翼翼地進入車內,接受汽車的邀約。遠景中車身滑稽地上下跳動,毫無神祕的空間,被宣傳強打的「女人與車的性愛」情節,以再日常不過的地下停車場車震表現,並且,觀眾不再享有貼身參與的機會,反而被正對攝影機、不斷晃動閃爍的車頭大燈用力照亮,照亮他們隱身在黑暗中的觀看位置與慾望。

比起電影第一段的與車做愛和暴力殺戮情結,更出人意料的是電影的第二與第三段,燒毀父母家屋後的艾莉西亞,在逃亡中隱藏身分、性別與懷孕的事實,潛入另一個破碎家庭扮演「兒子」阿德里安的角色,最後在扮演「父親」的文森特(Vincent)陪伴下生產的過程。

在恐怖類型片中,異常的性愛、非自然的懷孕生產,時常作為典型的生物恐怖(biological horror)情節,一方面,橫流的血液與體液,變形、損毀的身體,皆是被視為擾亂身體認知界線,而引起反感、嘔吐與厭惡反應的的賤斥物(abject),另一方面,傳統父權秩序下,所謂能者(ableist)或正常的身體,時常被預設為成年生理男性(男主角),而恐怖電影中威脅主角的「非人」,則常以具有母性功能的怪物形象出現。再者,當人與非人相結合,或是,性別形象難以傳統二元觀點區分,則更顯得異質而令人不安。

然而,《鈦》並未讓艾莉西亞成為吞噬父權秩序的「陰性怪物」(monstrous feminine),相反地,片首至片中,血腥暴力的畫風丕變,變成人物之間摸索愛的形式的家庭親情戲。

艾莉西亞隱藏身分,獨自面對逐漸膨起的肚皮、從陰道溢出的黑色機油,以及因長時間以繃帶綑綁胸部與肚子,而發癢紅腫的皮膚;身為消防員的文森特,表面上堅毅地帶著打火兄弟出生入死,私下卻深深擔憂自己逐漸衰老的肉體,而不斷在身上注射類固醇,以維持身強體壯的形象。電影聚焦於兩人面對即將失控的恐懼,仍追求對身體的掌握,以及躋身於父權、厭女的消防員社群文化中的種種不安,至此,諸多應當具有驚嚇或賤斥效果的情節,也變得沒有可供獵奇之處。

為了使觀眾有意識地觀賞、理解本片,電影不斷要求觀眾放下求新求異的窺視眼光,並拋下將健全身體、二元性別或其他生理機制,視為客觀事實或社會基礎的想法。因為,那些隱身在高舉科學與「自然」精神,以及劃分正常/異常的性、看/被看的思維背後,即是總是基於異性戀正典(heteronormativity)的保守意識型態。

當酷兒理論學者艾德曼(Lee Edelman)批判以大寫兒童(The Child)為象徵與社會共識的「生殖未來主義」(reproductive futurism)時,他認為酷兒不應視自身為外於異性戀二元性別的其他身分類別,或是證明自身具有追求同等「未來」的能力,而是,應擁抱其被異性戀正典視為脫軌異常、處於邏輯邊緣,且永遠拒絕進步未來想像的酷異性(queerness)。

我認為,《鈦》表現的酷異性合乎艾德曼所言,在於其不為任何看似異常的身體、性愛與性別表現,或不合邏輯的懷孕生產過程多做辯解,想跟車做愛就做(對,想跟摩天輪結婚就結婚),且指出生殖能力在片中並非異性戀特權,而家庭的框架或愛的概念,也不需要天真的誠信、穩定的性別角色或血緣來締結。再者,擁抱「異常」,並不意味著反向歌頌貼在身上的標籤,而是看見異常如何被建構為特定意識型態的對立面,既根本地社會結構緊密相連,也可能浮出壓抑的水面,擾亂任何幻想連續完整秩序的政治論述。

例如,當化身為「阿德里安」的艾莉西亞,在消防員揮灑汗水與陽剛男子氣概的聚會中,被起鬨拱至消防車上,攝影機順著艾莉西亞的目光,從上往下看著一群打著赤膊吼叫的男子,與片首跟拍艾莉西亞在跑車上跳艷舞的位置交疊,「阿德里安」果然不負眾望,再次充滿慾望地撫摸自己的身體,跳起陰柔艷舞,然而,台下觀眾的反應卻是一臉解嗨尷尬。此處電影向觀眾的提問是,到底是什麼讓觀看的慾望變質了呢?是艾莉西亞變得不夠性感?還是,她/他違背觀眾對「阿德里安」身分框架的期待,揭示原本被視為合情合理的慾望,也是強化父權與二元性別秩序結構的一環?

最後,相較於作為讓人畏懼反感的恐怖元素,片末的生產段落反而十分動人,文森特雖拒絕艾莉西亞踰越親子框架的求愛,但他也毫不猶豫地喊出「阿德里安」以外的、她的名字,接受眼前的人既是阿德里安,也是艾莉西亞,擁抱其異質對社會規範的挑戰。在這部電影裡,違反常識的情節並非獵奇或反向加強對秩序的渴望,《鈦》重新演繹、解讀經典元素的努力,指出的是既有知識與認知模式的盡頭,也是尚未被看見與想像的新的開端。■