關於《Visages Villages》(《 Faces Places》)的種種聯想

《Visages Villages》,2017年法國出品,美國媒體說88歲的法國女導演Agnès Varda與遠比她年輕的視覺藝術家(visual artist)JR搭檔,拍攝了這部奇片。美國媒體沒說錯。2017年上映的電影,大多在2016年或更早就在拍攝,1928年出生的Varda當時88歲。

台灣社會近些年來,最壞的是電影片名與人名亂譯一通,弄得大家不方便。台灣媒體與電影書寫,多少年來有個不成文的規定,以首次在台灣電影院公開上映的片名沿用下去,在台灣還沒有影展與電影節的那些年。凡是未在台灣上映的電影,儘量用出品國的語文原題意譯,而不是借用英文譯名。譬如,安東尼奧尼的英語電影《Blow up》就應該意譯成《放大》,因為當年被台灣電影檢查禁映,沒有院線片的譯名。又如,篠田正浩的《心中天網島》就該把這個日文原題引用到中文裡,而不是借用它的英文標題《Double Suicide》另譯。

法國女導演Agnès Varda的姓名中譯,最先在台灣是台灣上映過的1965年彩色劇情長片《幸福》(Le Bonheur)。當時台灣媒體把她姓名譯成「安妮・華達」。我不喜歡這個譯法,但是為了大家方便,也不便加以更正。不料往後千奇百怪,出現過種種不同譯法。某一年,某影展邀來她的一部電影,策展人不懂法文,又不聽勸,把她名字Agnès強行當英文譯成「艾格妮」。於是她那部自身經歷的電影就成了《艾格妮撿風景》(The Gleaners and I,2004)。

「Agnes」在英文裡是讀成「艾格妮絲」,在法文裡卻是「阿妮艾絲」。既然Agnès Varda的中文譯名不一致,後來王派彰和我各自把她的姓名還原成「阿妮艾絲・娃達」。

2017年金馬影展對於這部新片《Visages Villages》的簡介,導演用台灣最早的譯名「安妮・華達」,而從影經驗提到《艾格妮撿風景》這些都是沿用古人的先譯,無可厚非,可是金馬影展這本刊物與讀者/觀眾都成了前人亂譯的受害人了!多數讀者要如何在有限的文字簡介中,知道《艾格妮撿風景》的艾格妮,就是導演「安妮・華達」的安妮呢?

《Visages Villages》法文原題的可貴是兩個字的字形相似、字音相近,只有字義不同,意思是「鄉村的容顏」而且是複數。兩位導演在法國各處鄉村繞轉,拍攝風景也拍攝尋常百姓,有時還拍攝動物。把照片放大,放到非常大,張貼在當地的牆壁上、甚至岩石上、貨櫃上。一時之間,小人物彷彿也成了眾人觀賞的大明星。拍攝的不是城市,不是名流。兩位導演對鄉野、對人物、對社會、甚至對法國的另一種觀察。

阿妮艾絲・娃達酷愛玩弄語文、遊戲文字,跟雷奈(Alain Resnais)、高達(Jean-Luc Godard)是同好。也就是說,他們電影的法文原題非常重要,美國與英國常常直譯沿用,而不另譯英文,譬如雷奈的《廣島之戀》(Hiroshima mon amour) 與高達(Jean-Luc Godard)的《狂人比埃洛》(Pierrot le fou)。阿妮艾絲・娃達1958年的短片《Du côté de la côte》尤其難譯。兩個cote的字母「o」上面都有一個像是把字母v倒過來的三角小帽子;前一個cote的「e」比後一個多了右上往下撇的小斜線,讀音也有了差異。翻譯不易字形、字音、字意兼顧,1980年代我只好旁敲側擊,或許類似中文裡的「望江樓,望江流。江流千里,江樓千年」(如果用我媽媽的蘇州話來讀,「樓」「流」同音,會更好玩)。

《黃昏之戀》的文字遊戲

當然,譯成別種語文,固然流失不少原文神韻,有時或許無中生有出額外驚喜。譬如,1957年美國導演比利・懷德(Billy Wilder)的《黃昏之戀》(Love in the Afternoon)中,被問到進出口貿易做哪樣生意?奧黛麗・赫本(Audrey Hepburn)扮演的法國美少女Ariane回答說:「進口香蕉,出口香水。」明明是她胡扯,但因為對方是美國中老年花花公子,香蕉(陰莖象徵)與香水(精液隱喻)卻歪打正著對方常常跟這個那個女有染,而中文的香蕉與香水竟正巧都是「香」字頭。那位美國富翁只知道這女孩名字第一字母是A,於是猜測是Annie?Anna?Adèle?觀眾不免想入非非,赫本的名字奧黛麗(Audrey)!可見用電影玩文字遊戲,美國導演也感興趣。

《Visages Villages》 is both Personal and Populist!

《Visages Villages》的英文譯名是《Faces Places》,押韻的。不過美國電影刊物寧可採用法文原題(所以台灣如果只用英文譯名,既讓美國文化霸權殖民,美國人又未必領情),甚至連談論本片時都比照法文原題兩個字的字形相似,而說他是兼備Personal and Populist!

「看」與「被看」與「看不見」;「娃達與JR」、「莒哈絲與揚」

阿妮艾絲・娃達與雷奈、克里斯・馬克(Chris Marker)、瑪格麗特・莒哈絲(Marguerite Duras)都是法國巴黎賽納河「河左岸」的藝術家,愛電影也愛文學;高達是賽納河「河右岸」《電影筆記》( Cahiers du cinéma)的影評人。

年近90的阿妮艾絲・娃達,跟遠比她年輕的「視覺藝術」才子JR搭檔,一同「看」法國鄉村人與事(以及動物),也「被(那些村民)看」,他們拍攝,他們倆也「互看」、「互相拍攝」。娃達高齡,視力漸差,JR永遠戴著墨鏡,他「被(娃達)看」,娃達只能看到他的面貌(visage)的局部。本片收場時,JR終於讓步,摘下墨鏡,只是,娃達視力已經衰退到但見一片矇矓(娃達「看」出去的主觀鏡頭),觀眾你我也同樣「看不到」JR的眼睛(真面目)!蒼凉淒楚中的會心微笑?外加楊德昌式的辯證(譬如《一一》)!

阿妮艾絲・娃達與JR,讓我想到另一組「老女VS少男」 :瑪格麗特・莒哈絲(1914-1996)與同性戀男孩楊・昂德黑阿・戴內(1954年出生),兩造相差40歲。C’est la vie(人生!)。

放大

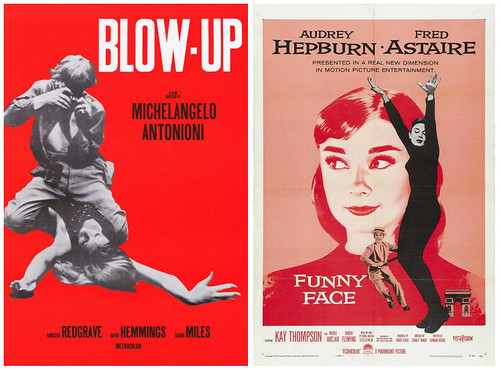

影像方面,基本常識是把底片沖成照片,照片常越小,質感越清晰美麗;越是放大,粒子越粗,越不「漂亮」。可是啊可是,1957年美國導演史丹利・杜寧(Stanley Donnen)電影《甜姐兒》(Funny Face)中,攝影家偶然偷拍書店女店員Jo(奧黛麗・赫本飾演)的全身,你我看到的照片只不過一位普普通通的黃毛靚丫頭。經由攝影家局部放大臉部,竟然美如天仙!

1967年義大利導演安東尼奧尼的英國電影《放大》(又譯《春光乍洩》、《春光乍現》)裡,攝影家在公園偶爾拍攝一些風景一些人,不料一位其中被拍攝的女人想要強行索取底片,不擇手段到不惜跟男方做愛也不排斥。這反而讓攝影家更不願意釋出底片,無奈沖洗出的照片沒啥稀奇。經過一次又一次的放大,甚至單格放大,赫然映現一樁兇殺案!

娃達與JR這部宛如後設電影展演拍攝過程的紀錄片,利用現在最新科技拍攝、放大、張貼,卻對大自然、人文、人與動物、甚至岩石流露深情。人工的技術,讓人、動物在大自然中不再渺小,並長留記憶!

愛貓

阿妮艾絲・娃達從前與雷奈、克里斯・馬克常相聚,是同好,彼此唱和。娃達愛貓;克里斯・馬克的電影《堤》、《美好的五月》及其他都有貓的鏡頭;雷奈的《廣島之戀》有白貓(在廣島)、有黑貓(在法國Nevers)。往後,娃達、雷奈、跟克里斯・馬克都很高壽。

阿妮艾絲・娃達1961年導演的劇情長片《克萊歐5時到7時》、高達在片中客串演出。克里斯・馬克1962年的紀錄片《美好的五月》捕捉到雷奈、高達的身影。

《Visages Villages》,娃達拉著JR打算同訪高達。娃達想念昔日她與丈夫導演賈克・德米(Jacqes Dermy)、 高達與妻子女演員安娜・卡麗娜(Anna Karina)三不五時見面共處的時光。我想到的是,高達跟安娜・卡麗娜早已離婚,賈克・德米也已逝去多年。就像我有一張兩位超級巨星奧黛麗・赫本與伊麗莎白・泰勒(Elizabeth Tayler)合影的照片,1960年代初期,雙方的丈夫在場,彼此還交換舞伴。往後各自婚變。再後來,這四人先後殞逝。

雷奈的《穆里愛》、高達《人人為己》的莒哈絲

阿妮艾絲・娃達、JR訪高達不遇。這次片中娃達還說事先跟高達約好的。有位電影學者說,如果高達現身,等於任娃達擺佈,那麼高達就不是高達了。

女性主義動物權勞工階級萬歲

不過我另有聯想。雷奈1963年電影《穆里愛》(Muriel ou le temps d’un retour)裡的女孩穆里愛常常被提到,卻永遠沒有出現。高達1980年電影《人人為己(逃命)》〔Sauve qui peut(la vie)〕片中頻頻呼喚瑪格麗特・莒哈絲,可是莒哈絲根本就沒來演出啊!

娃達拍攝照片,酷愛裸男,迷戀廢墟。這次她跟JR搭檔訪談船上工會男性們,卻去跟他們的妻子深談,拍攝並放大這些女性巨型照片貼在船的貨櫃上。他倆好奇為何鄉間有一種動物像山羊卻沒有角?原來主人基於經濟利益與貪圖管理方便,把羊群一律鋸角。唯有一戶牧場農家堅持尊重山羊原樣,於是娃達與JR只拍攝這戶的有角山羊,放成巨大照片張貼。我喜歡本片的動物權、女性主義,以及勞工群像。不過請你不要太相信我的話,就像我也不是百分之百相信阿妮艾絲・娃達的動物權思維。且看她在片中推崇布紐爾(Luis Bunuel)的電影《安達魯之犬》(Un chien andalou)裡割羊眼睛的鏡頭,讓我猶有餘怒。原來一般民眾欺負動物是罪與錯,藝術家或電影導演虐殺動物是特權?阿妮艾絲・娃達既有不自覺的階級歧視,又跟動物權背道而馳!她的關切勞工、她的動物權,竟然都有雙重標準!■